日本の匠

ゲスト:印章彫刻の匠 伊藤睦子夫さん

伊藤睦子(いとう むつこ)さんは、台東区千束のお生まれ。

高校をご卒業され、昭和38年から、お父様の跡を継いで、印章彫刻師の道を進まれます。

現在、「伊藤印房」を営まれており、そのお仕事のなかで、自然の木を素材とした印章作りを考案。大きな注目を集めることになります。平成8年「台東区優秀技能者」に認定され、平成16年「東京マイスター」の知事賞を受賞。また、昭和63年に「江戸女職人の会」を結成され、会長に就任されています。

伊藤さんが、自然の木を素材にした印章を彫るきっかけとなったのは、箒作りの職人さんから、「昔はお茶の木で判子を作った」と聞いたこと。お茶の木は木目が細かく、印章作りに向いているとか。

他にもいろいろな自然木を使い、実際に彫ってみたら、1本1本、握る柄も印判も形が違い、面白いと思ったそうです。

初めのうちは文字だけを彫っていたのですが、しばらくして干支などの絵柄も彫るようになったそうです。

伊藤睦子さんの著書『自然木が面白い 小枝で印づくり』は、日貿出版より発売中です。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:36

日本の匠

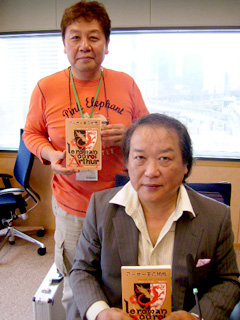

ゲスト:絵画修復の匠 飯田達夫さん

飯田達夫(いいだ たつお)さんは、北九州市の出身で、現在60歳。東京芸術大学に在学中の1970年からフランスに2年間留学して絵画を学ばれました。卒業後もフランスで本格的な絵画修復の技術を習得、エル・グレコ、ユトリロ、アンリ・ルソーなど世界的な名画の修復を手掛けてこられました。

帰国後は画家として活躍する一方、東京の中央区に「油彩画技術修復研究所」を設立、後進の指導にもあたられています。

修理は物理的損傷を目立たなくし、被害が広がらないように補強すること。修復の語源は「蘇生する」という意味。創作者の意図が完全に観る者に伝わるように作品を生き返らせるのが修復です。

ルーブル美術館では50年を過ぎた所蔵作品は必ず修復。修復家がどんなにいい仕事をしても、その作業は50年の命なんだそうです。

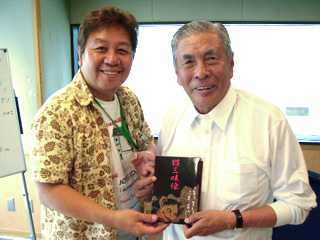

飯田さんがお持ちの本は、飯田さんがフランスで学んだ画家グザビエ・ド・ラングレさんの小説『アーサー王の物語』。飯田さんが翻訳を手がけています。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 12:11

日本の匠

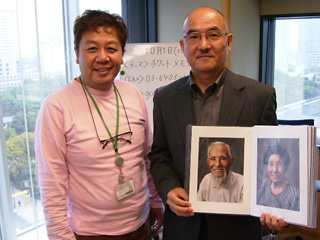

ゲスト:遺影写真の匠 能津喜代房さん

能津喜代房(のづ きよふさ)さんは、山口県生まれの59歳。

1970年、東京工芸大学を卒業され、大手化粧品メーカーの宣伝制作写真部に入社。その後フリーカメラマンとして、長年、広告写真の分野に携わってこらました。

そして今年の2月、東京・中野区に撮影スタジオ「素顔館」を開館。

これまで元気な素顔をテーマにした遺影写真を約100点撮影されています。

遺影写真というのは、あくまで結果。能津さんは、今日の元気を写真に残しませんか?と提案されています。

元気な写真を家に飾ることは、とても素敵なことで、家族も自分も写真といつまでも話ができるそうなんです。

「素顔館」では、肖像写真を額に入れて飾ってもらうため、台紙も額縁に合うものを使っています。そんな能津さんの当面の目標は、「遺影写真の100福展」と題した個展を開くことです。

★「素顔館」のお問い合わせ先は・・・

TEL 03―6659―5111

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 12:11

日本の匠

ゲスト:ニオイ分析の匠 一ノ瀬昇さん

ライオン株式会社 研究開発本部 調香技術センター 副主席研究員 一ノ瀬昇(いちのせ のぼる)さんは、栃木県出身の50歳。

東京理科大学を卒業され、ライオン株式会社に入社。シャンプーとリンスの製品開発研究を経て、入社6年目からは、香料開発研究、生活の中のニオイ分析を主に手掛けられています。

大ヒットとなった洗濯洗剤、「部屋干しトップ」の開発に貢献する

など、まさに、ニオイ分析のスペシャリストです。

一人暮らしの方やお仕事をされている女性の方、または梅雨時や花

粉の時期には洗濯物を室内に干す機会が増え、住宅環境は密閉性が

良くなってニオイが室内にこもることがあります。

そこで、一ノ瀬さんらのチームは、この部屋干しのニオイを突き止

めるため、社員の協力を得て、着古した衣類を持ち寄り、実験室内

に洗濯物をたくさん干して、部屋干し臭を再現したそうなんです。

そして、そのニオイが洗濯で落としきれなかった皮脂汚れに、菌が作用し、適度な湿度と温度条件になると部屋干し臭が発生することを突き止めました。それは、山羊のチーズのようなニオイなんだそうです。(成分:中鎖脂肪酸)

こうして、「部屋干しトップ」は、抗菌と皮脂の分解の2つの働き

を持つ酵素を採用して開発され、部屋干し臭を抑えることができた

そうなんです。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:47

日本の匠

ゲスト:佃煮の匠 高澤邦彦さん

高澤邦彦(たかざわ くにひこ)さんは、東京都大田区生まれの30歳。

家業は、羽田の地で、戦後から佃煮の製造・卸を営んできた老舗の食品会社です。高澤さんは、大学を卒業後、マーケッティング会社に就職、その後、アルバイト生活を経て、家業の食品会社が、自らの製品を販売するために出したお店「佃煮邦彦(つくだに くにひこ)」の店主となりました。

佃煮作りは、三代目であるお兄さまが担当され、高澤さんは、商品

開発と販売を手掛けています。

原料にこだわる高澤さんは、この夏、羽田で蓄養したアサリの佃煮を販売しました。アサリそのものは、築地で仕入れた愛知産。6月に30キロを網に入れ、おもりを付けて空港の沖合に1週間沈めたそうです。この畜養とは、出荷前の魚介類をいけすなどで短期間飼育するもの。実は羽田の海は、多摩川の淡水と東京湾の海水が混ざって甘く、そんな海水で育つ魚介類も身が甘いそうです。

また、この秋、新商品の「佃煮手作りキット」が登場。家庭で気軽に本格的な佃煮作りが楽しめるよう佃煮製造に実際に使っている代々伝わる「秘伝のたれ」と佃煮の作り方を記した「レシピ」、さらに出来た佃煮を入れてもらう「器」をセットにして販売します。

★「佃煮邦彦」のHPはこちらから

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 12:02

日本の匠

ゲスト:手ぬぐいの匠 川上千尋さん

川上千尋(かわかみ ちひろ)さんは、台東区浅草生まれの58歳。

お父様である先代の川上桂司(かわかみ けいじ)さんが浅草に創業された染め絵手ぬぐいの専門店「ふじ屋」の2代目ご主人です。

江戸の伝統を受け継ぐ図柄からオリジナルデザインまで、数多くの粋な手ぬぐいを作り続け、台東区の優秀技能者としても認定されています。

手ぬぐいが登場したのは江戸時代。それまでの手ぬぐいといえば、繋ぎ模様の反物をかついだ布売りが、客の求めに応じて切り売りしていたモノ。それを最初から1枚1枚切り離してしまった発想と、目にしたこともない数々の斬新なデザインに、江戸っ子たちは目を剥いたそうです。

手ぬぐいは染物だから、織物のタオルと違って風呂だけではなく、江戸の昔からかぶり物など、さまざまな場面で使われてきました。また、歌舞伎役者の家紋の入った手ぬぐいは、当時の庶民の憧れだったそうです。

川上さんは、この夏、親子3代の展覧会を開きました。

先代の桂司さん、千尋さん、そして、今回絵師としてデビューした息子の正洋(まさひろ)さんの作品を合わせた親子三代展。

先代も展覧会を楽しみにされていましたが、昨年11月に89歳で惜しくも亡くなられました。

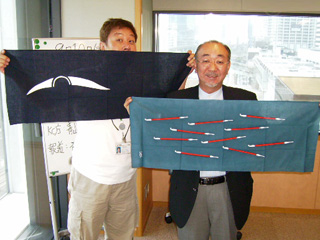

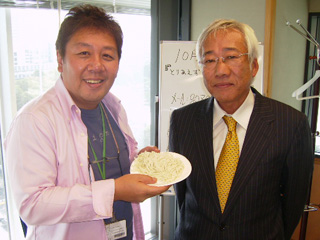

写真でご紹介するのは、川上さん作の手ぬぐい。

邦丸さんがもっているのは、江戸の伝統、鯨の目のデザインで「めぐじら」、川上さんがもっているのは、16歳のときの作品「キセル」です。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:56

日本の匠

ゲスト:スーツ販売の匠 町田豊隆さん

株式会社AOKI 執行役員 横浜港北総本店 総店長の町田豊隆(まちだ とよたか)さんは、現在57歳。大学をご卒業後、1972年に株式会社AOKIに入社され、店長やエリア・マネージャーなど、一貫して営業畑を歩んでこられました。

現在AOKIは、全国に約400の店舗を展開。普通の販売員の方は、年間3000万円前後という売上げですが、町田さんの売り上げは、なんと年間2億円!30年近く、AOKIのセールスナンバーワンの座に君臨していらっしゃいます。

この2億円の売り上げを単純換算すると、1年間で、約8000着。1日にすると、約30着ということだそうです。

その接客の秘訣は、お役に立つ、お手伝いさせていただくという気持ちをもって「インタビュー」をしっかりおこなうこと。また、顧客システムにお買物情報を細かく記入し、次回の接客に活かしているそうなんです。「千客万来」より「一客再来」。同じお客様がご指名で、2~3度ご来店するそうです。

町田さんは、とてもスーツが似合い、笑顔が爽やかなナイスミドルでした。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 12:11

日本の匠

ゲスト:手作り電球の匠 高橋建志さん

荒川区の西日暮里にある『細渕電球』は、今年、創業70年。

高い技術で、オーダーメイドの電球を作り続ける会社です。

外科手術などの医療用器具や、顕微鏡などの光学機器などに使われる特殊な精密電球を製造。古くは1954年に、世界で初めてカラー撮影を可能にした胃カメラ用の超小型電球を開発したという実績を持っています。

ゲストの高橋建志(たかはし けんじ)さんは、大手メーカーを

経て、1992年に「細渕電球」に入社。現在46歳で、代表取締役専務を務められています。

そんな細渕電球の職人さんの職歴を足したら、なんと100年を越えるそうです。フィラメントを取り付ける職人さんは10年選手、ガラスを焼く職人さんは30年選手、ガラス内を真空にする排気の職人さんは10年選手、口金を固定する職人さんは20年選手などです。

専務の高橋さんは、それを“100年電球”を呼んでいるそうです。

★細渕電球株式会社 HPはこちら

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:24

日本の匠

ゲスト:女子プロボクサーの匠 富樫直美さん

富樫直美(とがし なおみ)選手は、ワタナベボクシングジム所属、1975年生まれの33歳。

7月13日に韓国で行われたWBC女子ライトフライ級暫定王座決定戦で、韓国の金珍(キム ジン)選手を3―0の判定で破り、日本ボクシングコミッションが女子プロを公認後、日本の女子選手として、初の世界王者となりました。

アウェーで行われた世界戦。富樫選手は1週間前から夏休みを取っていましたが、直前に右手首を負傷、また38度を超す高熱に悩まされていたそうです。しかし、相手のボディーを中心に攻め終始試合をリード、みごとな勝利を収めました。

そんな富樫選手は、都内の病院に勤務する助産師。これまでに300人以上の赤ちゃんを取り上げた腕で、世界の頂点に立ちました。

富樫選手は、助産師になって6年。3交代制の総合病院の産婦人科に勤務。夜勤では翌朝8時半まで働き、午前11時から5時間ほど仮眠をとって夜の練習に備えているそうです。

今秋には、正規王者である、タイのセムサン・ソーシリポーン選手との統一戦が実現するかもれません。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 12:05

日本の匠

ゲスト:豆本作家の匠 赤井都さん

赤井都(あかい みやこ)さんは、千葉県在住の38歳。

20代の頃から小説を書きはじめ、2002年より、自らが版元となり、文芸ミニレーベル「言壺(ことつぼ)」を立ち上げ、本の自主制作をスタート。2006年、初めて作った豆本、『籠込鳥』(かごめどり)が、アメリカを本拠地とする「ミニチュアブック協会」の国際コンペティションで、日本人初となる最高賞を受賞。

さらに、翌2007年、『雲捕獲記録(くもほかくきろく)』という作品で、最高賞を連続受賞されています。

豆本は、「指先で読む」感触を体感でき、本から囁きが聞こえてくる魅力があるそうです。

そんな赤井さんの創作活動などを紹介した豆本の情報誌「本の手帳」は、全国有名書店で販売中です。

また,赤井都さんのワークショップも行われる「豆本フェスタ」は、10月12日(日)13日(月、祝日)神保町 東京古書会館・地下1階ホールにて、開催されます。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 12:28

日本の匠

ゲスト:野菜菓子の匠 丸山壮伊知さん

丸山壮伊知(まるやま そういち)さんは、東京都・墨田区生まれで、現在53歳。

江戸時代より伝わる伝統的な製法で、「野菜菓子」を作る老舗、「向じま 梅鉢屋(うめばちや)」の三代目のご主人です。

「野菜菓子」とは、新鮮な野菜をそのまま菓子に仕立てたもの。

代表的なものは大根、ニンジン、ゴボウ、ショウガ、シイタケ、昆布などで、それらの野菜を種類別に、砂糖で煮詰めます。

また、江戸時代から伝わる伝統的な素材だけでなく、ゴーヤやセロリなど新しい野菜の砂糖漬にも挑戦されています。

作り方は、1日かけて、野菜の水分で少し糖度を薄め、水分が蒸発したところで砂糖を投入して、少し濃度が上がったら火を止めて1日ねかし、翌日また火にかけるという作業を繰り返します。この手順は、野菜によって異なり、大根などはできあがりに5、6日かかるそうです。

「梅鉢屋」は、向島のはなみずき通りにお店があり、気軽に「野菜菓子」と飲み物がいただける喫茶もあります。

★「向じま 梅鉢屋(うめばちや)」のお問い合わせ先は、

東京03―3617―2372

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 13:26

日本の匠

ゲスト:パイプオルガン製作の匠 松崎譲二さん

松崎譲二(まつざき じょうじ)さんは、千葉県千葉市のお生まれで、現在、62歳。もともと輸入楽器を扱う会社の営業マンだった松崎さんは、パイプオルガンの魅力に触れ、1970年にドイツに渡り、パイプオルガン製作の修行をされます。

そして、7年間の修行を経て、ドイツの親方資格試験、マイスター試験に見事、合格。帰国後は、相棒の中里威(なかざと たけし)さんとともに、町田市に、パイプオルガン工房「マナ オルゲル バウ」設立。

松崎さんは、整音・調律を担当され、これまで、全国の教会やクラシックコンサートホールなどの、パイプオルガンの製作、修復を手掛けられています。

日本のパイプオルガンの工房は、会社だと「マナ オルゲル バウ」を含めて、4社。個人の製作者をあわせても10社くらいしかないそうです。

実はいま、パイプオルガンの需要は多く、ライバルはドイツなどの海外の会社なんだそうです。

パイプオルガンは、バラバラで現地に運び、組み立てます。その組立が3~4週間くらいかかり、それが終わったら、1週間かけて整音の作業があるそうです。

松崎さんの工房のパイプオルガン作りは、だいたい、半年に、1台のペース。

平均的なパイプオルガンは、2000万円~3000万円するそうです。

「マナ オルゲル バウ」のHPはこちらから

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 12:09

日本の匠

ゲスト:市松人形の匠 藤村明光さん

藤村明光(ふじむら めいこう)さんは、東京都・墨田区本所の生まれの54歳。

市松人形作りの職人だったお父様、藤村紫雲さんに、16歳で弟子入り。以来、伝統的な手法を守りながら、市松人形を制作、2002年には、東京都知事賞・優秀技能賞を受賞されています。また、海外でも高い評価を受け、パリ装飾美術館には、藤村さんの市松人形が永久保存されています。

市松人形は、江戸中期の人気歌舞伎役者・佐野川市松にちなんで名づけられた人形。子供たちが抱いて遊んだことから、「抱き人形」とも呼ばれます。現代の「リカちゃん」や「バービー人形」と同じで、衣装の着せかえをして楽しめます。昔、女の子たちはお母さんに着物の縫い方を教わりながら、着替えを作る事で、着物をぬう練習を行ったそうです。また、人形には、子供の無病息災を願う親の気持ちも込められていたそうです。

藤村さんいわく、「人形は、表情が命。優しい素直な気持ちで人形作りをしないと、 優しい素直な顔立ちの人形が出来ない。 手仕事は自分自身が形となってあらわれる。」

そこが、一番の楽しさでもあるそうです。

今回は、日本を代表する人形師、藤村さんに、自慢の市松人形をお持ち頂きました。

藤村明光さんのHPはこちらから

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:14

日本の匠

ゲスト:馬のマッサージの匠 山縣真紀子さん

山縣真紀子(やまがた まきこ)さんは、東京都のお生まれで、7歳のときより都内の乗馬クラブで乗馬をはじめ、1969年の「全日本馬術大会」の大障害で2位、1973年の「千葉国体」の大障害で優勝するなど、数々の大会で、好成績をおさめてこられました。

そして、約20年にわたる競技生活を終えた2004年、「日本ウマ科ヒーリング・マッサージ協会」を設立。

2005年から、競走馬のトレーニングセンターや牧場で、馬のマッサージを行っています。

馬へのマッサージの目的は、馬の精神的リラクゼーションと筋肉の

疲労回復のため。

そんなマッサージは、素手で行うそうです。素手で馬体を感じ、

筋肉と会話する。首、肩、前脚、背中、腰、後脚、左側から右側へ

と、全身にマッサージ。

およそ1時間、最後に顔をマッサージする頃には、あまりの気持

よさに馬はウトウトすること請け合いだそうです。

★「日本ウマ科ヒーリング・マッサージ協会のHPはこちらから

今日は、毎週金曜日の「くにまるパドック」のコーナーでおなじみの鈴木淑子さんも、山縣真紀子さんのことが気になり、遊びに来ていただきました。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:47

日本の匠

ゲスト:ボウリング・ドリラーの匠 高田誠さん

高田誠(たかだ まこと)さんは、昭和10年、長崎県のお生まれで、現在72歳です。

ボウリングの全日本チャンピオンを経て、インストラクターも兼ねたボウリング・ドリラーに転身され、日本の第一人者として長年ご活躍されています。

また、日本における個人プロショップの第一号となる「高田誠ボウリング・プロショップ」を千葉県松戸市で、経営なさっています。

「ボウリングがうまくなりたければ、マイボールを持つこと。マイボールを作り、いいドリラーに出会い、いいインストラクターに出会えれば、必ずうまくなれる。」と高田さんは語ります。

ボールに指穴を開ける重要なコツは、指穴の位置は、中指・薬指の第一関節が目安。親指との距離を遠くするほど、ストライクを取るのに有利なんだそうです。

また、高田さんは、日本オリンピック委員会の強化コーチを務められていますが、2016年に東京にオリンピックをめざし、ジュニアの育成にも力を入れているそうです。

★「高田誠ボウリング・プロショップ」のHPは、こちらから。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 12:03

日本の匠

ゲスト:すだれ作りの匠 田中耕太郎さん

田中耕太朗(たなか こうたろう)さんは、東京・浅草のお生まれで、44歳。

台東区千束(せんぞく)にある明治初年創業「江戸すだれ」の老舗、「田中製簾所(たなかせいれんしょ)」の5代目で、東京都伝統工芸士でもあります。

伝統に培われた高い技術と現代の生活にもマッチしたデザインの「江戸すだれ」を作り続け、各界で高い評価を得ています。

「江戸すだれ」の特色は、竹、萩、御業(ゴギョウ)、蒲(がま)、よしなどの 天然素材の味わいをそのまま生かしているところにあります。材料の吟味から仕上げまで、一貫した手作りで仕上げ。

また、「すだれ」を編む作業では、特殊な台を使って編むそうですが、糸が緩いと壊れやすく、強すぎると間が狭くて風が通らない。「いい加減さ」という柔軟さが大切なんだそうです。

近頃は、ランチョンマットにしたり、タペストリー風にインテリアとして使ったり、生活の彩りとして使われることもしばしば。

外国のお客さんも多く、海外へ「江戸すだれ」を送ることもあるそうです。

「田中製簾所(たなかせいれんしょ)」のHPはこちら!

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 12:54

日本の匠

ゲスト:映画タイトルデザインの匠 赤松陽構造さん

松陽構造(あかまつ ひこぞう)さんは、1948年、東京都中野

区生まれの59歳。

1970年代から、数多くの映画タイトルデザインを手掛けてこられ、日本映画界を代表するタイトルデザイナーとして、ご活躍中です。現在は、株式会社日映美術(にちえいびじゅつ)の代表取締役でもあります。

日本映画ファンの方は赤松さんのことを知らなくても、そのタイトルの文字は、必ず見覚えがあるはずです。

「象の背中」「どろろ」「13階段」「それでもボクはやってない」「スウィングガールズ」「ウォーターボーイズ」「うなぎ」など。世界のキタノ~北野武監督の作品も数多く手掛けられています。

「13階段」では、現場のスタッフとの共同作業で、東映のスタジオに階段のミニチュアを作って、そこにスライドを投影して、撮影。

階段にタイトルの「13階段」が浮かび上がります。

現在、タイトルデザインは、コンピューターを使えば、簡単にできるそうですが、赤松さんの題字は、すべて手書き。その味わい深い作品は、多くの監督から信頼を寄せられています。

ちなみに、赤松さんがタイトルデザインの道に進んだのは、ニュース映画やテレビの「月光仮面」などの題字の仕事をしていたお父様が亡くなり、急遽、跡を継ぐことになったからだそうです。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:58

日本の匠

ゲスト:紙芝居の匠 梅田佳声さん

梅田佳声(うめだ かせい)さんは、1928年(昭和3年)、東京生まれの80歳。

52歳から紙芝居師としての道を歩まれ、1995年に、約600枚、

上演時間3時間という長編紙芝居「猫三味線」を上演されて、

各界から高く評価されました。

戦後間もなく、役者を志した梅田さんは、1948年に、長谷川一夫主宰の実技研究所に入所。

その後、梅田弘の芸名で、多摩川園歌劇団、デン助劇団などで舞台に立ちます。

その後、サラリーマン人生を送っていたのですが、27年前、下町風俗資料館に、

昔の紙芝居自転車がポツンと展示されてあったのを見て、

紙芝居をやってみたいと思い立ったそうです。

そして、他の紙芝居師と作品を交換し合うなか、1992年に「猫三味線」に行き当たります。

全56巻、飼い猫が主人の仇に、復讐する怪談。

600枚近くあるセリフを1週間で書きなおし、95年の夏に前篇・後篇にわけて初上演。

3年後には、3時間通しで上演。

これまで、25回の公演を重ねています。

梅田佳声さんの長編紙芝居「猫三味線」は、

DVDは、エースデュースエンタテイメントより発売中。

また、台東区上野の下町風俗資料館で、毎月第一日曜日に、紙芝居を上演されています。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 12:28

日本の匠

ゲスト:お米屋さんの匠 市野澤利明さん

市野澤利明(いちのさわ としあき)さんは、墨田区のお生まれで、

49歳。江戸時代の1782年に創業という老舗のお米屋さん「亀

太(かめた)商店」の副代表。

代表のお父様とともに、お店を盛り上げ、優良米穀販売店として、

数々の賞を受賞、全国から注目を集めています。

また、市野澤さんは、「五つ星お米マイスター」、「おこめアドバイザー」「米・食味(しょくみ)鑑定士」という資格をお持ちになる、お米のプロフェッショナルです。

「亀太商店」は、入りやすい店づくりに努め、玄米から精米したばかりのお米を、なんと3合から販売。扱うお米の銘柄は、およそ30種です。

また、産地のこだわりや生産者の思いなどを、市野澤さん自ら、お客さんへ伝えています。

今回、スタジオで、「亀太商店」自慢のお米「長野 ミント米」「佐賀 天使の詩(うた)」「岐阜 ハツシモ」そして、市野澤さんのオリジナル「くにまるブレンド」を試食させていただきました。

どのお米も大規模な流通に乗らない、地元のルーキー。お米本来の味で、邦丸も大満足でした。

亀太商店のHPはこちらからどうぞ

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:42

日本の匠

ゲスト:洋傘づくりの匠 前原慎史さん

前原慎史(まえはら しんじ)さんは、浅草橋のお生まれ、34歳。

創業昭和23年。ハンドメイドの高級洋傘を作り続け、皇室御用達にもなっている「前原光榮(まえはら こうえい)商店」の社長兼クラフトコマンダーです。

23歳のとき、先代のお父様が急逝され、若くして家業を継がれました。

「前原光榮商店」の傘は、すべて手作り。各パーツを職人さんが分業制で作っているそうです。現在、職人は10名。3代目の前原さんは、傘のデザインやプロデュース、そして最終仕上げを行っています。

そして、お店の一押しは、16本骨の傘。屋号にもなっている初代の前原光榮さんが作った伝統の傘です。

実は、16本骨の傘は戦前からあったのですが、重たくて不人気だったそうです。骨の数も半分でコスト効率のいい8本骨の傘が主流となっていたのですが、それを初代が、“和傘のような趣のある傘が作りたい”という想いで、クオリティーの高い16本骨の傘を制作したそうなんです。

雨の日が楽しくなる傘・・・それが、「前原光榮商店」の手作り傘です。

「前原光榮商店」のお問い合わせは、

東京03―3862―5788です。

ちなみに、写真で女性用の傘を差しているのは、新入社員の門司香

菜子です。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:42

日本の匠

ゲスト:洋食の匠 渡仲耐治さん

「銀座みかわや」店主の渡仲耐治(となか たいじ)さんは、

横浜市のお生まれで、現在63歳。

先代でお父様の渡仲豊一郎(となか とよいちろう)さんが、昭和23年に開店された、洋食の名店「みかわや」。

渡仲さんは、早稲田大学をご卒業後、修行期間を経て、お店の経営に携わってこられました。

そのトレードマークは、帽子とタキシード。銀座の名物店主として、多くのお客様を出迎えてこられました。

銀座のど真ん中の4丁目にあり、ツタのからまる木造の洋館で知られた「みかわや本店」が、三越一帯が再開発となり、休業・取り壊されました。

お店の歴史を振り返って、苦労したことは、古い洋館なので、夏、室内がとても暑くなって、冷房には苦労したそうです。

ホースでの水まきは欠かせず、店の前に植えた植木やツタも暑さ対策だったそうなんです。

現在、渡仲さんは、銀座5丁目にある「みかわやニューメルサ店」で、お客様をお出迎えしているそうです。

ちなみに、「みかわや本店」は、2010年の9月ごろニューオープン予定です。

「みかわやニューメルサ店」のお問い合わせは、

東京03―3574―8075

お出かけの場合は、ご予約をお願いします。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 12:30

日本の匠

ゲスト:オークションの匠 長はるかさん

長(ちょう)はるかさんは、福岡県ご出身の27歳。

10歳から19歳までイギリスで過ごされ、2003年、日本最大の美術品オークションハウス「シンワアートオークション株式会社」に入社。2005年から、オークショニアを務められています。キャリア2年半ながら現代美術などを担当され、数少ない女性オークショニアとして、熱い注目を集めています。

一般の方が参加できる公明正大の美術品オークションは、現在、日本でも活況を呈しています。そのオークションで、オークショニアは、競売の進行に絶対的な権限をもっているそうです。

オークションでは、複数の応札希望者の中から特定の二人を選び出し、競い合わせて価格を引き上げるのが基本となるそうです。

また、話すスピード、声の高い低いなど、いろいろテクニックはあるそうですが、最も大事にしているのが、なんと視線。中心となる応札者に「この価格ですよ」との意味を込め、体を向けて、しっかり目を合わせ、そのほかの応札者も顔を合わせ、「あなたのことも見ていますよ」と目で語りかけるそうです。

★オークションにご興味のある方

「シンワアートオークション」のHPはこちら

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:38

日本の匠

ゲスト:時計修理の匠 前山田三男さん

前山田三男(まえやまだ みつお)さんは、沖縄県石垣島ご出身の

63歳。

荒川区のJR常磐線、三河島駅(みかわしまえき)近くにある「山

田時計技術店」のご主人です。

メーカーでも直せない時計が、全国から前山田さんの元へ届き、修

理を請け負っているという時計技術士の匠。

一般的なクォーツ時計だと、ある程度部品のパーツを交換すれば直るのですが、機械式時計だと、どこが壊れているのか、わからない。全部分解して、部品の交換などが必要。自動巻きの時計だと、部品は200個近く、また、機械式時計を直せる技術者がいないそうなんです。

「時計の修理は、100分の1ミリ、2ミリの作業が必要。その作

業のとき、呼吸や心臓の鼓動も邪魔になる。だから、作業のときは、

10秒ごとに呼吸を止め集中する」というベテランならではの言葉

が印象的でした。

また、前山田さんは、沖縄エイサー太鼓や伝統芸能を披露するボランティアでもご活動中です。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:52

日本の匠

ゲスト:筆耕士の匠 武田謳心さん

武田謳心(たけだ おうしん)さんは、北海道出身の60歳。

筆耕(ひっこう)とは、毛筆による宛名書きや賞状を代筆するお仕事です。武田さんは、子供の頃から書道を学ばれ、いくつかのお仕事を経て、20年前に、筆耕士としての活動をスタート。

大相撲の優勝力士、朝青龍や白鵬に贈る表彰状や高級ブランドの招待状など、特別なお仕事を数多く手掛けられています。

そして、書道家や筆耕士などが在籍する「書人工房 墨心舎(しょじんこうぼう ぼくしんしゃ)」を主宰されています。

これまで武田さんにとって、いちばん意外だった発注は、骨壺に「戒名」と「没年」を直接書いたこと。骨壷を入れる箱には、よく書くものの、骨壷自体に書いたのは、はじめてだったそうです。

また、書道家の方々は、自分の感性が大事。書体も独特。

筆耕は、定番の書体や文字の美しさが要求されるので、個性的な書道家は、筆耕の仕事には向かないそうです。

筆耕のお仕事は、出会いを大切にし、時代に対応していくことも大事。デザイナーとの共同作業など、時代のニーズに対応して仕事の領域を広げていかないと生き残れないということでした。

「書人工房 墨心舎」のホームページはこちらから

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:35

日本の匠

ゲスト:登山靴作りの匠 森本勇夫さん

森本勇夫(もりもと いさお)さんは、東京都文京区生まれの65

歳。革靴職人のお父様から仕事を教えられ、10代から靴作りの腕

を磨き、30歳で、巣鴨に登山靴の専門店「ゴロー」を開店されま

す。

その手作り登山靴は、今は亡き冒険家の植村直己さんをはじめ、多

くの登山家からも信頼を得ています。

そのこだわりは、お客さんの足に合うオーダーメイド靴。

人の足は、左右対称ということはまれで、右25cm、左25.5cmなどといった違いがあり、幅や甲高などクセもあるうそうです。

森本さんのお店「ゴロー」では、そんなお客さんの足のカルテをとり、丁寧に靴を作っているそうです。

登山靴にはハイキングに適した軽登山靴と、本格的な重登山靴があります。登る山にもよりますが、初心者の方は、まず低山のハイキングからはじめるといいそうです。

軽登山靴でも透湿防水性を持った登山靴がお薦めです。革製にするか布製にするかは好みですが、購入に際しては専門店でスタッフに相談しながら、実際に履いて歩き回ることが肝心だそうです。

また、「ゴロー」では、登山靴だけでなく、タウンシューズも販売しています。

巣鴨「ゴロー」のHPはこちら!

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:57

日本の匠

ゲスト:笑い療法士の匠 高柳和江さん

高柳和江(たかやなぎ かずえ)さんは、日本医科大学 管理医療学教室の准教授。

その一方で、笑いで病を緩和させる「笑い療法士」を育成して、医療の場に笑いを広げる「癒しの環境研究会」の代表世話人を務めていらっしゃいます。

落ち込んでいたのに、大笑いしたら気分が明るくなった経験は、誰にでもあるはず。ストレスを緩和する以外にも、笑いにはいろいろな効能があることが明らかになってきています。

笑いは、病をやわらげる免疫力を高めたり、病気の予防になるという研究が進んでいます。

『癒しの環境研究会』では、2005年10月から笑い療法士の認定を始めました。

応募者は、患者心理学や脳の解剖など2日間にわたるトレーニングと講習を受け、資格を授与されます。医療や福祉の現場で、効果的な笑いを広めていく運動の中心になっています。

その活動の発表会が、7月に行われます。

「第五回笑いの療法士発表会」

2008年7月20日(日)

会場:文京学院大学・仁愛ホール

参加費 一般2500円 会費2000円 学生1000円

そして、高柳和江先生の最新の著書は・・・

「笑いの医力」(西村書店)

ご興味をもった方、ぜひ一読をお勧めします。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:53

日本の匠

ゲスト:ヒヨコ鑑別の匠 野寺厚さん

野寺厚(のでら あつし)さんは、富山県出身の59歳。

野寺さんは、社団法人「畜産技術協会」の「初生(しょせい)ひな鑑別」部長です。

「初生ひな鑑別師」とは 、卵から、かえったばかりのヒヨコの、オス、メスを見分ける技術を有する特殊技術者のこと。

ヒヨコは、ある程度育てば、外形や鳴き声などから、誰でもオス・メスの区別が分かるようになります。

しかし、オス・メスが、自然に分かるまで待っていては、その間のえさ代や施設が、大変ムダ。

そのため、一日でも早く、オス・メスを鑑別して、目的に応じた飼育ができることが、一番よいとされています。

そこで、孵化したばかりのヒヨコのオス・メスを鑑別する職業として、プロの”初生ひな鑑別師”が生まれました。

生まれたばかりのひなの肛門を開き、小さな生殖突起を触り、オス・メスを2秒ほどで見分けるそうです。

中でも、高等鑑別師になると、99%以上の鑑別率を達成することが要求され、一日に、1万羽も鑑別するそうです。

また、この技術は日本生まれで、世界各国で日本の初生ひな鑑別師

が、数多く活躍しています。

畜産技術協会では、現在、高収入が得られる初生ひな鑑別師を目指す若者を大募集中だそうです。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 12:06

日本の匠

ゲスト:からくり人形作りの匠 大野勇太郎さん

大野勇太郎(おおの ゆうたろう)さんは、板橋区出身の73歳。

卓越した技術力で、デジタルカメラや監視用カメラなどの歯車を製

造する町工場、「大野精密」の社長さんです。

そんな大野さんは、精密な歯車作りの技術を生かし、独自に江戸時

代の「からくり人形」を再現されました。

その「茶運び人形」は、人形の手に湯飲み茶碗を載せると動き出し、

茶碗を除くと止まるというもので、移動する時は首と足を動かしな

がら前進。ある程度の距離まで行くとUターンをして戻ってくると

いう仕掛けになっています。

江戸時代の動力はクジラの髭だったそうですが、こちらは、金属のゼンマイ仕掛け。数十個の歯車が使われています。

大野さんは、「からくり人形」と歯車には切っても切れない関係が

あることから人形製作に興味を持ち、平成5年から独学で研究。

平成11年には江戸時代の「からくり人形」設計書~「機巧図彙(からくりずい)」を参考に部品や歯車の図面をおこし、機構が観察しやすい独自のアクリル製「からくり人形」を完成されました。

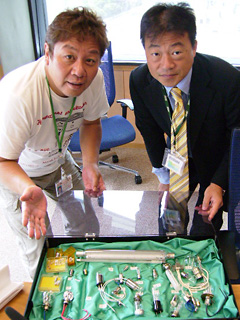

写真は、スタジオで動かしたアクリル製のからくり人形です。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 12:59

日本の匠

ゲスト:書店の匠 田口久美子さん

田口久美子(たぐち くみこ)さんは、書店員歴35年。魅力ある「棚作り」と本の目利きで、カリスマ書店員の異名を持ち、160万冊の本が並ぶ、巨大書店「ジュンク堂」池袋本店の副店長です。

書店員の大切な仕事、棚割には、一定の規則があり、文芸書ならまず、時代別で、古代、中世、近世、現代に分け、それがさらにフィクション、ノンフィクション、エッセイ、評論などのジャンルや著書名の50音順などに枝分かれします。

しかし、「江戸川乱歩」の本は、推理小説ではなく、「幻想小説」の棚に置くなど、お客さまの嗜好などをよく理解することが大切なんだそうです。

また、数学者の藤原正彦さんが書いたベストセラー「国家の品格」は、新書コーナー、数学のコーナー、現代思想の3コーナーに分けて置いたそうです。

本を探しに書店にやってきて、目当ての本の横にある本にも興味を持って買っていただきのが、書店員のやり甲斐。

また、お客さんが著者名やタイトルがわからない本を頼まれて

見つけたときも、うれしさいっぱいだそうです。

田口さんが、自ら書店のお仕事のエピソードを綴ったエッセイ『書店繁盛記』は、ポプラ社より、『書店風雲録』は、ちくま文庫より、それぞれ発売中です。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:13

日本の匠

ゲスト:表具師の匠 稲崎棟史さん

稲崎棟史(いなざき むねちか)さんは、東京・日本橋生まれの

71歳。掛け軸、屏風、額などの表装を手掛ける職人が表具師。日本橋浜町にある老舗、「経新堂 稲崎(きょうしんどう いなざき)」の5代目店主です。

「経新堂 稲崎」は、江戸時代、天保年間(1830~1843年)に創業。

当時は、江戸城に近い元大工町(もとだいくまち)、現在の日本橋通り2丁目にあった。表具師の筆頭格「大経師(だいきょうじ)」であり、屋号を「表具師 稲崎」と言ったそうです。

江戸の伝統や職人技が息づく表具作り。表具の中でも掛け軸は、

絵や書の魅力を活かしながら、「裂地(きれぢ)」を組み合わせて制作する、総合的な感性が必要とされる工芸品です。

「裂地(きれじ)」とは、本紙(作品)の周りを囲む布地のこと。どの色、どの柄の裂地を選ぶかによって、大きく掛け軸の印象が変わる。掛け軸作りは、美人が身にまとう着物作りに似ているということでした。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:51

日本の匠

ゲスト:ホビーロボット製造の匠 近藤博俊さん

近藤博俊(こんどう ひろとし)さんは、東京生まれの54歳。

荒川区の東日暮里にあるラジコン部品の老舗メーカー「近藤科学株式会社」の代表取締役社長です。

数年前に、小型2足歩行のホビーロボットを開発されて、大ヒット。2006年には、経済産業省などが主催する「今年のロボット大賞」で、中小企業特別賞を受賞。ホビーロボット界をリードする会社として、いま大きな注目を集めています。

現在、主流のタイプ「KHR―2HV」は、身長は、およそ35cm。重量は、1、270g。歩行はもちろん、側転、前転、起き上がり、腕立て伏せ、ボール蹴りなどの複雑な動きができます。

また、近藤科学は、秋葉原で、「ROBOスポット」という、ユ

ーザー交流の場を運営。ロボットスクールの実施や遊びの広場が

あります。

そして、今週末には、2足歩行ロボットの格闘技大会、「ROBO―1(ワン)」が開催。国内外より、100体以上のロボットが後楽園ホールに集結します。

22日(土曜)予選会 23日(日)決勝

↑お写真は、近藤社長と営業部係長の平井利治さんです。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:09

日本の匠

ゲスト:フィギュアスケート靴 刃研ぎの匠 坂田清治さん

坂田清治(さかた せいじ)さんは、新潟県出身の60歳。

安藤美姫選手をはじめ、数多くのトップフィギュアスケート選手の靴の刃を研ぎ、世界屈指の「刃研ぎ職人」と言われています。

現在、「神奈川スケートリンク」専属のインストラクターでもあり、横浜市で、フィギュアスケート靴の専門店「アイススペース」を経営されています。

フィギュアは、ジャンプなど、つま先部分がとても重要で、坂田さんの技は、刃の溝を100分の1ミリで研いでいくそうです。

フィギュアの刃は滑れば滑るほど消耗し、氷を捉える溝が平坦になるため、横滑りやジャンプのタイミングを崩してしまいます。そのため定期的に、研ぐ必要になってきます。

選手の体重や技術、さらに会場となる場所の気候、氷上の固さ、柔らかさなどを加味して、微妙な刃の溝の深さを研いでいくそうです。

3月17日から、スウェーデンのイエテボリで、開催される「世界フィギュア」。坂田さんの研ぎの技にも大注目です。

ちなみに、邦丸さんが持っているのは、安藤美姫選手が実際に履いていたフィギュアスケート靴。

坂田さんが持っているのは、浅田真央選手の靴です。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:42

日本の匠

ゲスト:ニュースの匠 二木啓孝さん

今日は、邦丸アナのピンチヒッターを務める水曜コメンティストの

二木さんに、ニュースの匠として、そのジャーナリスト人生を伺い

ました。

実は二木さんは、年齢的に、記者になるのが遅かったそうです。

そこで、モノを知るには、モノを知っている人と大勢会おうと思い、1年間で、1000人と会い、1000枚の名刺を集めることを目標としたそうです。

政治家パーティなどに、どんどん出席し、会える人には、皆んな会っていったのですが、その1000人の中で、また会えたり、取材できたりするのは、翌年になると、50人~60人。3年目になると、30人。その中で、ずっと長年お付き合いできるのは、せいぜい3人くらい。

しかし、この1000人中の3人の方こそ、信頼関係が築け、とても重要なんだそうです。

これを20年間やって、ネットワークは、50人くらい。

このさまざまな分野のモノを知っている方々が、二木さんの財産になっているということでした。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 15:53

日本の匠

ゲスト:ハーモニカの匠 ハーモニカ・ライナーズ

今日は、なんと、40年ぶりに復活された、ハーモニカグループ

「ハーモニカ・ライナーズ」の波木圭二(なみき けいじ)さんと

町田明夫(まちだ あきお)さんのお二人にお越し頂きました。

「ハーモニカ・ライナーズ」は、1962年、昭和37年に、ハー

モニカ演奏の名手、波木さん、町田さんと、今日は

お見えになっていない鶴田亘弘(つるた のぶひろ)さんの3人で

結成。プロとして、5年間で400本のステージをこなすなどの

活動をされ、その後、メンバーそれぞれが独立、日本のハーモニカ界を長年にわたり、牽引されてきました。

そして昨年、同じメンバーで、40年ぶりに再結成。グループの平均年齢は、71歳ということです。

今回の再結成のきっかけは、一昨年の暮、わたしと鶴田さんが酒を飲みながら、「そろそろ、また、やりたいね」と話したことから、

「ハーモニカ・ライナーズ」再結集への動きが始まったそうです。

そして「ハーモニカ・ライナーズ」は、アルバムの発売を記念して、ライヴを行います。

3月1日土曜日、東京駅八重洲の「HiT・STUDIO 60’s」で、午後1時より、3回のステージがあります。

「ハーモニカ・ライナーズ」の名演奏を楽しみたい方は、ぜひ足を運んでください。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:07

日本の匠

ゲスト:メンタルトレーニングの匠

田中ウルヴェ京(みやこ)さん

田中ウルヴェ京(みやこ)さんは、1988年にソウルオリンピック シンクロ・デュエットで銅メダル獲得。

その後、7年間、アメリカの大学院に留学され、スポーツ心理学、キャリア教育、ストレス・マネジメントなどを学ばれました。

現在、ご自身が経営される株式会社「MJコンテス」にて、プロスポーツ選手から一般の方まで、メンタルトレーニングやキャリアプランニングなどを指導されています。

スポーツ選手は、プレッシャーや緊張感の高まる試合本番で最高の

パフォーマンスを発揮しなければなりません。そこで、身体や技術を鍛えるトレーニングと同様に、日頃からメンタルスキル(精神的な能力)を強化するためのトレーニングが必要なのです。

また、一般の方々へのメンタル面でのアドバイスでは、「好き」の大切さ。人間、「好きである」とか「自分が決めた」という自己説得感は、最もやる気を起こさせるものなんだそうです。このことが自分の根本にあるかないかでは、生き方の方向性が全く変わってくるそうです。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 12:10

日本の匠

ゲスト:甘酒作りの匠 天野博光(あまの ひろみつ)さん

天野さんは、昭和31年、神田のお生まれ、現在(51)歳。

創業162年という、神田明神にある老舗、甘酒屋、「天野屋」の6代目ご主人です。

江戸時代から神田明神は、甘酒作りが盛んで、当時、神田明神から湯島にかけて、100件の糀屋があり、江戸庶民のスタミナドリンクとして大流行していたそうです。砂糖が貴重だった時代は唯一の甘味源だったのでしょう。

天野屋は、江戸の創業当時から残る地下室、「土室(つちむろ)」を利用して、糀(こうじ)を作り、変わらぬ味の甘酒を提供し続けています。

人工の甘味料などもいっさい使わない、天野屋の甘酒は、即効性がありアミノ酸、ビタミンも豊富。昔から峠の茶屋にあったのも理に適っているのです。純天然素材を使った江戸の優れた食品を、現代人の健康と美容のため提供しています。

また、天野屋さんは、甘酒の販売だけでなく、喫茶もあります。

神田明神脇にお店がありますので、ぜひお立ち寄りください。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 12:56

日本の匠

ゲスト:曲物の匠 大川良夫(おおかわ よしお)さん

「曲物(まげもの)」とは、板を曲げて円形または楕円形に曲げ、底を取り付けた容器のこと。和蒸篭(わせいろ)をはじめ、中華蒸籠、裏漉(うらごし)、篩(ふるい)や楕円形の弁当箱など、そんな曲物をつくる人を曲物師と呼びます。

曲物師・大川良夫さんは、中野区生まれの66歳。

中野区上高田にある、昭和8年創業の「大川セイロ店」の二代目で、伝統的な技を受け継つぎ、手作りにこだわり、中華、日本料理に欠かせないセイロを40年にわたり、作り続けていらっしゃいます。

そんな大川さんの曲物は、飲食業界でも大評判で、全国から注文が舞い込んでいます。

大川さんは、高校時代から病弱な父親を手伝い、家業を継ぐつもりでいたそうです。大学を卒業し、何のためらいもなくこの道へ入りましたが、当初は師匠の物差しが頭に飛んでくることもあったとか。

曲物は、何枚もの曲げ板を巻いたり綴じたり、組み合わせたりする、手間隙かかる仕事。

若いころは、時には気を抜くこともあったそうですが、親父は決して妥協をしない人だったそうです。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 12:56

日本の匠

ゲスト:フクロウの匠 池澤清治(いけざわ きよはる)さん

池澤清治さんは、豊島区生まれの70歳。

オーディオ機器の会社経営などを経て、IT講習会の講師として、豊島区の臨時職員となったことがきっかけとなり、現在、南池袋にある、「豊島みみずく資料館」の館長をなさっています。

「豊島みみずく資料館」の設立は、2004年。

世界中のフクロウに関した資料収集家でもある、東大名誉教授の飯

野徹雄さんが、所蔵する膨大なフクロウのコレクションのうち、約4,000点を、豊島区に寄贈。

豊島区では、区立南池袋小学校の一室を「みみずく資料館」とし、それらのコレクションを200~300点ずつ順次展示公開することになったそうです。

館内は、フクロウの生活・イメージ・かたちの3つのテーマで構成

され、石・木・ガラス製の多彩なフクロウの置物や、彫刻、玩具な

ど、世界各国のフクロウやミミズクの珍しいコレクションを見るこ

とができます。

豊島みみずく資料館は、土日のみの開館。

午前10時~正午 午後1時~5時。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:05

日本の匠

ゲスト:扇子作りの匠 荒井修(あらい おさむ)さん

荒井さんは、浅草生まれの59歳。

浅草・仲見世の老舗「文扇堂(ぶんせんどう)」の4代目として家業を継ぐ一方、歌舞伎や舞踊(ぶよう)で使われる舞台用扇子の製作も手掛けられ、坂東玉三郎さんや中村勘三郎さんなど、大勢のご贔屓をもってらっしゃいます。

玉三郎さんは、古典好きだから、扇子の開きを浅く、勘三郎(元勘九郎)さんは、めいっぱい開くのが好き。それぞれの好みが頭に入っているそうです。

これまでハンガリーのブタペスト、オーストリアのウィーン、イタリアのトスカーナなどで作品展を開いている荒井さん。

西欧文化を日本に伝えたのは、オランダとポルトガルなので、今度

は、オランダとポルトガルでの個展の計画を立てているそうです。

現在、荒井さんの個展「ことほぎ」が、目黒区青葉台の「燕子花(かきつばた)」別館にて、2月3日まで開催中です。

ギャラリー 「燕子花(かきつばた)別館」

〒153-0042

東京都目黒区青葉台2-16-7

TEL03-3770-3401

FAX03-3770-3405

東急東横線中目黒駅より徒歩9分

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 13:07

日本の匠

ゲスト:映画バイヤーの匠 酒井園子(さかい そのこ)さん

酒井園子さんは、映画を買い付けるバイヤーで、およそ20年のキャリアのなか、「ロード・オブ・ザ・リング」3部作、「トゥルーライズ」など、数々の作品を買い付け、日本に紹介してこられました。

映画バイヤーのお仕事で、いちばん大変なことは、 映画は大衆芸術なので、大衆を忘れてはいけません。でも時々、驚くような新しい映画、フィルメーカーが現れたときに、挑戦してみようという勇気と情熱とセンスを持ち合わせていなければならない!ということでした。

そんな酒井さんが、このほど、初プロデュ―スを手がけられたのが、日本・カナダ・イタリアの合作映画「シルク」。

役所広司さん、國村隼さんも出演し、坂本龍一さんが音楽を担当。

まさにワールドワイドな映画です。

1月19日(土)より、全国ロードショーです。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 12:16

日本の匠

ゲスト:江戸凧作りの匠 志村康夫(しむら やすお)さん

志村さんは、東京都北区のご出身で現在、59歳。

本業のレタリングのかたわら、いまから27年前、歌川派の江戸凧の絵師・橋本禎造(はしもと ていぞう)名人と出会い、江戸凧の創作活動を開始。

武者絵などの特徴をもつ歌川派の凧絵師となり、世界凧大会では、グランプリも獲得されています。

江戸凧の作り方は、紙貼り→下図描き→色入れ→骨組み→

糸付けの順。もっとも大事な作業は凧絵描き。

また、志村さんの江戸凧作りのこだわりは、空に揚がらなければ、凧ではない!というもの。

凧を空に揚げるのは、かなり難しい作業で、最後の調整、竹の削り方では、髪の毛1本の削りが、凧揚げに影響するそうです。

そんな凧揚げの究極は、強い風を受けても青空に額縁を打ちつけた

ように、ピタリと動かない姿なんだそうです。

現在、志村さんは、凧作りの講習会を開いて、3人が免許皆伝。

24歳の若手も育っているそうです。

志村さんのHPはこちら!

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 12:05

日本の匠

ゲスト:ベースボール審判の匠 平林岳(ひらばやし たけし)さん

平林岳さんは、千葉県柏市出身の41歳。

まず、1992年に渡米し、アメリカのマイナーリーグで、日本人初の審判として、2シーズンを経験。その後、日本のプロ野球、パ・リーグの審判として9年間にわたり、活躍。

そして再び、2005年より、アメリカのマイナーリーグの審判として契約し、現在、メジャーリーグの審判を目指し、奮闘されています。

1度目に体験したアメリカ野球は、審判への尊敬のされ方など、日本の野球とは大違い。妻子もありながら40歳を前に、もう一度自分の夢にチャレンジ。

今シーズンは、1Aで140試合を審判。そして来シーズンは、2Aにあがることが決まっています。

一歩ずつメジャーリーグの審判という夢に近づく平林さん。アメリカの野球の魅力は、野球が楽しいからということに尽きるということ。チームが勝つためなら何でもする野球ではなく、選手も審判員も観客と共に楽しむ野球。すばらしいプレーによって感動するゲームを作ることに集中しているということでした。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:23

日本の匠

ゲスト:ホテルマンの匠 加藤健二(かとう けんじ)さん

加藤健二さんは、島根県出身の66歳。

1966年に、日本初の外資系ホテルとして誕生した、東京ヒルトンホテルに入社。徹底した国際的なサービスのノウハウを学び、接客サービスの最高責任者、エグゼクティブ・コンシェルジュにまで昇りつめました。引退後は、42年間のホテルマン人生の経験から、

執筆や講演会の活動をなさっています。

ちなみに、東京ヒルトンホテルは、1984年にキャピトル東急ホ

テルと名称を変更し、昨年の11月に惜しまれつつ閉館。

そんな加藤さんのニックネームは、ミスターシェイクハンド。

一般のお客様からVIPまで、これまで握手したお客様は、何万人ではきかないくらい。いつのころからか、常連のお客様がわたしのことを「ミスターシェイクハンド」と呼ばれるようになったそうです。

握手、スマイル、フレンドリー、そして、そこから先のサービスや

行動でホテルマンの真価が問われるということです

加藤健二さんの著書「伝説のホテルマン おもてなしの極意」

(アスキー新書)、「お客様がまた来たくなる極上のサービス」

(日本実業出版)が好評発売中です。

●加藤健二さんのオフィシャルホームページはこちら

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 12:08

日本の匠

ゲスト:パンク修理の匠 鵜沢仁一(うざわ じんいち)さん

鵜沢仁一さんは、栃木県出身の62歳。

昭和53年、東京・千代田区の隼町(はやぶさ ちょう)に、株式会社タイヤサービスを創業。

以来、30年にわたり、自動車用タイヤの修理・調整に取り組んで来られました。なかでも「焼き付け」という技術を活かした、パンク修理の達人として知られています。

業界では、「タイやの神様」と呼ばれている鵜沢さん。

そのパンク修理の「焼き付け」とは・・・

①穴ができたタイヤをはずして、内部から穴の周辺部分を慎重に薄く削り取る。

②そこに特殊な接着剤で生ゴムを貼り付け、専用の機械で圧力と熱を加える。

③生ゴムは、タイヤの内側と完全に一体化して、穴をふさぐ。

「焼き付けパンク修理」では、どの程度の熱や圧力を、どの角度で当てるのか、長年の経験で培ったノウハウがモノをいうそうです。

また、「焼き付けパンク修理」は、タイヤをホイールより外し、内側から修理をおこなうので、差し込み修理と比べ、パンク時のタイヤ内部のダメージが確認でき、安全性が高い。

所要時間は、30~50分程度。費用は、5000円です。

●「株式会社タイヤサービス」のHPはこちら

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 12:12

日本の匠

ゲスト:練り物作りの匠 周東俊明(しゅうとう としあき)さん

周東俊明(36歳)さんは、渋谷区の笹塚、十号通り商店街

にお店を構える、さつま揚げ・おでん種の専門店「愛川屋(あいかわや)」の2代目、若旦那です。

「愛川屋」は、毎日、手作りで、20種類を超える、

さつま揚げ・おでん種を作り、大変な評判を呼んでいます。

さつま揚げ作りのこだわりは、生の魚を仕入れて、そこから

手作りしているところ。手間暇掛りますが、すり身から作る

ことが、味のポイントでもあるそうです。

そのすり身は、スケソウダラ・ワラズカ等を中心とした白身魚にマグロ他を加え、より一層味を引き立てる為に、愛川屋・初代から伝わる数種類の魚を組み合わせているそうです。

その抜群の美味しさのため、週末は遠方からのお客さんも多いそうです。

●笹塚「愛川屋」

TEL 03-3377-4794

お店のHPはこちら

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 17:11

日本の匠

ゲスト:黄楊櫛作りの匠 竹内勉(たけうち つとむ)さん

竹内勉さんは、東京生まれの65歳。

台東区上野、不忍池の前に、お店を構える黄楊櫛(つげぐし)の老舗「十三や(じゅうさんや)」の、14代目店主です。

昔から高級品である黄楊櫛(つげぐし)を、およそ半世紀に渡り、作り続けていらっしゃいます。

屋号の「十三や」は、「九」と「四」では縁起が悪い。それなら、九と四をたして、十三としちまえと、洒落で生まれたものです。

黄楊櫛は、静電気を起こさず、毛根を刺激する形状で、髪に艶を与

え、髪のクセにも馴染み、また、黄楊櫛は色艶が非常に美しく、

黄色くてなめらかになるそうです。

黄楊櫛の材料となる「黄楊(つげ)」は、ツゲ科の常緑低木で、櫛の材料として珍重されています。特に、鹿児島県の指宿、池田湖周辺、伊豆七島の利島(りしま)、三宅島などの産地のものが最上とされ、竹内さんは、鹿児島産の黄楊にこだわっているそうです。

竹内さんの後継者は、息子さんで、15代目。そのあともお孫さんが継ぐかもしれません。

●上野「十三や」

TEL 03-3831-3238

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:48

日本の匠

ゲスト:ラシャ切りバサミ作りの匠 石塚昭一郎(いしづか しょういちろう)さん

石塚昭一郎さんは、東京都、荒川区生まれの72歳。

布地の裁断に使われるラシャ切りバサミ作りの名職人で、そのブランド名「長太郎(ちょうたろう)」は、一級品として、広く業界に知れ渡っています。その優れた技術から、「東京都伝統工芸士」、「荒川区指定無形文化財」の保持者にも認定されています。

ラシャ切りバサミの特徴は、標準タイプで、全長28cm。

切れ味が普通のハサミとは、まったく違い、刃と刃の接点が移動す

ることで、布地が切れていくそうです。

お客さまの95%が、テーラー職人や仕立屋さんなどのプロフェッ

ショナルな方で、「総火造り」になると、1本の鉄からハサミを

打ち出していきます。その匠の技は、「三代目長太郎」の石塚さん

で終わります。しかし、職人の技は、もともと一代で築くものだと

語っていただきました。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:52

日本の匠

ゲスト:木製カメラ作りの匠

長岡啓一郎(ながおか けいいちろう)さん

長岡啓一郎さん(69歳)は、東京・台東区北上野にある「有限会社 長岡製作所」の代表にして、木製カメラ作りの名職人です。

この木製カメラとは、昔、結婚式や学校のクラスの集合写真などで活躍したプロ用のカメラです。

デジタルカメラに押され、一時期は低迷していましたが、いまは、

カメラマニアの上級者の方が、わざわざ長岡さんの元を訪れ、オリジナル木製カメラを注文するそうです。

レンズと蛇腹以外、ほとんど部分がお客さんの注文を聞きながらの手作り。その技は、世界でも評判を呼び、海外からも注文があるそうです。

そんな長岡さんの木製カメラ作りの技は、21世紀も受け継がれてほしいものです。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:52

日本の匠

ゲスト:かつら作りの匠 中澤利晃(なかざわ としあき)さん

中澤利晃さん(69歳)は、銀座の歌舞伎座そばに店を構える「中澤かつら店」の3代目。

16歳から歌舞伎座で、女形の美しい日本髪を結い上げる「床山(とこやま)」として修行を行い、先代の父から店を継ぎました。

現在は、日本舞踊の専門の「床山」として活躍されています。

中澤さんは、「床山」は美しい日本髪を結い上げるだけではなく、

踊る方の顔の大きさや舞台とのバランスなどを考えて髪を結い上げるのが、ベテランの技だと語ってくれました。

ちなみに、中澤さんが技を磨いた「床山」とかつらの土台から髪を植え付ける「かつら師」は昔から分業制だったそうです。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:55

日本の匠

ゲスト:元マル暴刑事 狩集紘一(かりあつまり こういち)さん

狩集紘一(かりあつまり こういち)さんは、警視庁捜査第4課のマル暴刑事として、長年、暴力団の犯罪に立ち向かってきました。

「マニラけん銃密輸殺人事件」などの難事件を解決し、約40年の警視庁生活で警視総監賞をナント、37回も受賞。まさに伝説の

刑事です。

そんな狩集さんのモットーは、「犯人(ホシ)の心にベルトを

かける。」というもの。人情派の刑事でもあったのです。

2003年、足立区竹ノ塚警察署の署長を勇退され、現在はASF(反社会勢力)の対策アドバイザーとして、ご活躍。

狩集紘一さんの著書「警視庁捜査第4課マル暴刑事」は、音羽出版から発売中です。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:37

日本の匠

ゲスト:女子プロボウラー 並木恵美子さん

邦丸さんのボウリングのお師匠さんでもある並木恵美子さんは、1969年に行われた日本初のプロテストに合格した女子プロボウラーの第1期生。

中山律子さんなどとともに、1970年代のボウリング黄金時代を支えたひとりです。

実は、並木さんは、ライバルの中山さんらの「敵役」。

とにかく強く、当時はマスコミに対して、無口で愛想がなかったそうなんです。

(本当は、めちゃめちゃ明るく、お話好き!)

いまも現役にこだわり、ボウリングの振興や後進の育成に尽力されています。

そんな並木さんのパワフルな活動を伝えるHPはこちら!

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:48

日本の匠

ゲスト 中華麺つくりの匠 鳥居憲夫さん(60歳)

鳥居さんは、中華麺づくりの老舗「大成食品」の三代目社長。

1日に2万食、150種類の中華麺をつくり、全450軒、関東では300軒に自慢の麺を

卸しています。

そのなかには有名なラーメン店も数多く、ラーメン通なら必ず鳥居さんの作った麺を

食べているはずです。

原材料の小麦やかんすいにとことんこだわり、内モンゴルの塩湖で採取・精製された

最高級のかんすいでつくった麺もあるほど。

また、その美味しさの秘訣は、生麺のこだわりと店主のオーダーに真剣に答える

ことだそうです。

また、鳥居さんは、ラーメン店の開店を目指す方々に向けて、「鳥居式らーめん塾」を主宰。次回の開催は、来年の2月です。

最後の問い、「鳥居さんにとってのお仕事とは?」には、「お客様の笑顔を作りつづけることです。」とお答えいただきました。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:51

水 日本の匠 オセロゲーム考案者 長谷川五郎さん

今日の匠は、オセロゲームの考案者・長谷川五郎さん(74歳)でした。

長谷川さんは、戦後、茨城県の水戸で、「オセロ」のルーツとなる「挟み碁」を

考案。牛乳瓶のフタを張り合わせて、白黒のコマを作ったそうです。

また、「オセロ」とネーミングしたのは、長谷川さんのお父様・茨城大学の長谷川五郎教授で、

シェークスピアの「オセロ」からの引用だそうです。

ゲーム考案に人生をかけてきた長谷川さんは、今年、20年の歳月をかけたという

最新ゲーム「ミラクル・ファイブ」を発売。精力的に活動されています。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:33

全日空の運行管理者、人呼んで「ディスパッチャー」

今日の「ニッポンの匠」は、

飛行機の飛行計画を作成する「ディスパッチャー」。

ANA(全日空)のディスパッチャー、吉野勝美さんにおこしいただきました。

飛行機が飛行する際には、こんな飛行機でこのくらいの高度で、

それでこんなルートを通って飛びますよ、という「飛行計画」に基づいて運航されています。

それを作成するのがディスパッチャー。

要するに、この方なしでは飛行機は飛べないんですね。

飛行機の欠航の判断をするのもディスパッチャー。

安全性と生産性の両方を考えて判断しなければならないので、

そのプレッシャーはとても大きいということでした。

「ディスパッチャー」という職業を初めて聞いた方も多いと思いますが、

この“影の職人”がいなければ、飛行機は安全に飛べないんですよ!

吉野さん、貴重なお話をありがとうございました。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 09:45

アジアで唯一のアナログレコード工場

今日の「ニッポンの匠」は、

アジアで唯一のアナログレコード工場、

東洋化成のカッティング・エンジニア、

手塚和巳さんが登場してくれました。

何を隠そう、あの「およげたいやきくん」を、

アナログレコードにカッティングしたのもこちらの手塚さん。

その職人技なくしては、450万枚の大ヒットとはならなかった、、、、かも。

8月、10月とユニバーサルレコードから、

洋楽、邦楽のアナログレコードの復刻版が、

合計100タイトル出るということで東洋化成さんも大忙し。

アジアでアナログレコードの火を灯し続けるのは、

東洋化成さんのみとなってしまいましたが、

このままアナログ道を突っ走って行ってください!

東洋化成さんのHPはこちらから

アナログレコードの通販もやっています

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 13:17

富士登山の模様は「モバイル文化放送」で!

今日の「ニッポンの匠」のコーナーでお送りした、

「野村邦丸と行く夏休み富士山登山ツアー」の様子は、

文化放送の携帯サービス「モバイル文化放送」にて、

写真画像入りで詳しくレポートしています。

ご覧になりたい方は、

keitai@joqr.net

まで空メールを送ってくださいね。

面白写真や動画がてんこ盛りだと、

本司軍曹が言っておりました!

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 13:11

プロ口笛奏者の分山貴美子さんでした!

今日の「ニッポンの匠」は、

先日アメリカで行われた国際口笛大会で、

初出場、そして初優勝した分山貴美子さんに登場していただきました。

映画「東京タワー オカンとボクと、時々、オトン」の挿入歌や、

サザンオールスターズの関口さんのアルバムにも参加されている分山さん。

実際にその音を聴かせていただきましたが、

思わず息を飲んでしまうほどの美しさ。

ラジオを聴いたリスナーの方も驚かれたのではないでしょうか!

図々しくもジングルまで録らせていただいちゃって、

ホント申し訳ございませんでしたぁ。

また遊びに来てください!

ビッグになっても断らないでくださいね!

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 12:20

なんでも鑑定団でおなじみの鑑定士の安岡路洋さん

今日のニッポンの匠は、

鑑定士の安岡路洋さんをお迎えしてお送りしました。

本業は考古学という安岡さんですが、

ある日雨に濡れてかわいそうに見えた徳利を、

たまたま拾ったことが、4万点を超えるコレクションを集めるきっかけだったとのこと。

鑑定を通して安岡さんが伝えたいことは、

高いものが価値のあるものだということでは決してなく、

昔の職人さんが一生懸命に作って、

そしてそれを何代にもわたって大事に使い続けた人たちがいる。

そんな物語にこそ、物の価値が現れてくるのだということです。

7~800年前に作られたという貴重な秀衡(ひでひら)椀をお持ちいただきました。

安岡さんは、6月28(木)~7月1日(日)に東京ドームで開催される、

「東京お宝市場2007~私の逸品探し~」の2日目と3日目にご出演されるということです。

鑑定ショーなど、楽しい催しにも参加されるそうなので、

ご興味のある方は、ぜひご来場ください。

詳しくは「東京お宝市場2007~私の逸品探し~」のHPをご覧ください。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 10:44

シングルモルトウイスキーの匠

今週のニッポンの匠はシングルモルトウイスキーの達人、

株式会社ベンチャー・ウイスキーの社長、

肥土(あくと)伊知郎さんにお越しいただきました。

ご自身の家業の造り酒屋が譲渡された際に、

ウイスキーが破棄されそうになったのを引き取って、

現在は世界で賞をもらうまでに育て上げた肥土社長。

シングルモルトウイスキーにかける想いは日本一と言っても過言ではありません!

邦丸隊長も15年もののシングルモルトウイスキー「イチローズモルト」をいただいて超ラッキー!

※肥土伊知郎さんのホームページはこちらから

MALT DREAM

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 10:37

木彫刻師 福島政山さん

今日のニッポンの匠は、

江戸木彫刻師の福島政山さんに登場していただきました。

江戸木彫刻は6世紀に仏教とともに伝わった「仏像製作」の技を土台にして、

江戸時代に “神社やお寺の装飾彫刻” や “木製の調度品の彫刻” として発達した技。

神社・お寺の彫刻、日本建築の欄間、御神輿の彫刻などが代表的な仕事です。

要する左甚五郎の世界です。

この15センチ大の狛犬は、

購入すると大体15万円ほどとのこと。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:23

予防医学を知る! 検査キットの匠

今日の匠はフィロソフィードクターの川原健一さんでした。

クラミジアをはじめとする病気は早期発見が一番大事。

お医者様に行きづらいという方は、

家庭で簡単に検査ができる「検査キット」を利用してみましょう。

生活習慣病の検査もできますよ。

ご興味のある方は「ドクターホームズ」のホームページをご覧ください。

http://www.dr-homes.net/pc.php

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 10:51

今日のニッポンの匠は?

今日の「ニッポンの匠」は江戸刺繍職人の竹内功さんでした。

※竹内さんのHP

竹内さんの刺繍を実際にご覧になれる機会が5月あります。

5月12日から26日の2週間。

日本橋の三越本店4階きものサロンで行われます

「きものフェスタ」にて、実演販売されるということです。

現在新しい作品を続々制作中。

着物の刺繍に関するご相談も受けてくれるということですので、

ぜひ足を運んでみてください。

※竹内さんの作品です

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:03

久米繊維のTシャツプレゼント!!

本日、日本の匠で紹介しました「久米繊維」の社長久米信行さんより

リスナーの皆さんに

11000円の国産綿でシルクのような肌触り、超高級Tシャツ(紺色)を3名様に、

オーガニックコットン無農薬Tシャツ(本当のTシャツ色)を1名様にプレゼントします。

サイズはMです!

他にも自分だけのオリジナルTシャツを一枚から作っていただけます。

詳しくはこちら→「久米繊維」をクリックしてください

番組では11000円のTシャツを紹介しましたが、もちろんリーズナブルなものもたくさんあります。 久米繊維さんのTシャツはこちらでお買い求めいただけます!

(ショッピングサイトにリンクしています)

久米さんと邦丸です

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 10:36

電球職人

今日の匠

電球職人の浅田精造さん

浅田さんが作った電球をご覧ください

これは竹のフィラメント

綿で作ったものは東急ハンズで売っています。

この電球を通してエジソンの偉大さを感じてください

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 10:38

本日の匠!書家 田中逸齋先生

本日ご紹介した田中逸齋先生に

「樹」を書いていただきました。

書道教室も開かれているそうです。

ホームページをご紹介します

田中逸齋←こちらをクリックしてください。

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 11:10

日本の匠「匠が作った北条米」プレゼント

今日の日本の匠は、米作りの匠:根本善仁門さんをお迎えしました。

米作りのプロたちが、3000年かけて作り上げた伝統の米、5キログラムを10名さまにプレゼントします。

ご応募は

〒105-8002

文化放送 くにまるワイドごぜんさま~

「匠が作った北条米プレゼント」の係まで

邦丸黄門さまに行ってほしい温泉(プレゼントしてほしい温泉)を書いてご応募ください。

住所、電話番号をお忘れなく。

また、プレゼントとは別に、根本さんのお米が食べてみたいと言う方は

有限会社根本農場にお電話いただければ購入できます。

根本農場ライスセンター:029-864-3103

投稿者 ごぜんさまスタッフ : 10:21