« 2013年05月 | メイン | 2013年07月 »

2013年06月25日

石井徹也の落語きいたまま2013年4月号

続けての更新です!

今回は石井徹也さんによる私的落語レビュー「らくご聴いたまま」の2013年4月号をお送りします。今回は「レポート(時評)」を離れた落語創造論をも含んだ内容です。稀代の落語”道落者”石井徹也さんによります、疾風怒濤の寄席レビューをお楽しみください。

------------------------------------------------------

◆4月1日 新宿末廣亭昼席

川柳(交互出演)『ガーコン』//~仲間入り~//きく姫(交互出演)『動物園』/にゃん子金魚/白鳥『シンデレラ』/小満ん『長屋の花見(上)』/仙三郎社中/雲助『幾代餅』

★小満ん師匠『長屋の花見』

小満ん師では比較的珍しい演目。全く押さずに、如何にも大家らしい大家に率いられた長屋連中の悲惨な花見が洒脱に展開する。長屋連中が嫌々、お茶気を口にする辺りの苦衷の表情が妙に愉しい。

★雲助師匠『幾代餅』

清蔵が「三月、三月」と呟く辺り、虚ろな表情の可笑しさは確かに白酒師の原型で、真に的確かつ、落語としてスタンダードに面白い『幾代餅』。幾代が松の位でも、女郎なのが雲助師ならでは。

◆4月1日 池袋演芸場夜席

三寿『浮世床・夢』/ロケット団/市馬『りん廻し』//~仲入り~//菊之丞『幇間腹』/花緑『権助提燈』/正楽/小里ん『試し酒』

★小里ん師匠『試し酒』

当代一流の『試し酒』である事は不変。今夜は盃を重ねながら、権助が折々見せる表情、声音に「酒好き」の心情が楽しく溢れていた。

※相手の旦那が最後、権助に質問する際、目白の師匠は如何にも酒好きから来る好奇心満々の表情をしていたのを思い出した。

★花緑師匠『権助提燈』

妾や本妻の感じが家元っぽいというか、妾など稍作り過ぎで「女の苦手な演者の演じ方」になっている。家元と違い、色気は出てるんだから(二人とも奥に男のいそうな女)、あんなに作らなくても良いのでは。旦那は若いけど、コキュっぽいのは持ち味。権助はまあ、あのくらい作らないと柄が違うから仕方ないか。

★市馬師匠『りん廻し』

八っつぁんのリアクションで時々、語尾の下がるのは気になったが、全体的には結構な出来でおおらかに愉しい。

★菊之丞師匠『幇間腹』

時間があったのか、若旦那が鍼に凝り始める件は短かったけれど、いつもより一八が女将とやりとりする辺りが丁寧で、面白さは安定している。

※この噺、幇間と若旦那だけでなく、旦那と奉公人、上司と部下でも出来る噺だね。鼻の圓遊師が演ったという『華族の医者』なんかも復活出来るんじゃないだろうか。

◆4月2日 デリバリー談春(浅草公会堂)

談春『花見の仇討』//~仲入り~//談春『お若伊之助』

★談春師匠『花見の仇討』

テンションが巧く上がらず、無駄なリアクションが多いのでリズムも無い平板な出来。特に落語だとカットバックのリアクションが良くない。神田の伯父さんと敵討に遭遇してからの侍だけはテンションが高いが、全員が、あのくらいのテンションでないと。酔っ払っている侍・近藤の使い方にひと工夫あっても良いのではあるまいか。

★談春師匠『お若伊之助』

久し振りに談春師の「面白い落語」を聞いた。伊之助の前で二度目に初五郎が言い立てるセリフは正しく落語の立て弁で、巧がらず、速く愉しく、しかも初五郎の悔しさと伊之助への思いが籠っている。こうでなきゃ!目白五十代、家元四十代の快弁に近いセリフを久し振りに聞けて嬉しい。噺の構成も成城ホール初演から二転三転して、「どうもあの桜がおかしい」という初五郎のセリフをフックに、伊之助の恋心でなく、初五郎の思いが貫く、面白く後味の良い怪異譚になった。聞き終えた今も気分がウキウキしている。言えば、最後、初五郎と一角の会話で終わらせたい気持ちは分かるけれど、伊之助が「狸と狸の双子の亡骸を桜に」といった所を初五郎が納得して受けて「因果塚の由来」で終えても良くはあるまいか。

◆4月3日 新宿末廣亭昼席

木久扇『漫談』(交互出演)//~仲間入り~//きく麿(交互出演)『九州弁金名竹改』/にゃん子金魚/正雀『鴻池の犬』/小満ん『間抜け泥』/仙三郎社中/雲助『お見立て』

★小満ん師匠『間抜け泥』

アッサリしているようで徐々に笑いが大きくなり、サゲの言い方も洒落たものである。

★雲助師匠『お見立て』

『幾代餅』同様、寄席の主任らしい、スタンダードで暢気な可笑しさを堪能出来た。杢兵衛大尽の泣き声はいつものフクロウみたいでなく、ハトみたいだけれど変わらず可笑しい。

★きく麿師匠『九州弁金明竹』

『金明竹』ではなく、「香典のお返し」の言伝てなんだけれど、変らず可笑しい。どうして、この自分流にちゃんと工夫されたネタと明るい高座ぶりと全体の面白さで、NHK新人落語コンクールの最優秀賞が獲れなかったのか、いまだに不思議でならない。コンクールに有りがちな「古典落語権威主義&新作改作蔑視」の弊害かな。

◆4月3日 池袋演芸場夜席

源平『居酒屋』/三寿『お見立て』/ロケット団/市馬『高砂や』//~仲入り~//菊之丞『元犬』/一之輔(花緑代演)『加賀の千代』/正楽/小里ん『おせつ徳三郎』

★三寿師匠『お見立て』

妙にシンナリした調子だけど、初めて聞く可笑しい所が幾つかあった。

★市馬師匠『高砂や』

熊さんが困り始めてから、伊勢屋の者が責める調子になるのは変じゃないかな。他は普通に愉しいんだけど。

★菊之丞師匠『元犬』

菊之丞師では珍しい演目。非常に丁寧に、各役をキッチリ演じ分けて面白かった。後の一之輔師を意識したのかなァ?

★小里ん師匠『おせつ徳三郎』

40分強。小里ん師から通しで聞いたのは初めて(ネタ出しじゃない主任で『おせつ』の遠しを聞いたの自体が初めて)。久し振りなのか、少し言い澱む件もあったけれど(この五年程、『花見小僧』も聞いた記憶がない)、目白型をコンパクトに。『花見小僧』からサラッと巧く繋げて『刀屋』に入ったのも印象的。『花見小僧』は軽めなのが良く、定吉の無理の無い可愛さが印象に残る。『刀屋』の亭主の良い意味で世慣れた雰囲気は如何にも小里ん師らしい良さで当然といえば当然だが、徳三郎に若さと二枚目らしさがあって良いのには感心した。この徳三郎は馬鹿じゃない。好青年が逆上してるだけ。おせつもちゃんと可憐で(二ツ目時代に若い女を物凄く苦手にしてたのが嘘みたい)、大店のお嬢様になっている。サゲは、おせつの「徳や、お飲み」があって、駆け付けた親旦那が橋の上から筏の上にいる二人を見て、「これも御祖師様のお陰。お材木で助かった」とサゲる。親旦那が許したので自然とハッピーエンドになる。

◆4月4日 新宿末廣亭昼席

川柳『歌で綴る太平洋戦史』(交互出演)//~仲間入り~//きく姫(交互出演)『医者小噺』/にゃん子金魚/馬楽(昼夜替り)『元帳』/小満ん『間抜け泥』/仙三郎社中/雲助『品川心中(上)』

★雲助師匠『品川心中(上)』

序盤の顔を袖で隠したお染の騙りの可笑しさは『仕返し』を意識したものかな。声は大きいが、圓生師みたいにメリハリを強く付けている訳ではないのに、何となく白木屋の座敷や親分の家の間取りが浮かぶ所が雲助師らしい。キャラクターでは金蔵の間抜けと妓夫のドライさ(良いチョイ役)が好対照。親分の家の騒動はやはりマンガで愉しい。

★川柳師匠『歌で綴る太平洋戦史』

震災以降かな、噺が横道にそれたり、戦争後期の敗色濃厚の噺、短調曲の噺になるとどうもテンションが下がり、戻すのに苦労するようになってきてる。

◆4月4日 池袋演芸場夜席

さん福『普段の袴』/紋之助/市馬『南瓜屋』/三寿『浮世床・講釈本~夢』/ロケット団/花緑『初天神・団子』//~仲入り~//源平『代書屋』/馬石(菊之丞代演)『時そば』/正楽/小里ん『お茶汲み』

★馬石師匠『時そば』

こんなに、極~く普通に喋ってる最初の男と、最初のそば屋の遣り取りが面白く、二番目の悲惨なそば屋と二番目の男の遣り取りが更に増して面白い『時そば』は珍しい。全てに「腹」「了見」が実に見事な現れ方をしてるからなんだな。

★小里ん師匠『お茶汲み』

若い連中の廓での馬鹿噺から民さんの美味しい体験にスーッと運んで、「二度と行くかい、捻りっ放しだ」と聞いた二人目が同じ安大黒の小紫(手古鶴ではない)に上ってサゲまで、トントントントンと運んで行く間、特に大きく受けさせない代わり、廓遊びの馬鹿馬鹿しい愉しさ・雰囲気が噺の背景に終始あるって演じ方は珍しい。最初の別の若い奴の振られ噺と裏表になっている感じで、噺の流れに全然、回りっくどさを感じない。「雨の夜の品定め」の落語版かな。

※小三治師が五年程前の十月中席上野夜主任で聞かせてくれた無類に面白かった『お茶汲み』は、面白い印象だけで、細部がどうなっていたのか、どうも思い出せない。

★三寿師匠『浮世床・講釈本~夢』

シンプルに定番通り演じているのが、落語って良く出来てるもんだと改めて感心。故・志ん好師みたいな雰囲気があって面白かった。

◆4月5日 新宿末廣亭昼席

木久扇『漫談』(交互出演)//~仲間入り~//きく姫(交互出演)『医者小噺』/にゃん子金魚/藤兵衛(正雀代演)『半分垢』/小満ん『馬のす』/仙三郎社中/雲助『子は鎹』

★雲助師匠『子は鎹』

唸った。過去に聞いた全ての『子は鎹』の中で一番優れているかもしれない。熊さんが隣のおばさんに声を掛ける件から物凄く普通の会話で、番頭さん相手に恥ずかしそうに話す様子が良い。亀との会話は照れと嬉しさの相まった名品で親子共に良いったらない。亀がませた口をきいても丸で嫌らしさがないため、微笑みながら親子の会話を立ち聞く雰囲気になる。『落語』だなァ。独楽の傷の最後に亀が泣くとキューンとするが、そこから「迎えに行くから」と話した熊さんが、スッと視線を下手にずらして「そうだ、おめえは鰻が」と話した巧さ。鰻屋が見えて思い付いた事が分かる。亀が戻ると、母親は声をあらげたりしないで終始静かに亀を取り押さえる。「お前をぶつよ」という程度で「頭を叩く」なんて威かさない。この後の亀と母親の会話がまた笑いを失わずに良い。母親が前に出る面白さ。鰻屋では熊さんが亀に鰻を嬉しそうに食べさせる件があって母親がやってくる。芝居臭さやわざとらしさ皆無で、無駄なセリフや嫌なくすぐりがない。柔らかく話し終えるとサッと立ち上がって楽屋へ消えるまで無類。

※別に馬石師や龍玉師の活動に文句をつけるつもりはないのだけれど、1982年頃に雲助師が『雲助稽古会』で『真景累ケ淵』の連続口演を始めた頃、圓生師・彦六師は既に亡く、高座を聞いていたり、音源があったりしたにはちがいなかろうが、稽古を受ける訳にも行かず、圓朝全集だけを頼りに手探りで作られたのではなかったろうか。私が初めて聞いた『雲助稽古会』が82年7月で『深見新五郎』と『子は鎹』の二本立てだった(錦糸町の金星会館ではなかったかと思う)。当時の同世代の噺家さんで、圓朝物を勉強会で連続口演しようという噺家さんは他にいなかった(先輩世代では春風亭扇枝師が『塩原多助』を続けて演じられていたが、同世代以下では85年4月の池袋演芸場の主任で林家正雀師が『古累』を二日、以降、『累ケ淵』を連続口演しているくらいか)。雲助師はその以前、二ツ目時代には「既に古今亭の主要な演目は演じていた」と後に伺った(この蓄積があってこその雲助師で、それ抜きで人情噺ばかり演っていると落語の出来ない噺家さんになりかねない)。その『累ケ淵』は84年2月から圓朝座へ引き継がれて、84年2月の『お累の婚礼』から『聖天山』まで。続いて『名人長二』を五回で演じた後(83年8月の東横落語会圓朝祭で圓窓師匠から発端の『傷つきの仏壇』(当時はこういう題名だった)だけは聞いている)、『緑林門松竹』『敵討札所霊験』へと5年間20回の圓朝座での口演続いた。圓朝全集を一言一句変えずに演じるスタイルで(従って一席一席が物凄く長かった)、かなり演出しなおしていた圓生師や彦六師の高座とは印象が違った。また、85年4月から『お富與三郎』の連続口演が「民族芸能の会」で始まっている。こちらは隔月口演だったような記憶がある。『双蝶々』は85年4月の「文芸坐金洋落語会」で吐いたのが私は初めてである。その頃から今に至るまで、練り直され、培われた圓朝物・人情噺が馬石師や龍玉師に伝わっている訳だけれども、「手探りで作った雲助師」と「雲助テキストのある状態」では難易度が違うし、またオリジナリティには格段の相違が出る。馬石師や龍玉師が雲助師の世界を真に継承されるならば、岩波書店版圓朝全集の刊行が始まった現在、圓朝全集や百花圓の速記にある長編人情噺の中から、近年全く演者の無い作品を高座へと起こす過程もそろそろ必要なのではないだろうか。因みに『敵討札所霊験』は鈴々舎馬桜師が過去の圓朝座で全段演じている。途中からはただひたすら、人を殺してゆく旅の続く無常な噺である。『白子屋政談』も春錦亭柳桜師が『百花園』に残した速記から馬桜師が全段演じた筈である。穴としては、初代談洲楼燕枝師の残した長編人情噺が『島鴴沖白浪』以外、殆ど近年では口演されていない事だろう。宇野信夫氏の『巷談宵宮雨』の原作となった『怪談嬉野森』なども、少なくとも発端部分は面白い。

★小満ん師匠『馬のす』

これも過去に聞いた『馬のす』の最高峰。マクラのビカソの絵の小噺も小満ん師だとこんなに洒落た話になるのかと驚く。本題に入ってからの尺は、持ち時間の関係もあって短いけれど、いつもより少し張った調子でテグス調べから馬の尾抜き、友達の登場と隙が全くない。「枝豆が弁当になるか」が夫婦像の分かセリフで愉しい。友達が呑み出してから(酒は冷や)、想定外の肴として枝豆が出てくるのも自然。友達の話もごく普通の世間話で、「電車混むね」的な黒門町フレーズは無い。枝豆を食べる仕科や呑む仕科も、巧さを目立たせる訳ではなく、実にテキパキと運んで行く。今日の小満ん師の高座を聞いていると、近年のこの噺は誰が演じても、枝豆の食べ方、酒の呑み方、「電車混むね」など黒門町の仕事、フレーズをまんま演じるための噺になり(黒門町の仕事やフレーズの再現が噺の内容・演出に先んじてしまっていた訳だ)、本質の把握に乏しい演目となっていたように思えてならない。寧ろ、小満ん師の高座からは友達が呑んでいる間、セリフは殆ど挟まないのに、焦れてる亭主の姿がジワジワと感じられて面白い。これが本道だろう。目白の師匠の『一人酒盛』に近い面白さだ。サゲまで寸分の無駄なくサゲでドッと受けた神品。黒門町より三代目圓馬師の『馬のす』に近いかも。

★藤兵衛師匠『半分垢』

小満ん師の神品と仙三郎社中の無駄のないヒザが雲助師の名演を生んだのは寄席ならではの良さだが、その源は藤兵衛師の『半分垢』にある。高座に喋り掛けるお客が最前列にいる所に(受け答えする演者も演者)デカイ声で高座に声を掛けるは携帯鳴らすはのオジサングループが入ってきて「オヤオヤ」って状態に上り、相撲のマクラで笑わせて『半分垢』を凡そ無駄なく、かみさん・関取り・町内の二人とキッチリ演じわけ、ちゃんと受けながら客席を引き付けた。大感心。

◆4月5日 池袋演芸場夜席

さん福『五目講釈』/紋之助/源平『歴代会長伝~九官鳥~猫と金魚』/三寿『浮世床・講釈本~夢』/ロケット団/市馬『道灌』//~仲入り~//菊之丞『鍋草履』/一之助(花緑代演)『眼鏡泥』/正楽/小里ん『居残り佐平次』

★小里ん師匠『居残り佐平次』

35分弱と稍刈込み乍ら演じた印象。特に居残りが居直る(調子はあくまでも軽い)までが短い。佐平次のキャラクターや部分部分の面白さは変わらないけれど、刈込み乍らのためか、この噺では珍しく言い澱みや言葉違えが多く、全体のリズムが一寸物足りなかったのは残念。あと5分強欲しいかな。

★市馬師匠『道灌』

近年の市馬師ではかなり珍しい演目。目白とは違う工夫もあり、それが面白い件もあれば、八五郎の了見としては些か表現の平坦なとこもある。

★菊之丞師匠『鍋草履』

菊之丞師で聞くのは二度目かな。歌丸師⇒歌春師とほぼ同じ流れで寄席ネタとして固めて来ている。掛け声のマクラを長く振ってたから最初は『たが屋』かと思った。芝居の芸中には触れない噺だから、この噺だけのマクラって難しいのかも。先代馬の助師はどんなマクラを振ってたのだろう?

◆4月6日 第四回柳家小満ん在庫棚卸し(橘家)

小満ん『藪医者』/小満ん『今戸焼』//~仲入り~//小満ん『宿屋の仇討』

★小満ん師匠『藪医者』

『無筆の医者』でなく、按摩上がりの医者の前身を知る友達がからかいに来る件から入る。このからかい方は『かつぎ屋』の友達的でもっと馬鹿馬鹿しいのが魅力。

★小満ん師匠『今戸焼』

終盤登場する、芝居帰りの町内のかみさんたちが井戸端会議的に発する好き勝手な口の利き方に、近年でいえば、「おばさんの団体」の凄さを感じさせるのが何とも可笑しい。これに対するに、帰宅してからズーッと続く亭主のボヤキの方は妙に共感出来ちゃって可笑しい。この男女の好対照が実に面白い。こんなに面白い噺だったっけ?

★小満ん師匠『宿屋の仇討』

シンプルな演出で捨衣などは出てこない。侍の設定が近州藩士萬事世話九郎で、嘘をついた名前が川越藩士小柳彦九郎だから、稲荷町型に雰囲気としては近いかな。宴会や相撲の場面に関しては軽めの騒ぎで、余り江戸っ子ぶりを強調せず、寧ろ、侍を怖がる小心ぶりに江戸っ子本来の素がある。展開としては色事話になってからが中心。「俺が襟をかきあわせている所へ」と、源兵衛の話に奥方の寝乱れ姿が仕科入りで加味される辺りの色気は小満ん師独特。大五郎を斬る辺りはかなりシリアスに運ぶ(この件は一寸人情噺っぽい)。最後、三人組が廊下の柱に縛り付けられているってのは、小三治師の「一人は宙吊りになってる」に近い。また、侍が直ぐに「あれは嘘だ」と白状するのも、つまりは「おぬしか、鶏を捉えて尻から生き血を吸う」と伊八に語る冒頭から、女敵討が実は洒落人・萬事世話九郎の調伏だって事へ繋がるのである。

◆4月6日 新宿末廣亭昼席

朝馬(正雀代演)『蜘蛛駕籠』/南喬(小満ん代演)『初天神・告げ口~団子』/仙三郎/雲助『妾馬』

★雲助師匠『妾馬』

冒頭からやや調子が高く始まり、それでいて終始、細部にも目配りの行き届いた高座。主任十日あれば一度は雲助師が演じる程で、いわば手慣れた演目といえるけれど、今日はその雲助師の『妾馬』としても、レベルの高い高座だったと言えただろう。大家との遣り取りから八五郎のトッポイくらいのキャラクターがふんだんに表現され、八五郎を取り巻く三大夫さんも殿様も終始、明るく品が良くて、噺を泣きに堕さない、志ん生師・先代馬生師の作った面白い『妾馬』を見事に継承した「愉しく落語らしい」佳品である。勿論、品が良いからといって「中棒」や「珍古」を外すようなトンチキはなし。それもちゃんと入ってる辺りが雲助師の良さであり、古今亭・金原亭の面目である。

◆4月6日 池袋演芸場夜席

仙三郎(紋之助代演)/源平『権助魚』/三寿『浮世床・講釈本~夢』/笑組「走れメロス」(ロケット団代演)/喜多八(市馬代演)『だくだく』//~仲入り~//さん福『短命』/菊之丞『天狗裁き』/正楽/小里ん『子別れ』

★小里ん師匠『子別れ』

「この噺を演る時は通しで演りたい」という言葉通りの「通し口演」。昔の池袋演芸場で聞いて以来の主任通しである。『強飯の女郎買い』は短めであるが、十八番の廓噺で軽く愉しい。妓夫がまた如何にも妓夫らしいのが利いている。『子別れ』は目白の師匠に則った演出。「隠亡がさ」の呟きは目白の絶妙にはまだ届かず。かみさんのお徳が硬めなのは女郎・お勝との対比で感じるのかな。亀はこの場では出さない。『子は鎹』が一番手が入っている。亀が熊さんとの会話では額の傷の件でも全く泣かず、ニコニコしてるのが印象的。熊さんが亀を迎えて笑う顔が良い。お徳が怒り出す様子に、最初は一寸ふてくされかけてからやがて不安になり、玄能を出されて泣きだすという亀の変化に、短い尺の中での無理がない。鰻屋には番頭さんが付いてきて、仲人的に話をすすめる。お徳は硬さが取れて、熊さんは番頭さん任せで矢鱈と頭を下げたりしないのは職人気質の無口を感じる。サゲは「ここは鰻屋、また割かれるといけない」という小里ん師考案のもの。45分弱の早さで、以前より少し短い(家元の通し音源とほぼ同じ尺かな)。全体に柳家らしい軽さがある。もう10分くらいあって『強飯』と『子別れ』をタップリ目に聞きたいというわ聞き手側の欲を感じる。

★喜多八師匠『だくだく』

泥棒の登場から後が馬鹿に可笑しい。泥棒の唖然とした表情や手付きが自然で面白いのだ。

★菊之丞師匠『天狗裁き』

こんなにさん喬師色が濃かったかな?但し、さん喬師より口調がキツいので、長屋の喧嘩にしては雰囲気が妙にシリアス。大家が偉く年より臭い。芝居掛かりでセリフを言ったりする大家も初めて聞いた。

★笑組先生『走れメロス』

文芸ネタシリーズの一つ。このシリーズの方がそれまでの演目より、ボケと突っ込みの立場が明確になり、また「体を使う」という漫才らしい特色も発揮出来ていると私は思う。内容的にも、取り敢えず、戦後の義務教育ほを受けていれば知っていて当たり前の作品で、しかもそんなに詳細までは知らない作品を題材にしているのは強みだろう。米朝師の噺みたいなもので「笑いに一寸、知的情報の要素を加えながらボケる」のは面白い。

◆4月7日 新宿末廣亭昼席

きく姫(交互出演)『漫談』/にゃん子金魚/白鳥『牛丼晴舞台』/小はん(小満ん代演)『煮賣屋』/仙三郎社中/雲助『抜け雀』

★雲助師匠『抜け雀』

昨年の古金亭での口演は袖から覗いただけなので、初めて雲助師の『抜け雀』を前から聞けた。基本的な人物像は先代馬生師風だが、亭主が馬生師ほど変な奴ではなく、妙に愛嬌のあるのは寧ろ志ん生師っぽくて面白い。かみさんは馬生師ほどダルに可笑しいのではなく、口喧しく可笑しい。絵師親子が横柄なのは志ん生師⇒先代馬生師⇒と伝わった面白さで、そこに独自のマンが的なギャグが入る。段の抜けた階段の駈け上がり、「台所に火を点けられるといけない」「お顔がじゃなくて言うことが」「骨を抜いて干乾しにして烏の餌にしろ」「今いる客なんか放り出せ!」など、講釈種の硬さをおやかして落語にする古今亭・金原亭の本道。雀の上から籠を描くのは小満ん師同様だが、先代馬生師はどうだったかな?老絵師が他に誰もいない部屋で籠を描くのは納得。マクラで「駕籠掻き、雲助と嫌がられたもので」を言わないのは仕方ない(笑)。一朝師のスタンダードに配するに小満ん師の洒脱、雲助師の本道と三幅対なり。

◆4月7日 池袋演芸場夜席

仙三郎社中(紋之助代演)/源平『松山鏡』/三寿『千早振る』/ロケット団/市馬『蟇の油』//~仲入り~//文雀(菊之丞昼夜替り)『萬病圓』/花緑『蜘蛛駕籠』/正楽/小里ん『木乃伊取り』

★小里ん師匠『木乃伊取り』

番頭と頭の件を簡潔に済ませたのは良いけれど、雰囲気が出来上がらないうちに清蔵が角海老の座敷で番頭や頭相手に喧嘩腰になり過ぎた。清蔵が若旦那相手に話す口調がベースだから喧嘩腰になると廓噺の洒脱さから逸れてしまう。25人と小人数の客席が引いてしまったらしく、客席の硬さが元に戻らなかった。角海老の表で妓夫が出てくる具合など、ピタリと鮮やかに描かれているだけに、圓生師の嫌らしさはない半面、妙にマジになり過ぎた前半の清蔵が惜しまれる。廓噺の中でも昔から演じている演目の割に出来がイマイチ定まらない印象がある。

※清蔵ってのはつまり、源平師匠みたいな感じなんじゃないかなァ。

★源平師匠『松山鏡』

およそ受けようなんて欲っ気のない高座で、庄助もかみさんも尼さんも至って真面目な所が如何にも田舎の噺で面白い。『猫と金魚』とは全く噺のタイプは違うけれど、どちらもニンにある噺の強さだなァ。

※源平師の『猫と金魚』は圓蔵師型だけど雰囲気は初代権太楼師に近い。

★三寿師匠『千早振る』

『浮世床』同様、習った通りにキッチリ演じ続けてきた強みというか、無駄が無くて、八五郎と先生がその了見で会話してるから、噺の面白さがストレートに出る。目白の師匠の教え通り、「これ、さっきの噺ですか?」や「良~く調べたら千早の本名だった」でちゃんと客席が受けてたのが証拠。「落語って良く出来てるなァ」「落語は年期だ」と感じさせられた高座。おそらくは扇橋師か扇橋師から教わった人経由の噺で、ちゃんと扇橋師の『千早振る』の味わいが残ってるのも嬉しい。

★花緑師匠『蜘蛛駕籠』

酔っ払い抜き。駕籠屋二人が労働者の声が出ないのは痛い。客二人の乗り込んだ駕籠を担ぐのに、後棒が棒を全く突かずに、轅(担ぎ棒)にぶら下がって、そのまんま歩いたり走ったりする、という仕科は初めてみたが、これには驚いた。あれじゃ先棒はバランスが取れなくて大変だろう。一体、誰に教わったんだろう?

◆4月8日 新宿末廣亭昼席

きく麿(交互出演)『九州弁のお使い』(正式題名不詳)/遊平かほり(にゃん子金魚代演)/正雀『御印文~開帳の雪隠』/小満ん『間抜け泥』/仙三郎社中/雲助『禁酒番屋』

★雲助師匠『禁酒番屋』

目白型。酒のマクラを振りまくったから本題はコンパクト。昼席らしく明朗で分かりやすい高座だけれど、侍の酒好きらしい表情、各種徳利の扱い、酒屋の使いにくいたちのキャラクターの違いなど細部は丁寧で、だからこそ、一層分かりやすい。

◆4月8日 第47回人形町らくだ亭(日本橋劇場)

半輔『間抜け泥』/談修『身投げ屋』/小柳枝師匠『蒟蒻問答』//~仲入り~//小満ん『鶴満寺』/志ん輔『お若伊之助』

★志ん輔師匠『お若伊之助』

重くならず、トントン進めて面白かった。志ん輔師自身は「嫌いな噺」なのだそうだけれど、頭が右往左往する可笑しさが繰返しのかったるさにならず、伊之助に対する頭の情にもズレはない。伊之助がまた見事に嫌な所の無い男である。長尾一角が一寸町人っぽいかな。狸の伊之助の出現を逢魔が時でなく、夜中にしたのは一角の目に触れさせないためか。

★小満ん師匠『鶴満寺』

絶妙無類。マクラで与謝野晶子の歌が出てこなくなり、そこで一寸開き直った感じになったのが本題の噺を一層軽妙酒脱なものにした感がある。一八たち一行はあくまでも脇でシテは権助。その権助が金に弱く酒に弱い人間的な面白さは他に類を見ないだろう。桜の根元に酔い潰れて眠る様子は西行でもあり、『関の扉』の大伴黒主をも思わせる(四代目小さん師が『小町桜』と題していた酒脱さが初めて分かった)。ならばこそ、最後にお住持が苦笑しながら権助に話しかけるのだ。その、お住持が「それは百人一首だ」と話し掛けた良さはまた、目白の師匠の『猫の災難』をも彷彿とさせてくれた。

★小柳枝師匠『蒟蒻問答』

20分あるか無いかくらいの尺なのに、分かりにくい点を省いた面白さで、六兵衛は六兵衛であり、択善は択善であり、八五郎、寺男も過不足なく描かれて十分に愉しい。「寺男を権助扱いして」がまた活きている。小柳枝師の巧さ、面白さと共に同時にこの短い尺の『蒟蒻問答』を作った先々代柳橋師匠の偉さに改めて感心した。「この尺でなきゃ寄席本意の時代には売れない」のである。

※安藤鶴夫氏が書いているように、第二次落語研究会で黒門町が『富休』を繰り返した末に演じた『富久』が「25分くらいの短い尺だった」というのは、つまり「寄席の『富久』」だったんじゃないだろうか。黒門町の「お客様が我慢出来るのは24~5分までですよ」や目白の師匠の「落語といえるのは30分までだな」と同意ではあるまいか?その要素は芸術協会には連綿と活きているけれど、黒門町や目白の師匠から、私の知る落語協会の師匠方だと僅かに扇橋師に継承されていたのかもしれない。扇橋師が『富久』や『心眼』を極く短く寄席の主任で演じていたのはそういう事の継承だったのかも。逆の例で挙げては何だが、若い頃の圓生師が売れなかった理由の一つは「短くて面白い筋物」が作れなかった事も一因なのかもしれない。無闇矢鱈と時間の掛かる噺ばかり若いうちから持っていた圓生師が50代まで売れなかったのも仕方ないのだ。第四次・第五次の落語研究会や東横落語会をはじめとするホール落語全盛期に間に合ったのは圓生師の運だろう。圓生師はどんな演目でも平均点を取る人だったけれど、「噺を細部まで全て丁寧に演じた」からといって、「必ず面白くなるものとは限らない」のが落語である。聞き手として、どうしても私が「落語研究家」になれないのは、「細部まで丁寧に演じた噺」よりも「その演者らしさが出ている噺」の方が面白いと感じるせいかもしれない。

◆4月9日 新宿末廣亭昼席

木久扇『明るい選挙』(交互出演)//~仲間入り//~きく麿(交互出演)『師弟教室』(正式題名不詳)/紫文/正雀『大師の杵』/小満ん『あちたりこちたり』/仙三郎社中/雲助『宿屋の富』

★雲助師匠『宿屋の富』

二番富の男の件はやや派手目乍ら、宿亭主と客の序盤の遣り取りは目白系のような感じで、ジンワリと面白い。宿屋亭主の「何でも受け入れる性質」が展開の源。その代わり、客が富に当たったと周章てる辺り、懐を探す仕科は派手に大きく可笑しい。

★きく麿師匠『師弟教室』

『浪曲社長』の学校版みたいな展開。歌や芝居でないと言葉を発せない小学生の設定は可笑しく歌も悪くない。歌舞伎調の親父と宝塚男役調の母親がちゃんと歌舞伎や男役らしく聞こえないのは残念。発想は馬鹿馬鹿しくとも、演じる元がデタラメでは通じない。

◆4月9日 池袋演芸場夜席

さん福『提燈屋』/ロケット団/源平『愛宕山(下)』/三寿『浮世床・講釈本~夢』/紋之助/市馬『のめる』//~仲入り~//菊之丞『紙入れ』/花緑『野晒し(上)』/正楽/小里ん『山崎屋』

★小里ん師匠『山崎屋』

30分強の短い尺乍ら、嫌なとこがなくて軽快に面白い。頭が一番の出来だけれど(今夜は切手と目録の両方を取る演出)、子供に甘い親旦那が終始良いのも魅力。この親旦那はさほど強欲なケチには見えない。番頭の手堅さ、若旦那の暢気さと揃う。花魁に色気が出てきたのは嬉しい。

※言葉が順番通りに入っているためか、とちったり、言い澱みがあると取り返しに手間の掛かるのは目白直系らしい課題かな。

★源平師匠『愛宕山(下)』

試みの坂までカット。旦那が的に投げ入れるというよりは、小判を谷にばらまきに来た演出(簡略して詰めたとも言えるが)、という『煙草の火』的な設定は一興。この方がより金持ちらしい豪快な遊びになる。「貴方は狼を信じますか?なんて言ってるとガブッと来る」には笑った。最初、七枚拾って、以後ちゃんと二十枚拾って「三枚足りない」など細部も意外といっては失礼だが、実に丁寧。

★市馬師匠『のめる』

一本歯の下駄から丁寧に演じて隠居相手、友達同士の会話にも何の間断もなく、終始人物が出て面白かった。佳作佳作。

★花緑師匠『野晒し(上)』

馬の皮の説明などなく(後半演じる時間はない出番だから当然だけれど)、ひたすら八五郎のパァパァした能天気さと釣人たちの被る迷惑が面白く、花緑師の『野晒し』でこんなに面白かったのは初めて。『二階素見』もそうだが、「入り込む人」が似合う。土手の上から釣人に叫ぶ声が小さいのは惜しい。

◆4月10日 新宿末廣亭昼席

川柳『ガーコン』(交互出演)//~仲間入り//~きく麿(交互出演)『ダイエット部』(正式題名不詳)/紫文/正雀『豊竹屋』/小満ん『悋気の火の玉』/仙三郎社中/雲助『お見立て』

★雲助師匠『お見立て』

楽日に相応しく、派手というよりは、声を深く、細部まで丁寧に演じられた『お見立て』。その中で喜瀬川の「行っといで」の軽くて薄情な所がたまんなく良い。杢兵衛大尽の馬鹿惚れしてる可愛さ、喜助の困り方とキャラクターはキッチリ演じられ、寺に入ってからも線香や花の扱いの可笑しいこと。客席の爆笑がサゲに向かって大きくなったのも当然だろう。

★小満ん師匠『悋気の火の玉』

内儀さんの「フン」が可愛い感じでなく、サゲまで怒ってるリアルさを感じさせるのだが、他の演者にありがちな、受けようとする「フンッ」のような面はなく、あくまでも悋気の表情と声音だった。そこまでの運びも見事で、和尚に頼む辺りや二人で碁を始める件はダレ場になりがちなのに全く弛まず、端然としながら酒脱に面白かった。

◆4月10日 池袋演芸場夜席

麟太郎『転失気』さん福『短命』/笑組(ロケット団代演)「走れメロス」/源平『蟇の油』/三寿『浮世床・講釈本~夢』/紋之助/市馬『芋俵』//~仲入り~//菊之丞『鍋草履』

/花緑『粗忽長屋』/正楽/小里ん『笠碁』

★小里ん師匠『笠碁』

喧嘩の件で「待った」をした側の旦那がいつもより調子が強いので「珍しいな」と思ったが、それだけに美濃屋との性格の違いは明確になる。同時に、美濃屋が来ない寂しさに「人恋しくてダルになってる」面の落ち込み具合もより明確になるのは面白い(花緑師の『粗忽長屋』からの連想かな)。その他、無言で表情を活かす場面が増えた。

★花緑師匠『粗忽長屋』

マメでそそっかしい奴の方が非常に面白い。家元の『主観長屋』を目白的に発展させた感じがした新鮮さがある。暢気でそそっかしい方がそれに比べると一寸釣り合いが悪い。

★市馬師匠『芋俵』

こういう風に丁寧に演じると与太郎以上に泥棒二人が大馬鹿者だと分かって面白い。与太郎が俵の中でくしゃみをする件がこれだけ可笑しいのも他に類を見ない。

---------------------以上、上席-------------

◆4月11日 池袋演芸場昼席

歌春『鍋草履』//~仲間入り~//陽昇(交互出演)/圓馬『垂乳根』/寿輔『自殺狂』/喜楽喜乃/圓『殿様団子』

◆4月11日 ザ・きょんスズ~第一日(下北沢ザ・スズナリ)

喬太郎・小辰「一番太鼓腹~出囃子腹」/小辰『鈴ヶ森』喬太郎『按摩の炬燵』/正蔵『松山鏡』//~仲入り~//喬太郎『すみれ荘二〇一号』

★喬太郎師匠『按摩の炬燵』

米市が呑んで酔って行く過程は過去に聞いた中で最高の長さかも。噺の世界と現実の世界を時々行き来しながら,米市と番頭の友情、米市の喜怒哀楽が描かれる。さん喬師とは全く違う「現代人の情」の魅力が前面に出ていた高座。奥への遠慮が序盤の米市にはちゃんと示されるが、それも次第に消えて陽気で気を許した番頭さん相手の酒に、世間話になる所、米市の嬉しさが伝わる。番頭の「寒いな」良さは古今独歩だろうなァ。

★喬太郎師匠『すみれ荘二〇一号』

『東京ホテトル音頭』『大江戸ホテトル小唄』『東京イメクラ音頭』を唄いながら、好き勝手に語られるセリフに落語への愛情が溢れる。「三平、正蔵だからって嫌うのもう止めようよ」「気ィ使ってるの?」、「(嫁さんが」国分佐智子ってのは羨ましい」、「(嫁さんが)藤井彩子ってのは羨ましい」も可笑しいけど、「落語が好きな」「寄席育ち」の噺。「戯画、自虐化された可笑しさの中に共感しちゃう所がある」というのは柳家本道の平面感覚でもある。そして、『マイノリ』まで全くぶれない喬太郎落語の世界がある。

★正蔵師匠『松山鏡』

ギャグを一つ入れた分、少し抜けた所はあったが、面白くしようとしないで面白いのは小三治師が絶讚した時と変わらない。『孝行糖』や『味噌豆』にも言えるが根が落語である。『すみれ荘二〇一号』の中のセリフ、「形から入る!三遊亭?」(立川流もだけど)の真逆にある「天性で演じている落語」。

◆4月12日 池袋演芸場昼席

伸之介(紅代演)『真田小僧』/歌春『加賀の千代』//~仲間入り~//ナイツ(交互出演)/圓馬『干物箱』/寿輔『龍宮』/喜楽喜乃/圓『神奈川宿』

★圓馬師匠『干物箱』

風呂屋行きと巻頭巻軸の歌カット。善公が二階へ上ってからの「独り気違い」ぶりがテンポ良く面白かった。こういう速い喋りも出来るんだね。

★歌春師匠『加賀の千代』

甚兵衛さんが扇橋師的なボンヤリした人ではなく、『鮑熨斗』に近い、チャカチャカしたとこもあるのが面白い。

★圓師匠『神奈川宿』

二度目。若い衆のお見立てから朝這いへ、噺の繋がりが二段になっているのが演じ手の減った原因かな。

◆4月12日 雲助落語街道五十三次~発端~(日本橋劇場)

市助『垂乳根(上)』/雲助『三人旅・発端』/雲助『百川』//~仲入り~//雲助『明烏』

★雲助師匠『百川』

先に河岸の若い衆が四神劒を請け出す思案を「百川」の座敷でしている演出。生涯三度目の口演とのこと。そのせいか、各キャラクターはハッキリしているが、全体に人情噺的な語り口で稍重く、洒落っ気に乏しい。あと、百兵衛が馬鹿に年寄りに聞こえた。

★雲助師匠『三人旅・発端』

珍しい演目。無尽に当たった話から大門を締め切るとか油揚を五重塔の天辺からばら蒔くなどあって、所帯を二日で畳んだ熊も交えて旅に出る。これは江戸っ子三人の気軽さ・暢気さで実に愉しく、無尽に当たったと聞いて怒り出す親父の話がまた可笑しい。四代目小さん師の速記にかなり似ている。

★雲助師匠『明烏』

こちらは快調。親旦那の洒落っ気、源兵衛・太助の間抜けな小悪党ぶり、若旦那の硬マジな可笑しさと揃って愉しい。座敷で呑んでいる二人を時次郎が恨めしそうに見る表情・形と源兵衛が時次郎を起こす姿が先代馬生師匠にソックリだったのは非常に印象的かつ効果的。あと、後朝の場面で浦里があんなに可愛かったのは雲助師では初めて。いつもは「浦里もちゃんと女郎だなあ」と感心するのだけれど、今夜の浦里の可愛さには別の一興あり。

◆4月13日 ザ・きょんスズ第三日昼(ザ・スズナリ)

喬太郎・天どん「一番太鼓腹・腹鼓出囃子」/天どん『老後が心配』/喬太郎『そば清(鳴物入り)』/圓丈『前座サイボーグ』//~仲入り~//喬太郎『宮戸川』

★喬太郎師匠『そば清』

そばを手繰る件に鳴物を入れたので、「仕科を見せる場面」というよりは、落語らしいスラップスティックな可笑しさが先立つようになったのは面白い工夫。ラストでは「ウルトラQ」のテーマをえり師匠に入れて貰う。この終盤は演出はグロテスクに面白いけれど、怪奇ドラマなのか怪奇落語なのかが曖昧。

★喬太郎師匠『宮戸川』

亀たちがお花を背負って雷門から消える最初の情景をカット。正覚坊の亀が現れてからがズーッと近代演劇になるのが雲助師の世話物と比べて重苦しい。こんなに芝居にしなきゃいけない噺なのかな。亀が重ねてお花を慰む辺りから「あんな女は終り初物」の、流れ船頭らしいリアルな肉欲(それの伴う鬱な感じ)は共感出来るのだが。

◆4月13日 ザ・きょんスズ第三日夜(ザ・スズナリ)

喬太郎・風車「一番太鼓腹・腹鼓出囃子」/風車『もぐら泥』/喬太郎『唄入り井戸の茶碗』/昇太『唄入り力士の春』//~仲入り~//喬太郎『ハワイの雪』

★喬太郎師匠『唄入り井戸の茶碗』

落語研究会の五百回祈念落語会以来の演目。馬っ鹿馬鹿しさとマジが入り乱れる可笑しさ。「面白かった」という後に余韻を残さない演出はコメディ映画と似ている。

★喬太郎師匠『ハワイの雪』

一寸カットがあったかな。聞く度にもう少し、「涙」の部分を「情」に変えられないかなァと感じる。

★昇太師匠『唄入り力士の春』

鷹の爪君と両親のキャラクターの馬鹿馬鹿しさが今日はメル・ブルックス作品っぽい感じがした。

◆4月14日 ザ・きょんスズ第四日・楽日(ザ・スズナリ)

喬太郎「一番太鼓腹・腹鼓出囃子」/喬太郎『鸚鵡の徳利~噺家物真似入り~』/千葉雅子『垂乳根』/はだか//~仲入り~//喬太郎『マイノリ』

★喬太郎師匠『鸚鵡の徳利~噺家物真似入り~』

雲助師匠・さん喬師匠・圓丈師匠・馬風師匠の物真似入り。御本人の高座以上に馬風師匠の御辞儀が目白の師匠に似てるのが分かる。

★喬太郎師匠『マイノリ』(千葉雅子作)

二年ぶりに聞く演目。初演から時間経過して、部分的に変わった件もあるみたい。確か、30年間に渡る話じゃなかったかな。今回は25年間の話になっているし、初演の頃は「西武秩父」じゃなかったと記憶しているのだが、違ったかな。喬太郎師匠の演目では兎に角、私の一番好きな噺なので、ひたすら噺の世界に浸ってしまう。主人公二人に全く違和感がなく、等身大の世代感覚の魅力がある。演劇的なんだけれど語りの芸になっている。セリフを全く言わない「マスター」の存在が大きいのを感じる。観客という第三者に騙りかける、という意味で落語なのである。『ラブ・レターズ』的な悲劇でない終わり方にした千葉さんの台本にも再度感服。

※千葉雅子さんの『垂乳根』を聞いてると、御稽古をつけた喬太郎師は勿論だけれど、喬太郎師に御稽古をつけたという小里ん師の雰囲気までヒョイと顔を覗かせるのに驚く。「伝承」って凄いね。八百屋を相手にしてる件などが特に小里ん師の感じである。八五郎の妄想の中で語られる嫁さんが年増っぽいのも一興。

◆4月14日 伊藤園Presents東横落語会第一回(ヒカリエ)

志ん吉『熊の皮』/談春『粗忽の使者』/三三『不孝者』//~仲入り~//市馬『花見の仇討』

★市馬師匠『花見の仇討』

市馬師では随分久しぶりに聞いた演目だと思うけれど、違ったかな。「一服したいから金さん、煙草の火を貸しとくれ」には笑った。熊さんが煙草の喫い過ぎで紫色の顔をしてるのも大笑い(先代圓楽師みたいである)。「いつもは飛鳥山だけど、趣向と分かっちまうから上野へ」や野次馬の一人が木に登るなど、余り聞かない工夫もあって面白さが増している。職人の調子に市馬師には珍しく目白の師匠の調子があったのは嬉しい。敵討になってから職人三人の狼狽が乏しいのは惜しい。

★談春師匠『粗忽の使者』

かなり手を入れた演出に変わった。治部右衛門のキャラクターは面白くなった。舎人別当の件で、何となく赤井御門守の家中が暢気そうに見えるのが一番良い。「誰にも馴染まない殿様の愛犬が治部右衛門にだけなついて、転がって腹を出してる」ってェのは実に面白いし、治部右衛門のキャラクターが分かる酔いセリフ。侍言葉や職人言葉がらしくないのは兎も角。

★三三師匠『不孝者』

細部を変えた十八番を出してきた印象。丁寧に番頭との遣り取りから。金彌の話に旦那がすねて少し怒りかけるのは蛇足に思う。旦那との遣り取りの金彌は色気を抑え過ぎてかパサパサするし、その為、膝を抓る件がより却って恣意的に見える。また、若旦那が懐中時計を見たけれど、明治以降の噺だったかな。

※談春師がマクラで語っていたように「競い合うくらいに気概」に溢れた顔が組めるか?が会全体の最大の課題。寄席や三田落語会でさん喬師・雲助師・一朝師・権太楼師がかつての東横落語会のように腕を競うのを今は見られる訳だから。

◆4月15日 池袋演芸場夜席

伸治(文治代演)『お見立』//~仲入り~//ひでややすこ/蝠丸『嫌い嫌いど坊主』/小柳枝『星野屋』/ボンボンブラザース/小文治『七度狐』

※仲入りで付けた携帯を切り忘れ、『七度狐』の後半で電話を鳴らしてしまった。大失態。大恐縮。お恥ずかしい。本当に申し訳ございませんでしたm(__)m

★伸治師匠『お見立』

「笠子地蔵でねえか?!」というクスグリは初めて聞いた。

★小柳枝師匠『星野屋』

七十歳を越してから始めた演目らしい。先々代柳橋先生を一寸軽くした感じで、お花に適度な色気と哀れがあり、重吉や旦那も結構なもの。怪談もちゃんとお花のリアクションで怖く聞こえる。最近、これだけの『星野屋』はそう無いと思う。

★蝠丸師匠『嫌い嫌いど坊主』

圓師匠からかなァ。本題は小噺だけど「キシキシ」という釣瓶の音が「スキスキ」と聞こえる件とか、中に挟む「ふくよかな女性が好みで」なんて辺りが妙に可笑しい。

★小文治師匠『七度狐』

川渡りと庵寺と大根抜き。形が綺麗で巧いけど、スラップスティックな可笑しさがもっと前に出た方が良いのでは?巧さを見せようとすると旅噺の長閑さが消えてしまう。

※『新聞記事』でなく『阿弥陀池』などが小文治師には似合うのではあるまいか。しかし、小文治師、南なん師、蝠丸師、笑遊師など「噺家になるために生まれて来たようなキャラクターの師匠」が芸術協会には多いなァ。

◆4月16日 池袋演芸場昼席

柳之助『二十四孝』/紫『井伊直人出世物語』踊り:かっぽれ/歌春『看板のピン』//~仲入り~//ナイツ(交互出演)/楽輔『風呂敷』/遊三『青菜』/今丸/茶楽『寝床』

★遊三師匠『青菜』

遊三師の『青菜』はこの夏、お初かな。途中かみさん相手のセリフが一寸混乱したが、後は安定した面白さ。その手堅さの中で遊三師の旦那が現在では一番仰揚で立派に聞こえるのが分かる。

★茶楽師匠『寝床』

こちらの旦那は如何にも商人らしい柔らかな人。先の番頭は旦那の義太夫のお初を聞いて蔵騒動の惨劇に遭った、というセリフは初めてかな。「あたしの声が伊達大夫に似ているって?」やサゲ前の演出の面白さは不変。

★歌春師匠『看板のピン』

いつもよりユックリ目で親分の感じと若い奴らの雰囲気のギャップがより明確になり面白かった。

◆4月16日 小三治一門会(大井町きゅりあん)

ろべえ『鈴ヶ森』/はん治『背中で老いてる唐獅子牡丹』//~仲入り~//小雪/小三治『出演者の半生~お化け長屋(上)』

★小三治師匠出演者の半生~『お化け長屋(上)』

小雪師・ろべえさん・はん治師の結婚話などを長~く振って本題へ。小雪師とはん治師の結婚話には大笑い。自分の話をしないのは狡い(笑)。志ん好師と会をした事があるとは知らなかった。圓菊師との末廣亭での余一会は聞いてる。山田洋次氏作の『雉子』は初演の後、もう一度『にっかん飛切り』で聞いたのかな?。本題は最初の杢兵衛との遣り取りで店子仲間の語る長屋風景が面白い。杢兵衛は昔より寧ろ若い感じ(つまり、御本人が元気そう)。杢兵衛と店借りに来た二人の遣り取りはキッチリ作られた可笑しさだけれど、昔よりは適当にいい加減で、あやふやなのが却って愉しい。特に最初の男との件がそう。杢兵衛と店子仲間の件は普通の世間話として長閑に面白い。この口調で今こそ『三人旅』か『長者番付』を聞きたいなァ。

★はん治師匠『背中で老いてる唐獅子牡丹』

フルヴァージョンかな。虎の置物、かみさんが手帳を見る件、「緋牡丹お志麻」、殴り込みに雪が降ってくるなど、初めて聞いた件が色々あり。かみさんが手帳を見る件で姿が浮かぶのに感心。「巧い人だなァ」というのを改めて感じた。

◆4月17日 池袋演芸場昼席

マジックジェミー/昇之進『大安売』/柳之助『ひと目上り』/紫『寛永宮本武蔵・熱湯風呂』踊り:奴さん・姐さん/歌春『ちりとてちん』//~仲入り~//ナイツ(交互出演)/楽輔『元帳』/遊三『蛙茶番』/今丸/茶楽『品川心中(上)』

★遊三師匠『蛙茶番』

前半は刈込み気味で芝居部分を鳴り物入りでタップリと。「起きよ徳兵衛、大日丸」「はて心得ぬ。山城の国、井手の玉川冬枯れて」から芝居セリフの大きく立派なこと(ちゃんと幽霊と立役になってる)、「南無はったるやはらいそはらいそ」の印を結んで九字の真言を語る間の動きの的確で大きな事には大感心。サゲ(最近のサゲより短く無駄がない)でドッと受けたのも芝居の迫力との落差が大きく可笑しいからだろう。圓生師譲りか先代圓馬師譲りか知らねども、どちらの師匠も芝居掛かりはキッパリしてたから、直接ちゃんと教わっている世代の師匠は強いね。

★茶楽師匠『品川心中(上)』

今日はお染の感情が細やかに出た佳作。といって間を取る野暮はなく、時事的なギャグ(昨日の監禁事件など)も巧みに配して人情噺がからぬ辺りが巧いなァ。金蔵に死ぬ覚悟を告げるセリフ、食べ酔った金蔵を見下ろして「こんな奴と死ななきゃならないなんて」、妓夫に抱き止められての「死ななきゃならないんだ」の佳さは忘れ難い(茶楽師の妓夫がまた軽いシニカルさがあって良い)。また、金蔵を見下ろした形に色気があって良いのに感心。代わって金蔵は岡掘れした大馬鹿者で心中の後、親分のとこへ「金蔵です」と現れた場面の可笑しいこと。親分一家のてんわわんやも変わらぬ面白さ。やはり現代を代表する『品川心中』。

◆4月17日 第9回「春・Wホワイト」(北沢タウンホール)

白鳥・白酒「御挨拶」/白鳥『ナースコール』白酒/『山崎屋』//~仲入り~//白酒『草』/白鳥『黄昏のライバル』

★白鳥師匠『ナースコール』

声が草臥れてた。この噺、どうもサゲ近くでテンションが下がるのが気になる。吉田さんにサゲを言わせない方が良いのではあるまいか?緑ちゃん自身が言うとか(十三年前に入院した時の新人ナースに緑ちゃんそのまんまみたいな子がいたので私は結構リアルに聞けちゃう噺なのだ)。

★白鳥師匠『黄昏のライバル』

噺も面白かったのだけれど「“雲助の弟子で古典ひと筋です”なんて言いやがって、くのいちの噺演ってる方が『山崎屋』より活き活きしてんじゃねえか!」の洞察力にこそ白鳥師の凄さがある。

★白酒師匠『山崎屋』

雲助師の『山崎屋』を聞くと、手を入れて面白く工夫してるけれど、噺と一体化してないのが分かる。小満ん師の『山崎屋』を聞くと「落語を洒落た面白いものとして自分と一体化する」のには更に時間の掛かるのが分かる。

★白酒師匠『草』

先月下席の池袋演芸場の新作興行でネタ卸しした噺だと思う。ナンセンスな展開なのに話術が的確でキャラクターが立ち、当人が楽しんで演ってるから面白い。但し、誰が演じても面白い噺ではない。基本的な「語る技術」「落語の理解力」の必要性が嫌ってほど分かる(白鳥師のような他人の芸が分かった上で、自分の噺を批評的に表現しない“天才”は別よ)。

◆4月18日 池袋演芸場昼席

昇之進『善光寺由来』/柳之助『荒茶の湯』/鯉朝(紫昼夜代わり)『夜のてんやもの』/歌春『たが屋』//~仲入り~//ナイツ(交互出演)/楽輔『宿屋の富』/遊三『お見立』/今丸/茶楽『線香の立切れ』

★遊三師匠『お見立』

少し行きつ戻りつはあったが、今日はキャラクターの感情表現の良い高座。杢兵衛大尽が墓の前で、こんなに自然に泣く『お見立』ってのは誰からも聞いた記憶が無い。

★茶楽師匠『線香の立切れ』

何時もより、ややユックリ目のテンポで間を取った分、逆に言い澱みや言葉支えがあったのは不思議。女将の登場からが本調子であるが、三味線の音はやはり立切れたい。

★楽輔師匠『宿屋の富』

名作落語大会の始まりで、トントン運んで軽いマンガになっていて愉しく、主任で聞いたときより面白かった。

◆4月18日 第四夜さん喬十八番集成(日本橋劇場)

さん若『代脈』/さん喬『転宅』さん喬/『百川』//~仲入り~//さん喬『おせつ徳三郎』

★さん喬師匠『転宅』

さん喬師からは初めて聞いた演目かなァ。全体に、気合いの入った「落とし噺」の時に顕著な高っ調子である。泥棒が本当に気の毒になるくらい、お菊が達者な手取りで、見事なまでにぶりっこなのに(だから余計に泥棒が可愛くみえる)、「泊まってく」と泥棒に言われて周章てふためく様子の可笑しさ、リアルさが凄い。小満ん師匠、雲助師匠と並んで、小里ん師の言われた「人情噺の上手い人は落語も面白い」というお手本みたいなもの。

★さん喬師匠『百川』

初五郎が最初に仲間と交わす口調が目白の師匠と似ているのに驚く。ちゃんと職人系の表現になっているのだ。『転宅』から引き継いだ高っ調子がこの噺でも活きている(いつもの『百川』より完全に調子が高い)。江戸の芸の本筋は團十郎系の高っ調子の世界だってのが分かる。初五郎が帰ってきた百兵衛を褒める顔で迎えるのは真に良い。二ツ目か若手真打時代からの売り物噺だけれど、小三治師と違って、実は河岸の若い連中に特色があるのだ。

★さん喬師匠『おせつ徳三郎』

50分。『刀屋』で「山賊に襲われたら」の件、「お茶漬けサラサラ」がないなど、少しカットされたかな。『花見小僧』も無駄な長さなどなく、また旦那が怒り狂ったりせず、柔らかく運んだ。そういえば徳三郎の着替えがなかった(あれは『百年目』に似ちゃうのと、おせつのはからいにせよ、花見の前から出来てる感じになる)。代りに二人連れ立つ姿が桜の花に包まれ、おせつにふりかかる花を徳三郎が肩や髪から払う件が入るのは艶麗。小僧の語る描写にしては綺麗過ぎるが一興。『刀屋』は刀屋主人のセリフが些か人情噺に傾くけれど、怒りっ放しでなく、途中から宥める感じに変わる。商人にしては稍堅めではあるが違和感はさのみ無い。徳三郎は恋に恋するような子供っぽさが残る前半と比べ、おせつと巡り合ってから常識人になり過ぎる感あり。刀の扱いの巧さ、怖さは流石。おせつは心中を自ら持ち掛ける辺り、美しきファムファタールっぼい。さん喬師のロマンティシズムが生んだ恋するお嬢様の怖さでもあろうか。サゲは「お嬢様が先程、お題目を唱えられましたから」で「お題目で助かった」より却って分かり難いように感じた。

◆4月19日 池袋演芸場昼席

昇之進『改名したい!』(正式題名不詳)/柳之助『寄合酒』/紫『奴の小万ん~生立ち』踊り・かっぽれ/歌春『お化け長屋(上)』//~仲入り~//陽昇(交互出演)/楽輔『錦の袈裟』/遊三『親子酒』/今丸/茶楽『三方一両損』

★茶楽師匠『三方一両損』

珍しいといっても先代可楽師の十八番だから御弟子さんとしては当然の継承。二人の大家が、如何にも大家らしい品や世話人ぶりと喧嘩好きのバランスが取れた面白さ。吉五郎、金太郎も跳ね上がり過ぎない江戸っ子で好感が持てる。大岡様がまた捌けた人で、サゲの「たった一膳か?」は真に軽妙。こういう言い方の出来る下げなんだ!

★歌春師匠『お化け長屋(上)』

古狸の杢兵衛も結構、二人目の男に立ち向かうキャラクターになってるのが面白い。

◆4月19日 第4回文蔵コレクション四(落語カフェ)

文左衛門『山号寺号』/文左衛門『大仏餅』//~仲入り~//文左衛門『竹の水仙』

★文左衛門師匠『山号寺号』

山号寺号を新たに工夫してたりする分、テンポは落ちるが可笑しさはちゃんとある。

★文左衛門師匠『大仏餅』

3年ふぶリに聞いた演目。稲荷町⇒文蔵師経由の直系。粗っぽいとこもあるけれど、金卯の子供が御膳を前に、狼狽えたように父親を仰ぎ見る表情は可哀想で涙が出た。稲荷町譲りの目立たさない巧さが受け継がれている。

★文左衛門師匠『竹の水仙』

『落語大百科』に書かれた『三井の大黒』に関する目白の小さん師の言葉、「三木助の甚五郎は粋過ぎるな」とはこういう事なんだろうな。甚五郎の職人気質溢れる悪戯小僧のようなキャラクターは『掛川宿』の甚五郎に通じる。また、大杉屋の養子亭主が呆れる程に良い奴なのが愉しい。

◆4月20日 第25回三田落語会昼席(仏教伝道会館ホール)

さん坊『金明竹』(骨皮抜き)/喜多八『鈴ヶ森』/扇辰『匙加減』//~仲間入り~//扇辰『野晒し』/喜多八『百川』

★喜多八師匠『百川』

百兵衛が慈姑の金団を喉に詰まらせるだけの脇役みたいな展開でいながら(目を白黒させる表情は正しくマンガとして絶妙)、終盤のリアクションの自然な可笑しさは柳家本道。八五郎以下、河岸の若い衆は「意気がり」の見本みたいで、そのテンションと対照的に構成された百兵衛の抑えた口調が独特の味わいになってきた。

★喜多八師匠『鈴ヶ森』

子分の可笑しさは当然乍ら、子分の言動に右往左往して困惑する親分のリアクションが絶妙に加味されて、益々面白くなった。先代圓遊師から志ん五師までの『鈴ヶ森』って、こんなに面白い噺だったっけ?

★扇辰師匠『匙加減』

大家の「底意地が悪く見えない智謀家ぶり」と、その智謀に嵌まる小悪党の可笑しさが濃く出ているので、面白さが派手になった。

★扇辰師匠『野晒し』

「撥が当たった」のサゲまで八五郎の「もてない男の狂態」が無茶苦茶に変な人で、それが発散しまくっているのが可笑しい。扇辰師は女を演じるのが照れ臭いのか、色気の出し方が時々極端になるが、今日は助平ったらしいのと矢鱈とブリッ子の両方に出た。それでいて時々は、山の小春やおなみのような綺麗さもちらつくから愉しい。

★さん坊さん『金明竹』

マクラで話した実家の酪農家で飼っている牝牛の話で、その口調、喋り方、仕科が白酒師匠そっり.くりなのに驚いた。『金明竹』も白酒師から教わったのかな?マクラの調子が師匠以外の人に似ているってのは物凄く珍しい。

◆4月20日 第25回三田落語会夜席(仏教伝道会館ホール)

ゆう京『寄合酒』/三之助『南瓜屋』/さん喬『夢金』//~仲入り~//さん喬『禁酒番屋』/三之助『御神酒徳利』

※どうも書いた物に勘違いが多くて我乍ら恥ずかしい。プログラムに書いた文中、『按摩の炬燵』の按摩の名を「米市」て゜なく「富の市」と書いてしまった。それじゃ『言座頭訳』である。さん喬師匠、三田落語会さんには甚だ失礼な事で申し訳なく、御迷惑をお掛けしてしまった。

★さん喬師匠『夢金』

久し振りに聞いた演目。前半、言葉違えが割と多い。侍が低い声で「ここを開けろ」と問うのはサスペンスの始まりとして面白い。雪の降る感じも独特。「雪は豊年の貢というが」を船中で侍が熊に言うのもフレーズになり過ぎぬ一興あり。半面、圓生師系の三遊派落語から柳派落語への色合いの転換がまだ明確でない。

★さん喬師匠『禁酒番屋』

これは物凄く久し振りに聞いた演目の筈(84年の『四季の会』で聞いて以降、聞いたことがあったっけな?)。高い調子で落語らしい。 番屋の侍が五合徳利の栓の臭いで酒と分かるのは独特でしかもわざとらしくない。全体に、分かりやすく演出されて可笑しい中に、酒を頼む侍・近藤と酒屋の奉公人たちのこれまでの関係が最初にチラッと語られて、「なんで酒を持ち込もうとするか」の気持ちを描いた面白い工夫である(『按摩の炬燵』の小僧たちみたいな仲間感覚がある)。

★三之助師匠『御神酒徳利』

長噺を聞いたのは初めてではあるまいか。圓生師、三木助師系の『御神酒徳利』って、長くて時間のかかる割には感じるとこのない噺だと思っていたけれど(鯉昇師くらいしか面白いと思った記憶がない。何か私には高慢ちきに感じられる噺なのだ)、比較的、運が良いだけで詰まんない人に聞こえ勝ちだった善六が好人物で、かみさんもでしゃばり過ぎず(『火焔太鼓』が出来るかもしれない)、綜体に面白く、50分の高座がダレずに聞けて面白かったのは立派。三之助師を起用した三田落語会の小澤さんの炯癌に驚く。荷羽屋稲荷があまり神々しくなく、如何にも日本の八百万の神様らしい人間味を感じさせるのも面白い。女中の名前を出さず、巾着紛失をあくまでも稲荷の仕業にしてしまう演出にも好感が持てる。「仏は三度」というサゲは助けてくれたのが稲荷だから、些か違和感。若手真打によくある「パワフル」な感じこそないけれど、筋物の人物に関しては『南瓜屋』の与太郎と違い、「描き過ぎない良さ」があった。一寸、「アクの無い一之輔師」というか、故・文朝師に感じの似た「表現の巧さを前に出さない巧さ」を感じさせる所があって(そういう印象を感じるとこは、今の扇好師とも似てる)、高座を追い掛けてみたくなった。ベテランでは南喬師や一朝師、小里ん師、若手真打では扇好師や柳朝師にもいえるけれど、「巧さを前に出さない噺家さん」の高座って長い噺を聞いても突かれ難いんだよね。

★三之助師匠『南瓜屋』

南瓜を売ってくれる裏長屋の男の「これで商売ってのもやってみると面白ェもんだな」(このセリフには目白の小さん師匠の感覚がある)「おめえが好きだから」などの良さに比べると、与太郎が類型的で、エヘラエヘラしてるだけみたいに感じるなァ。

------------------以上、中席------------------

◆4月21日 第309回三遊亭圓橘の会(深川東京モダン館)

橘也『転宅』/圓橘『看板のピン』//~仲入り~//圓橘『帯久』

★圓橘師匠『看板のピン』

「圓生師演出かな?」という『看板のピン』で、迫力のある親分と腰の軽そうな若い衆の対照が面白い。若い衆の方に圓生師の面白いとこが出てる。

★圓橘師匠『帯久』

東京で生で聞くのは小南師で聞いて以来の演目だろうか。三三師で聞いているかもしれない。小南師は和泉屋が余りにヒィヒィ泣くので陰気だったが、圓橘師は筋物に相応しい「演じ過ぎない語り口」で「指政談」「五十年賦」からサゲまで面白く演じられた。尺も長過ぎず適切。筋彫りのように細かく人物描写されると噺の「嫌な部分」が目立って鬱陶しくなる(米朝師が良かったのも細かくなり過ぎないのが良かった)。大岡様に威厳あり、帯屋の傲慢は圓生師譲りか。こういうバランスが筋物には大切。

★橘也さん『転宅』

最近よく聞く『転宅』と違い、泥棒が食い散らかさず、煙管片手に脂下がっていたり、妾が高橋お伝とは無関係なお梅って辺り、先代小圓朝師型かな。小圓朝師の妾はもっとチャッチャカ喋ってた記憶があるが・・。泥棒の間抜けさはなかなか似合っているし、脂下がってる変な形も可笑しい。

◆4月22日 新宿末廣亭昼席

一九『都々逸親子』/正楽/正朝『ぽんこん』/小里ん『提燈屋(下)』/和楽社中/小満ん『猫の災難』

★小満ん師匠『猫の災難』

唄が二つ入ったりしてタップリ目(といっても小満ん師の『猫の災難』は脚が速い)。目白型の演出だけれど、酔って行く過程を聞かせるというより、酔って浮かれて更にだらしなくなってしまう熊さんの面白さが聞き所って辺りに四代目風を感じる。

◆4月22日 第32回ぎやまん寄席湯島編『扇辰・白酒 二人会』(湯島天神参集殿一階ホール)

ゆう京『道灌』/白酒『浮世床・将棋~講釈本』/扇辰『藁人形』//~仲入り~//扇辰『甲府ぃ』/白酒『笠碁』

★扇辰師匠『藁人形』

マクラで扇橋師の話をしたのは珍しい。本題もこの演目にしては前半のメリハリが強い。お熊の芝居っ気タップリのセリフ、酷薄さも印象的だけれど、圓生師的全面的悪婆にはならないのが扇辰師らしい。甚吉は口の聞き方だけでなく、肩の線が見事に職人体で、根っからの博徒っぽくないのが良い。前半は人情噺、甚吉が出てきてからは落とし噺の印象。

★扇辰師匠『甲府ぃ』

えらく前半のテンポが早かった。善吉は冒頭より三年経って江戸の水に馴染んでからが職人風で良い。豆腐屋主人は堅法華には見え難いが、侠気ある江戸っ子の点は徂徠豆腐の豆腐屋と似ている。最後、鹿島立ちする二人を見送って一寸泣くのも独特。割と左龍師に近いか。

★白酒師匠『笠碁』

目白系とは丸で違う、先代馬生師系変人奇人落語の色合いが益々強まった。凄く可笑しな二人の遣り取りの陰にあるのが「友情」に止まらず、「孤独」に繋がるのに、そんな事をおくびにも出さずに笑わせる辺り、先代馬生師の真っ当な継承だ。

★白酒師匠『浮世床・将棋~講釈本』

力任せでなく、「へもんが~」「なんだい?」の成り立つキャラクター造形がステキに可笑しい。先代馬生師⇒雲助師⇒白酒師と受け継がれた「江戸の暇人たち」の快作。

◆4月23日 第五回柳家小満んおさらい会改め『目白夜会~花守~』(目白庭園赤鳥庵)

なな子『やかん』/小満ん『蜘蛛駕籠』/喜多八『五人廻し』//~仲間入り~//小満ん『愛宕山』

※自分が主催する会なので感想は無し。『愛宕山』の本題が20分弱と凄く早かった。

◆4月24日 新宿末廣亭昼席

一九『寄合酒』/正楽/正朝『牛褒め』/小里ん『鶴屋善兵衛』/和楽社中/小満ん『小言幸兵衛』

★小満ん師匠『小言幸兵衛』

長屋廻りカットで豆腐屋の来訪から。久し振りなのかな、少し言葉違いが前半は多かった。仕立屋が来て、幸兵衛の妄想が「心中話」に集約してからはグッとテションが上り、饒舌になった幸兵衛の、ある種、「一人気違い」ぶりが酷く可笑しかった。細部の用語も小満ん師ならではの凝ったもので面白いけれど、それ以「心中話」というアナを見つけて仕立屋に攻め込むのが嬉しくとて仕方ない!という幸兵衛の表情が悪魔的に面白い(小言好き、ってより、アラ探しが好きで妄想癖が強いキラクターに見える辺りは『寝床』の旦那みたい)。こういう『小言幸兵衛』も他のから聞いた事ないなァ。

★小里ん師匠『鶴屋善兵衛』

柳家の旅ネタの御手本。病の真似をしてる男が「持病の癪が」なんて件の可笑しさだけでなく、道中日記風の暢気な遣り取り、三人の仲の良さが素晴らしい。

★正朝師匠『牛褒め』

前座時代からの得意ネタで、終始無邪気に馬鹿馬鹿しく愉しい。先代柳朝師譲りの一朝師、正朝師の与太郎の可愛さには柳家の与太郎ともひと味違う良さがある。

◆4月24日 柳の家の三人会(なかのZERO大ホール)

市助『垂乳根』/花緑『二階素見』//~仲入り~//喬太郎『高島町物語~同棲したい!』/市馬『黄金餅』

★市馬師匠『黄金餅』

終盤、家元の仕科の真似を入れたりもしていたが、「寿司も一度食ってみてェ」など、家元のセリフが却って市馬師と噺の一体化の邪魔になっている。一度聞いた事のある、金兵衛が壁にもたれて朝を待つリリカルな演出の『黄金餅』の方が市馬師には似合うと思うし、市馬師の調子を活かしてスイスイ運んでも良いのではあるまいか。品川の圓蔵師の快弁落語だから、あれよあれよと運んで良いだろう。家元型はドラマの要素を盛り込み過ぎる。餅屋を思い付くのもサゲ前でテンションが落ちる。

★花緑師匠『二階素見』

相変わらず面白いんだけれど、吉原オタクの可笑しさがタップリあった若旦那に、家元風の「意気がり」の手垢がついた感じで、若旦那らしさが今夜は落ちていた。

※『二階素見』と、みなもと太郎氏のマンガ『風雲児たち』がヒントになんだけれ

ど、「江戸時代の大名オタクが偶々、桜田門外の変に出くわして右往左往する歴史秘話風ドタバタ落語」という噺は出来ないかな?侍の話から、「城オタクの噺家が城主の亡霊に出会う『正太の怪談』」ってのもたった今、思い付いた(笑)。

★喬太郎師匠『高島町物語~同棲したい!』

市馬師がマクラで語っていたが、東横線の話に楽屋タイトルがあるとは知らなかった。『同棲したい!』は喬太郎師ならではの80年代ノスタルジーで変わらぬ面白さだが、尺の関係か、同棲してからが妙に短くなってたんじゃないかな?あと、奥さんがあんなに旦那の行動に批評的だったっけ?もっと可愛らしいキャラクターだった記憶がある。「やり残した青春」の面白さは変わらないんだけれど。今夜の『同棲したい!』はウッディ・アレンっぼいセンティメントを感じる、「見合いしてくれ」も些かテンション下がり加減じゃないかな?。

※倅が「同棲したいから両親は実家に帰ってくれ」という輪踊サゲはダメかしらん?

◆4月25日 新宿末廣亭昼席

馬風『漫談』:木りん引っ張り出し//~仲入り~//一九『ぽんこん』/ホンキートンク/正朝『手紙無筆(上)』/小里ん『長短』/和楽社中/小満ん『天災』

★小満ん師匠『天災』

マクラの「その喧嘩なら三分で買う」で客席の食い付きが悪かったためか、序盤の八五郎のテンションが上がらなかった。名丸はニンも含めて、にこやかに八五郎の相手をして砕けた町人学者の雰囲気。帰宅してからの八五郎は職人らしいテンションで熊との遣り取りにも張りが出て面白い。惜しいのはやはり前半か。「真っ平御免ねェ」の調子が跳ねなかった。

★小里ん師匠『長短』

長さんが煙草をキューッと喫う表情のマンガ風な馬鹿な可笑しさなど、目白の小さん師匠と違うとこもありながら、見事に目白の『長短』を継承した友情落語の面白さを堪能した。小満ん師の八五郎は江戸っ子の町人、小里ん師の二人は江戸っ子の職人という芸風の違いが良く分かる。

◆4月25日 桂文珍大東京独演会Vol.6 楽日(国立小劇場)

福也『池田の牛褒め』/文珍・楽珍「リクエスト演目選択」/文珍『老婆の休日』/英華/文珍『軒付け』//~仲入り~//文珍『地獄八景亡者戯』(上)

★文珍師匠『老婆の休日』

マクラで語られていたように「『中沢家の人々』や『ガーコン』同様、年齢を重ね

ても演じ続けて行けるネタ」を持っている師匠の強みで、終始、気楽に屈託なく愉しませてくれる。単なる「作品派」には出来ない落語。

★文珍師匠『軒付け』

こちらは楽日の疲労もあってかヨレヨレ。『大井川』など浄瑠璃の段名が出てこないし、全体に陰気に感じた。

★文珍師匠『地獄八景亡者戯(上)』

興行街までのダイジェストだが、新装なった地獄の歌舞伎座に團十郎丈、勘三郎丈が出ているのは勿論(「三途川で勘三郎が“オーイオーイ”と俊寛さながらに船を見送って中々こっちに来なかった」という件は聞いてて涙が出た)、三國連太郎氏(川岸で釣をしてる)、田端義夫氏(「オッス!」と茶店の前を通り過ぎる)が出てきたりと、センス良く、ちゃんと手を入れてあり愉しい。センスの悪い演者だとボストンマラソンのテロ事件など入れかねない。おまけに、生塚の婆の身の上話をするオバサンが無意識のうちにちょいちょい先代文枝師の口調になる辺りが懐かしく嬉しい香辛料になっていた。

※この噺、白鳥師が演じると、どういう展開になるんだろう?

※話は全く変わるが、先日、末廣亭で紙切りの正楽師に「ボストンマラソン」と注文した上に、正楽師匠が取り合わなかったら「難しいのは切れないんだ!」と揶揄した非常識爺がいたのに驚いた(洒落が分からない所の話ではない)。正楽師が流石に「難しくはないんです。愉しくないでしょ」と呟いたら拍手が起きたので安堵したけど。

◆4月26日 新宿末廣亭昼席

馬風『漫談』:木りん呼出し//~仲入り~//一九『黄金の大黒(上)』/正楽/正朝『蔵前駕籠』/正蔵『新聞記事』/和楽社中/小満ん『妾馬』

★小満ん師匠『妾馬』

今日の高座はリアクションが引き気味で、声も小さく受け難さを感じた。後半、八五郎が「御座り奉る」と言い出してから、漸くテンションが上がった感じ。

★正蔵師匠『新聞記事』

出来は悪くないけれど、小満ん師のトリへ繋げるヒザ前としては演目選択が違う。前の正朝師が『蔵前駕籠』でキッチリ聴かせて作った流れがワヤになる。

◆4月26日 浅草演芸ホール夜席

小痴楽『湯屋番』(昇之進代演)/コントD51/紫(文治昼夜替り)『出世の馬揃え

(上)』/歌春『垂乳根(上)』/真理(まねき猫昼夜替り)/夢太朗『おしくら』//~仲入

り~//ぴろき/小蝠『初天神・団子』/圓馬『隠居の無筆(上)』/ひでややすこ/桃太

郎『勘定板』/マキ/蝠丸『高尾』

★圓馬師匠『隠居の無筆』

南喬師とも違い、隠居が引き気味で胡散臭いのが凄く可笑しい。腕を上げてるなァ。

★桃太郎師匠『勘定板』

マクラの駄洒落羅列小噺からなだらかに噺に入って行ったけれど、尻を押さえて中腰になって苦悶する田舎者の表情がグレードアップしてる。桃太郎師の真骨頂発揮という感じの高座。

◆4月27日 新宿末廣亭昼席

馬風『漫談』//~仲入り~//一九『そば清』/正楽/正朝『町内の若い衆』/小里ん『二十四孝(上)』/和楽社中/小満ん『らくだ(上)』

★小満ん師匠『らくだ(上)』

『らくだ』を寄席で小満ん師から伺うのは多分初めて。寄席サイスで月番との遣り取りカット。らくだの家の品物買いも簡潔。どちらかと言えば兄貴分の凄みは陰で割と静かなくらい。屑屋が腰の低い調子で大家・八百屋と遣り取りする可笑しさがメイン。屑屋は困っているけれど深刻過ぎない。呑み出して一杯目から味が分かるのは目白型。愚痴をぐだぐだ言わず、兄貴分にお追従を言っているうちに「四杯目を注いでくれにいのか?」と言って、コロッと態度が変わる。八百屋の件から遣り取りのリアクションが笑いを大きくして、呑み出してからサゲまでズーッと右肩上がりで笑いが大きくなったのに感心した。腕さえあれば、遣り取りだけで面白くなる噺なんだね。

★小里ん師匠『二十四孝』

孟宗までだが、八五郎の能天気さが軽くて、終始キッチリと受ける。目白落語ならではの愉しさに溢れていた。ちゃんと受けたのも当然。

◆4月27日 浅草演芸ホール夜席

可龍『のめる』/ぴろき/圓馬『反対夫婦』/歌春『短命』/まねき猫/夢太朗『置泥』

//~仲入り~//章司(青年団代演)/A太郎(小蝠代演)『お話中』(正式題名不詳)/文治『平林』/ひでややすこ/桃太郎『週刊現代に書いてあったこと』(漫談)/マキ/蝠丸『蟹』

★蝠丸師匠『蟹』

教訓的なセリフは残っているけれど、浪曲系甚五郎物に付き物の説教臭さを感じない愉しさがある。『三井の大黒』を聞いてみたいなぁ。

★桃太郎師匠『週刊現代に書いてあったこと』

兎に角、飄々と言いたい放題の典型で(字で残しちゃうとかなりまずい内容なので紹介出来ない)、息苦しいほど笑った。

★文治師匠『平林』

定吉の疑問の持ち方が滅茶苦茶に可笑しくて他愛なくて愉しい。

★夢太朗師匠『置泥』

大工が悠然としていて、泥棒がひたすら気の弱く面倒見の良い奴なのが可愛く可笑しい。

◆4月28日 池袋演芸場昼席

笑組/市馬『子ほめ』/権太楼『人形買い(上)』//~仲入り~//柳朝(代演)『お菊の皿』/志ん輔『夕立勘五郎』/仙三郎社中/圓太郎『小言幸兵衛』

★圓太郎師匠『小言幸兵衛』

かなり手を加えた。手を入れた所はそれなりに「理」として納得出来る箇所や可笑しさの増した箇所ばかりなのだが、半面、その前後で間が空くため、リズムが悪くなって受け難くなったりもしている。特に仕立屋の後半にそれを感じた。もう少しこの演出に慣れる期間が必要。

※『お菊の皿』で初めてお菊が現れる件で、柳朝師は調子を張ったのに下座から囃子が入らず、そのままお菊が皿を数えている途中から急に囃子を入れてきた。柳朝師も「キッカケは外すし」とアドリヴでボヤいていたが、「楽屋で高座を誰も聞いてないの?!」と呆れると同時に、中途半端に囃子を入れたセンスの悪さに驚く。

◆4月28日 浅草演芸ホール夜席

歌春『九官鳥~桃太郎(上)』/まねき猫/夢太朗『元帳』//~仲入り~//ぴろき/小蝠『人形買い(上)』/寿輔(圓馬昼夜替り)『生徒の作文』)/ひでややすこ/桃太郎『結婚相談所』(漫談)/マキ/蝠丸『御神酒徳利』

★蝠丸師匠『御神酒徳利』

30分あるかないか。番頭の善六が女中を懲らしめようと徳利を隠すのは『占い八百屋』からの取り込みかな。但し、その部分は帰宅した善六のセリフによる説明のみ。占い用語は全てカット(確かに無くても分かる)。この噺に付き物のハッタリっぽくて仰々しい件を切り取ってある。「無くても良いこと」を残して「必要最小限」の修辞で展開するから、荷羽屋で女中を救うまでの早いこと!鴻池へ行って荒行をする辺りもやや簡略だが、稲荷の言い立てはキッチリするなど、ヒョワヒョワした語り口乍ら、「要」は守っている(変に大仰な張り上げ方はしない)。善六が同じセリフを言う際は気息奄々でと変化を付けるから、ダレない(同じセリフの繰返しは『金明竹』くらいで良かろう)。江戸に戻ると孕んでいたかみさんが無事出産しており、「お前さんが算盤を持って行っちまったから、安産(暗算)になった」とサゲる。目出度さ尽くしで終われて、過去に聞いた『御神酒徳利』のサゲでは一番良い。蝠丸師の『御神酒徳利』は昨年12月の池袋主任依頼、多分二度目だけれど、前回とは転回もサゲも違って、短期間に進化している。

◆4月29日 らくご@座・高円寺2013風薫る公演「さん喬 喜多八 男づくし

の会」(紀伊国屋ホール)

小太郎『弥次郎』/喜多八『居残り佐平次』//~仲入り~//小菊/さん喬『髪結新三』

★さん喬師匠『髪結新三』

冒頭、いきなり「かっぽれ」を踊って意表をついてから、紀伊国屋文左衛門と白子屋の繋がりを話して、お熊の話からポンと新三のセリフへ繋いで本題へ入る。拐かしまでは手短で(永代橋で鳴り物と「唐傘」を入れる)、善八がかみさんに報告して弥太五郎宅へ。その後も刈込み乍ら、大家が新三を手取りにした所までが本筋で、お熊の処刑を語って下げる。一番印象に残るのは弥太五郎の萎れ方と悔しさで、次が高っ調子の猫撫声で演じる大家(少し立派過ぎるとこあり)。善八はメソメソし過ぎで好人物というには違和感あり。お熊はちらっとしか出ないが艶麗さがある。全体に間の取り方が芝居的だけれど、生世話物や新劇ではなく、総体の湿り気の感じなどから新派っぽさを感じた。言い澱みや言葉違いがあったのは過去に演じた回数の不足からか。

★喜多八師匠『居残り佐平次』

一時間くらいであり、明らかに長い。マクラから長いが特に前半の妓夫を騙件が長過ぎるのと、佐平次をプロの居残りとして描くのは良いが、フィルム・ノアールじゃないんだから、キャラクターが重くて洒落っ気を感じない。色々と声の強弱、妓夫連中のキャラクター、お染の客の勝のおだて方や勝の浮かれ具合と面白く工夫はしてあるが、総体に廓噺らしい遊び心が乏しいのは喜多八師の真面目さ故か。小悪党ぶりをチラチラ見せ過ぎるのも却って野暮になる。『明烏』『ぞめき』以外の廓噺は重くなる傾向があるのかな?

★小太郎さん『弥次郎』

今日、一番面白かったかもしれない。弥次郎のパァパァしたキャラクターに違和感が無い。

◆4月29日 浅草演芸ホール夜席

遊之介(文治代演)『六銭小僧』/歌春『九官鳥』/まねき猫/夢太朗『竹の水仙』//~仲入り~//マグナム小林/小蝠『豊竹屋』/圓馬『ん廻し』/ひでややすこ/南なん(桃太郎代演)『大安売』/マキ/蝠丸『鴻池の犬』

★蝠丸師匠『鴻池の犬』

多分、蝠丸師で聞くのは初めての演目。大筋は原作と違わないが、クスグリは変えてある。噺の本体も20分くらいか。鴻池の出店の男にちゃんと大店の奉公人らしい品がある。犬はみんな犬なりだが、クロは鯔瀬に近い筋肉質の感じがある。ブチが一番上、クロが二番目という設定。「暴走犬の仲間に入って夜中走り回っていた」というのは馬鹿馬鹿しくて可笑しい。シロの述懐で締め過ぎずに最後まで面白く運べるのは(「ここで鳴り物の入る予定なのに囃子さんが帰っちゃった」には、楽屋に少し呆れた)、シロが何処か剽軽で暗くないためだろう。「クロが周辺の仲裁役」と振っておき「(御両親の喧嘩の仲裁に呼ばれたけれど)夫婦喧嘩は犬も食わねェ」とサゲた。

★南なん師匠『大安売』

「相手が勝ったり、こちらが負けたり」まで。相撲取りのリアクションが些か陰だ

けれど、次第に笑いが大きくなったのは、相撲取りのキャラクターがちゃんと出来ているから。一寸俯き加減に早口でボソボソ喋るのが如何にも相撲取りらしいのに感心した。

※『大安売』は寄席で良く聞くが、キャラクターの造形が粗雑だと受けるのが難しい。近年では南喬師と南なん師しか面白いと思った事がない。初めて聞いたのは文枝師の三枝時代で35年くらい前。若い頃(24~25歳くらいか)の鶴瓶師のが滅茶苦茶に可笑しかった。それから小南師で聞いたのが東京の噺家さんでは最初だろう。過去に聞いた中で一番可笑しかったのはやはり鶴瓶師。圓都師から昭和40年代の上方若手に広まった噺だったかな?

◆4月30日 新宿末廣亭昼席

東京ガールズ/馬風『漫談』//~仲入り~//一九『桃太郎』/正楽/正朝『元帳』/小里ん『垂乳根』/和楽社中/小満ん『愛宕山』

★小満ん師匠『愛宕山』

正楽師に「愛宕山!」と注文があった所から予想された演目だけれど、以後の流れも良く、予想通りになったのは目出度い。目白庭園での口演より少しだけ長めだが総体で25分弱。最後の一八の帰還着地でやや調子の張りが下がったけれど、一八が谷底へ落ちてからは調子の張り方が素晴らしく実に面白かった。対照的に一八が景色を眺める件は鴨川、桂川を眼下にした「清遊」の長閑さがあって、前半・後半で趣の違う愉しさが味わえた。私は景色眺めの件が一番小満ん師らしくて好きだ。試みの坂登りから景色眺めへ掛けてが一八の幇間らしさ、芸人らしさも一番豊かに感じられる。マクラで語られる通り、「気配りの仕事」「雰囲気作りの役所」の一八である。

★小里ん師匠『垂乳根』

つまんで簡略型だけれど無類。大家さん、八五郎、千代、八百屋と人物が出て「葱やァ葱、岩槻葱ィ~」に朝の静けさがあり、その雰囲気を千代の大袈裟なセリフが破る。八百屋がキョロキョロする件でドッと受けたのも当然。原典の『延陽伯』が中ネタなのも分かる。前座さんで表現出来る噺ではない。私の知る限り『垂乳根』の最高峰。

※大家さんと八五郎の遣り取りする姿が目白の小さん師そっくりなのがまた嬉しい。

★正朝師匠『元帳』

正朝師では初めて聞いたかな?と思うくらい珍しい演目(調べたら27年前にテレビ放映で聞いてた)。しょっちゅう口喧嘩ばかりしているのに実は仲が良い夫婦、という雰囲気がある。亭主が納豆の残り粒をキチンと数える性格なのも可笑しい。

※この芝居の正楽・正朝・小里ん・和楽社中・小満んという番組は、先月の正朝・小満ん・仙三郎社中・雲助の番組と並んで「末廣亭を最も満喫出来る仲入り後名番組」だろう。馬風師が仲入りで全然力まず、サラッと降りちゃうのも仲入り後が一層活きる源となっている。

◆4月30日 らくご@座・高円寺2013風薫る公演「白鳥・三三 両極端の会」

vol.6(紀伊国屋ホール)

白鳥・三三「御挨拶」/三三『木乃伊取り』//~仲入り~//白鳥『子別れミミちゃ

ん』/白鳥・三三「次回課題発表」

★三三師匠『木乃伊取り』

手を加えてはいるが、何か若旦那と清蔵の食い違い方が陰気になる。清蔵が呑み出す前後、会場がシンとしたけれど、そんな重い噺かなァ。シニカルだから似合う筈の噺なんだけれど、清蔵は骨太な野暮でなく、若旦那も粋な人ではない。『山崎屋』などと違い、清蔵の存在がネックになっているのか? 『しの字嫌い』の権助と違い過ぎるんだよね。

★白鳥師匠『子別れミミちゃん』

つまりは「ミミちゃんシリーズ」の現代噺家版『子別れ』で、一時的に『笑点』に出

演したのがきっかけで売れて天狗になった、元々本格派の噺家・柳家ミミが番組の企画で落語を教えた(大笑)グラビアアイドルと出来てしまい、女房子を棄てた後、自分もタレントとして使い捨てられてしまい、戻りの前座から修業をしなおす。師匠と一緒に高田馬場から末廣亭を目指して明治通りを歩いている途中、自販機の釣り銭漁りをしていた倅と出会って元の鞘に収まる、という展開。『珍景累ケ真打』の初演同様、実名多数登場作品なので、このまんまの再演はしにくかろうが、白鳥師の強みで滅茶苦茶馬鹿馬鹿しいのと同時に、地味で売れなくて苦しんでいる本格派の噺家像に「虐げられし者」のリアリティが唸るほど出るので、矢鱈めったら面白く切ない。鶴瓶師に匹敵するくらいの「私落語」でもあるけれど、切なさがセンティメンタルに陥らない強さがあるのは白鳥師らしい。終盤、再会した夫婦が『だくだく』を使って「~と謝ったつもり」と遣り取りする可笑しさ、馬鹿馬鹿しさも一寸真似が出来ないだろう。

※『Wホワイト』で白鳥師が「驚いた!」と言ってた通り、最初に考えた設定で「女子アナに迷って女房子を捨てる噺家」という展開だったら、そりゃ生々し過ぎたろう。

※『愛宕山』から『子別れミミちゃん』まで、落語の幅広さを物凄く堪能出来た一

日。

※『白鳥・三三 両極端』は『白鳥・白酒 Wホワイト』と並んで、現在屈指の

「エキサイティングな二人会」だろう。次回は「三三師が、白鳥師の新作の中でも特に荒唐無稽な作品を演じる」というのが課題になったけれど、白鳥師の場合は作品の95%が荒唐無稽だから(笑)、何になるのかな?今から楽しみ。

---------------以上、下席----------------

石井徹也 (落語道落者)

投稿者 落語 : 23:40

2013年06月24日

石井徹也の落語きいたまま2013年三月号

久々の更新です!

今回は石井徹也さんによる私的落語レビュー「らくご聴いたまま」の2013年三月号をお送りします。心待ちにしている御常連のみなさまには大変お待たせいたしました・・!稀代の落語”道落者”石井徹也さんによります、破竹の寄席レビューをお楽しみください。

------------------------------------------------------

◆3月1日 上野鈴本演芸場昼席

ロケット団/小ゑん『鉄の男(上)』/菊之丞(三三代演)『町内の若い衆』/小菊/一朝『抜け雀』

★一朝師匠『抜け雀』

気合いか入って、少し長め。宿の亭主、絵師、老絵師のキャラクターが見事で、矢来町型の魅力を十二分に発揮している。特に今日は老絵師のくだけた雰囲気が良かった。講釈や浪曲、人情噺の巨匠風でなく、落語国のくだけた巨匠なのである。これを聞くと、一朝師の甚五郎物を聞きたくなったね。

◆3月1日 第二回圓太郎ばなし(日本橋社会教育会館ホール)

歌太郎『やかん』/圓太郎『紀州』/一之輔『味噌蔵』//~仲間入り~//圓太郎『薮入り』

★圓太郎師匠『藪入り』

55分。物凄く情の強い、その分の重たさもあるけれど、落語の範囲を越えない高座。力の差で一之輔師の噺が吹っ飛んだ(キャリアから言えば当たり前だ)。親父の情の深さ、職人気質の明確さ、時おり混じる人間的な可愛さが素晴らしい。亀が銭湯へ行くのを見送っての「(犬の)シロがついて行くよ‥‥シロになりてェ」には唸った。「シロがついて行くよ」の風景と情感、それを「シロになりてェ」で笑いに引き戻す演出と話術の鮮やかさ。亀が十五円をどうしたと問われて「財布を明けてみるなんて」の子供なりの悔しさ、親父に殴られてもワァワァ泣かず、懸賞で貰った金で、五円は主人に言われて店の仲間に分けたと語る演出も亀の成長を描いて素晴らしい。回数を重ねて40分くらいにまとまれば一寸他の噺家さんの敵わない十八番になるのではあるまいか(忠の不在を説くマクラは少し語りすぎだが、戦争未亡人の御祖母様が高校野球の黙祷を聞いて、戦死した夫と圓太郎師を間違える噺は、それだけで人情噺である)。

★圓太郎師匠『紀州』

マクラからタップリあったが、内容を少し変えて42分。講釈でなく、ナレーションでなく、「聞き間違い二題」を挟んで、一層詳細さを増した「徳川実記」風に語る、独特の地噺として形が整った。完全にトリの取れる地噺になっている。

★一之輔師匠『味噌蔵』

変えた部分と従前通りの件のバランスがまだ中途半端。旦那が前半では妙に優しいのが変で、「醤油を掛けた飯」や「パンの耳」を本当に御馳走だと思って奉公人連中が宴会をしてるのを帰宅した旦那が「贅沢だ」と激怒するくらい、「悪魔のようなカリスマケチ旦那と、その価値観に魅入られて人間性の歪んだ奉公人連中」の「飛び道具噺」に変えるべきではあるまいか(その意味では白酒師の『宗論』は徹底している)。一之輔師にも『茶の湯』や『団子屋政談』『らくだの子褒め』みたいな前例があるんだから(毎度聞きたいとは思わないがツーパターンあっても悪かァなかろう)。

◆3月2日 《噺小屋》弥生の独り看板第一夜・入船亭扇辰独演会(国立演芸場)

小辰『しの字嫌い』/扇辰『鰍沢』//~仲入り~//扇辰『百川』

★辰辰師匠『鰍沢』

最後、フッと間を取ってサゲを言われたが、ストンと私はそこで醒めてしまった。お熊の声が闇の中を細く伝わってくる良さ(月明りは言わない)、優しいというよりかぼそいお熊の声(江戸育ちの感じがしない。仙台より北の雰囲気)、お熊が月の兎花魁と知ってからの新吉の一寸軽率にも見えるほどの浮かれぶり、新吉や伝三郎がそだをくべる仕科の良さと、相変わらず良き所は多々ある。だからこそ、最後で落語の馬鹿馬鹿しさに戻るのも、「客任せ」で良かったものを、ちょいと定点越えをして「噺家さん自身が“なぁんだ”の先棒を担いでしまった印象で拍子抜けしちゃったのである。

★扇辰師匠『百川』

百兵衛が凄~く変な声の人(田舎の与太郎見たい)で、これに対応するように、河岸の連中は跳ねてんだけど、やや味付けが濃い。『扇辰・喬太郎』で聞いた時の「長い」しか印象の残らない高座とは違うけれど、長さや濃さを感じさせ過ぎる。会話のリアクションにいつも微妙な間合いのあるのがその原因か。扇辰師で言えば『三方一両損』の二人や大家たちみたいに、会話が登場人物のキャラクター通りスーッとは行かず、展開が筋追い・言葉追いになるのがまだもどかしい。ある意味、百兵衛と河岸の連中の両方にアクセントをつけたがために、人物像が平板になっちゃったのではないか。

◆3月3日 上野鈴本演芸場昼席

わたる(ロケット団代演)/小ゑん『下町せんべい』/三三)『しの字嫌い』/小菊/正朝(一朝代演)『井戸の茶碗』

★正朝師匠『井戸の茶碗』

二ツ目時代から良かった演目で、先代柳朝師譲りらしいざっかけない愉しさが全編にある。また、鑑定家が三人同意見で井戸の茶碗と判明する、清正公境内掛け茶屋の一角が屑屋仲間の溜まり場になっているなど、近年の『井戸茶』にはまず無い、細かい設定、演出も多い。特に屑屋仲間のキャラクターがハッキリ違って聞こえたのは近年の『井戸茶』では珍しい(中の一人が権太楼師みたいなのも愉快)。卜斎の娘の美しさを清兵衛が高木に予め印象付けるセリフがあったりするのも面白い。良助の荒っぽさは先代柳朝師を思わせ、卜斉の物堅さと一面の「その方たちの迷惑になるなら」と折れる辺りは稲荷町の雰囲気を感じる。やはり芸系というものかなァ。

◆3月3日 第67回三三左龍の会(内幸町ホール)

三三・左龍「御挨拶」/小はぜ『垂乳根』/三三『紀州』/左龍『粗忽の釘』//~仲間入り~//左龍『花見の仇討ち』/三三『藪入り』

★三三師匠『紀州』

ネタ卸しとのひと。教わったまんまみたいな堅さで、噺というよりは講釈っぽくて、地噺にしても人間味が乏しくて面白くねェなァ。中に挟んだ小噺『御歴々』の蛙の方が遥かに面白いのは皮肉。

★三三師匠『藪入り』

親父が亀が湯に行く後ろ姿を見送って言う「何だかホッとしちゃった」の調子など、良くなった点もあるけれど、「職人」「情のこわさ」などが薄いのは弱味。亀も「健太くん」という感じで、佐藤紅緑の少年小説の主人公みたい。「奉公の匂い」がしない子供で岸田国士の戯曲に登場しそうな戦前山の手の「良い子」っぽいとも言える。

★左龍師匠『粗忽の釘』

ネタ卸し。亭主のキャラクターが抜群で特に前半、最近演じる人の少ない、箪笥を背負って豆腐屋に入っちゃう件のマンガ的な可笑しさは一寸真似手がない。豆腐屋から箪笥を背負って走り逃げる際、脚が車輪みたいに回転してるマンガが見えるてくる可笑しさがあった。後半では隣家へ行ってからの煙草の喫い方がやたらと可笑しい。また、お向かいの主人、隣の主人たちの呆然と主人公の相手をしているリアクションが何とも素晴らしい。全編、無邪気なマンガに出来る演目は強いなァ。『猫久』が聞きたくなった。

★左龍師匠『花見の仇討』

左龍師で聞くのは初めてのネタのようである(聞いた記憶が無い)。遊雀師と運びや演出が良く似ている。甚語楼師同様、三馬鹿トリオ的演目の登場人物が矢鱈と似合い、この噺の四人も本当にマジで馬鹿馬鹿しく愉しい。耳の遠い神田の伯父さんのキャラクターがピッタリだし、建具屋の熊が煙草の喫い過ぎでニッチャラニッチャラした顔で怒っているのも、マジな侍の無闇と気負う辺りもシリアスになり過ぎずに愉しい。因みに熊さんの扮する敵の役名は「橘家文左衛門」(笑)。

※言い訳になるけれど、今年初めからズーッと、午前中から午後3時半くらいまで何だか目に力が入らず、目を開けているのが辛くて弱っていた。花粉症(それも多少の原因の一部ではある)か、はたまた糖尿病が悪化したのかと思っていたら、どうやら、2009年から服用を続けている睡眠導入剤の影響らしいと昨日気が付いた。昼席の主任くらいの時間になればハッキリするけれど、兎に角、睡眠導入剤を体から抜かないと。昨夜は服用しなかったので朝八時まで眠れなかった。十一時に起きたが、その割に今日の昼間、聴覚はハッキリしていた。ただ、目をあけて高座を見ているのが辛く、上野の小菊師匠までは半眼で見ていた。

◆3月4日 雲助「お富與三郎」馬石「名人長二」連続口演第一夜(お江戸日本橋亭)

馬石『名人長二~仏壇叩き』//~仲入り~//雲助『お富與三郎~発端』

★雲助師匠『お富與三郎~発端』

「発端」を生で聞くのは1985年四月に民族芸能の会以来か。やはり、船頭扇太郎の小悪党ぶりと、関良助と扇太郎との遣り取り、世話味と切れのある良助の味わいに雲助師ならではの特色がある。水勢の増した大川の不吉な色合い、雪の堀端の夜、雪明かりの中に倒れる扇太郎の姿など、言葉を使わない雰囲気の描写も流石。

★馬石師匠『名人長二~仏壇叩き』

一寸短めかな。回を重ねて聞くと長二の短いセリフの呼吸は『火事息子』の「オイッ」など先代馬生師から雲助師が受け継いだ呼吸だと感じる。それだけに、馬石師独自の長二の呼吸はまだこれからの工夫だなとも感じさせられる。とはいえ、坂倉屋が仏壇を叩く呼吸には馬石師らしい「芝居の呼吸」があって面白い。禁欲的な長二のキャラクターにもう少し世話味が欲しく、坂倉屋の娘の心情や、坂倉屋が長二の家の前で書棚を叩き壊す件を聞いての心情が説明的な語りに聞こえるのは惜しい。

◆3月5日 上野鈴本演芸場昼席

金馬『権兵衛狸』//~仲入り~//わたる(猫八代演)/小ゑん『グツグツ』/三三)『垂乳根』/小菊/一朝『転宅』

★一朝師匠『転宅』

泥棒、お菊、共に可愛らしいキャラクターや運びは相変わらずの愉しさ。今日は珍しく細かい言い間違いが多かった。

★三三師匠『垂乳根』

寄席では珍しいんじゃないかな。花粉症なのか、鼻水を拭き拭きだったけれど、千代に色気のある辺りが面白い。八百屋相手の大仰なセリフの調子など、小里ん師に感じが似ている。

★金馬師匠『権兵衛狸』

寄席でないと、こういう噺の愉しさは感じ難いし、ベテランが演ってこその小品の良さを感じる。「ゴ~ンベイ」の重くファンタジツクな調子を聴いているだけで和んでしまう。それくらい、一瞬にしてこの噺の世界が描かれる。稲荷町の「ゴンベイ」以降、最高の『権兵衛狸』なんじゃないだろうか。

◆3月5日 「人形町通ごのみ 扇辰・白酒の会」(日本橋社会教育会館ホール)

小辰『手紙無筆』/扇辰『匙加減』/白酒『天災』//~仲入り~//白酒『犬の災難』/扇辰『百川』

★扇辰師匠『匙加減』

大家の「こすっからい正義」の程の良い可笑しさ、加納屋のクサいけど狡賢そうな可笑しさが活きて、落語として面白い。『人情匙加減』ではないのが結構なのである。

★扇辰師匠『百川』

この時期に続けて2度聞く噺だろうか?という疑問もある。百兵衛はマンガで誇張の面白さがあるけれど、河岸の若い連中の意気がり方に力が入り過ぎていて重いのが辛い。長谷川町で道を教えてくれる人、鴨地先生は軽くて良いのに、跳ねようとし過ぎなんじゃないかな。変な言い方だけれど、「巧さが裏に回る」って奴で、河岸の若い連中に対するズームアップ的なキャラクター付けが強い分、噺の流れにクドさを感じるし、この演出だと「四神剣」の説明がそんなになくても良く、店が「浮世小路の百川」である必要も余り感じなくなってしまう。

★白酒師匠『天災』

名丸が目白系に近付いて、独特の乱暴さ、無知ぶりを発揮するを八五郎との対照が出るようになり、遣り取りや人間関係が自然に面白くなってきたと思う。『古今亭・金原亭』の『天災』が開拓されつつある印象。

★白酒師匠『犬の災難』

『猫の災難』より酒への執着が単的な分、あれよあれよと徳利(ちゃんと徳利になっている)の酒を飲み干してしまう可笑しさに違和感がない。結果的に志ん生師系のドライな人間の捉え方が巧く活かされていながらも、キャラクターが立って来る。これなら「隣への気遣い」が無くても成り立つんだね。

◆3月6日 上野鈴本演芸場昼席

柳朝『唖の釣』/ダーク広和(仙三郎社中代演)/金馬『長屋の花見』//~仲入り~//わたる(猫八代演)/小ゑん『即興詩人(上)』/三三『加賀の千代』/小菊/一朝『妾馬』

★一朝師匠『妾馬』

この八五郎が気質の点では一番好きだ。先代柳朝師の雰囲気。また、今日はいつもより矢来町を思わせる調子の場面も多かった。椎名町の気質に矢来町の調子だもんなァ。

★金馬師匠『長屋の花見』

ノンビリと馬鹿馬鹿しい展開が目白系とは違う「落語らしさ」を描く。中でも、大家に「酒を呑んだら顔を赤くしろ」と言われて、三人が「息みます」と息むのが可笑しい。「本物呑ませろ」サゲ。この芝居の金馬師、先日の『権兵衛狸』といい、膝の故障などものともせず、80代に入って寧ろ絶好調を維持している印象すらある。

◆3月6日 新宿末廣亭夜席

Wモアモア/松鯉『山吹の戒め』/茶楽『子は鎹』//~仲入り~//花助『薬罐舐め』/伸&スティファニー/金太郎『短命』/左圓馬『粗忽の使者』/ボンボンブラザース/栄馬『紺屋高尾』

★栄馬師匠『紺屋高尾』

圓生師の演出をほぼ踏襲。「王選手が国民栄誉賞を貰ったように」「マル優で三百両」なんてギャグは四十年くらい前のものか。『幾代餅』が今は大半だし、『紺屋高尾』も家元の純愛人情噺風演出が大半だけれど、全体の流れとして圓生師にこの噺を教えたおもちゃ屋の馬生師の演出力、地噺の上手い師匠だった、という事をを改めて感じさせる。人情噺でなく落語のほどに収まっているのだ。栄馬師の高座も「ベタな人情噺」なんて印象は全くなく、昔より更にモクモクした語り口乍ら、圓生師の持っていたざっかけない演出を軽めの愉しさとして感じさせてくれるのが面白い。

※家元の言っていた「圓生師匠の中に寧ろ馬鹿馬鹿しさを感じる」というのは事実だ。くっだらないくすぐりやギャグの愉しさが実はこういう、一見人情噺的な演目にもあったんだよね。

◆3月7日 雲助『お富與三郎』馬石『名人長二』連続口演第三夜(お江戸日本橋亭)

市助『垂乳根(上)』/馬石『谷中天龍院』//~仲入り~//雲助『玄冶店』

★雲助師匠『玄冶店』

最前列でメモを取り続けるお客のために気を殺がれたり、セリフを間違えたり、絶句したと終演後に聞いたが(雲助師や小満ん師の場合はお客さんにも節度ある態度を望まざるをえない。「落語は弱い芸」だから)、前半、源左衛門の迫力と貫禄は田舎の親分にしておくのは惜しいほど。松の端敵ぶりとのバランスも面白い(外伝めくが、源左衛門と松の流浪彷徨も聞きたくなった)。後半では安に面白さがあるのは相変わらずだけれど、鬱屈した與三郎に魅力があるのは雲助師ならでは。薬研堀の夜店辺りを抜けて(夜店の灯りとその灯りに身を隠す気分が分かる)、同朋町でお富を見掛け、うかうかと後を尾行てしまう「しがなさ」「うぶさ」「駄目さ」に一番若旦那らしさを感じる。お富はもう一つ、綺麗でありたい。ある意味、與三郎同様、鬱折した気分が強いのだけれど、横櫛のお富にしてはうぶが勝つかな?という風に感じる。最後は芝居掛かりになるけれど、「御新造さんへ」と入る調子の良さ、鬱屈の魅力を思うと素噺で聞きたい。

※「民族芸能の会」の頃は芝居掛かりを演ってたかな。「蓙莝松」の印象が強過ぎて「玄冶店」の事は余り覚えてないのである。

★馬石師匠『谷中天龍院』

途中で携帯が鳴る不運はあったけれど‥余り登場はしないけれど、お柳が良いのは、馬石師らしい柔らか味の活きた特色か。兼松の面白さ、軽さも落とし噺で鍛えられた独特のものだろう。幸兵衛は雲助師の声音そのままの雰囲気。長二は禁欲的な雰囲気に加えて、実の親の不実を怒る辺り、幸兵衛殺しに繋がる気質を感じさせる。もう少し、堅い中に馬石師らしい二枚目ぶりが出ても良いのではあるまいか。

※全体に「師匠の前を務める」という気配を感じるのは勘違いかな。師弟の二人会の場合は仕方ないけれど。

◆3月8日 上野鈴本演芸場昼席

圓歌(金馬代演)『天覧』//~仲入り~//ロケット団/小ゑん『ステオク』(正式題名不詳)/三三『垂乳根』/小菊/一朝『天災』

★一朝師匠『天災』

「いつもより序盤の展開がユックリ目だな」と思ったら、名丸と八五郎の遣り取りになってから、名丸のリアクションにちらっと混じる感情とその変化の良い事と言ったらなかった。『七段目』で驚いた時と同じで、感情表現が全く笑いの邪魔にならず、人間関係の愉しさに奥行きを加える。「腹」の違いで、落とし噺は本当に結果が丸で違うなァ。

★三三師匠『垂乳根』

かなりスピーディーな展開で、それが八五郎の頓珍漢さ、千代さんの浮世離れを高めて可笑しい。「押入れに顔を突っ込んでる八五郎」ならば、もう少し千代さんにテレを見せると更に愉しさがグレードアップするかも。

◆3月9日 第九回らくご・古金亭(湯島天神参集殿一階ホール)

駒松『から抜け』/馬治『転宅』(ネタ卸し)/小里ん(ネタ卸し)『首ったけ』/馬石『崇徳院』/雲助『ずっこけ』//~仲入り~//遊雀『船徳』/馬生『今戸の狐』

※自分が主催する会なので感想は無し。それぞれ、『お富與三郎』、『名人長二』を連続口演中の雲助師匠、馬石師匠にはお疲れの所を申し訳ない。

◆3月10日 第三回柳家小満ん在庫棚卸し(橘家)

小満ん『石返し』小満ん『磯の鮑』~仲入り~小満ん『宿屋の富』

★小満ん師匠『石返し』

松公の可笑しさは立っており、明るいとこで声を掛けてきた客を断る遣り取り、門番との遣り取り、それぞれに面白い。細部まで演出は丁寧(朝之助さん譲りかな?)。石垣と溝に挟まれた番町の路地の夜景がもっと欲しいか。

★小満ん師匠『磯の鮑』

師匠の名前が梅村屋久兵衛、与太郎が飯匱を背負ったりしない、ギャグが違うなど、盲の小せん師型の小里ん師とは違いあり。久兵衛は洒脱な人で、廓の面々が与太郎の言う事に呆れないで、洒落たお客と勘違いするのかまた面白い。

★小満ん師匠『宿屋の富』

前半、咳き込みが多く安定せず。亭主が去ってからサラサラと演じた。田舎者が結構性質の悪い割に嫌みにならないなど、目白系らしい、無駄な重たさの無い構成。

◆3月10日 雲助『お富與三郎』馬石『名人長二』連続口演第四夜(お江戸日本橋亭)

市助『手紙無筆(上)』/馬石『請地の土手』//~仲入り~//雲助『稲荷堀』

★雲助師匠『稲荷堀』

調子が柔らかく、圓朝系人情噺と落語の中間、雲助師の言われる「世話噺」の世界になってきた。大仰な奥州屋の硬いマジボケの面白さ、如何にも小悪党な富の面白さ、柔らか味を増して悪と色気の相伴ったお富の良さ、與三郎のうぶな面白さ(稲荷堀で傘を持ってズボッと立ってる形が若旦那でカッコ良さと間抜けさが入り交じっている)と、顔揃いの面白さ。お富と與三郎が稲荷堀へ相合傘をすぼめて走る描写のなかったのは残念。

★馬石師匠『請地の土手』

えらく短く、20分一寸か。キレがあり、最後に酔って現れた長二にはデカダンスの香りさえあるけれど、全体としては「前講」の感じでタップリ感には乏しい。次回は雲助師が『茣蓙松』の長講だから『縁切り』の尺はどうするのだろう?

---------------------以上、上席-------------------

◆3月11日 第十二回射手座落語会(湯島天神参集殿二階座敷)

扇『平林』/正蔵『安兵衛狐』/喬太郎『七両二分』/生志『柳田格之進』

※自分が主催する会なので感想は無し。

◆3月12日 雲助『お富與三郎』馬石『名人長二』連続口演第五夜(お江戸日本橋亭)

市助『狸の札』/馬石『縁切り』//~仲入り~//雲助『茣蓙松の強請』

★雲助師匠『茣蓙松の強請』

茣蓙松吉兵衛のケチで助平な可笑しさも愉しいけれど、掛合い人・伊之助の駆引きの面白さ、キャラクターが図抜けている。一種、江戸の「大家芸」の面白さ、人物像の裏表のある辺りにピカレスクの魅力があり、うぶ丸出しの與三郎のひ弱さとの対比も含め、『新三』の大家同様、場面の主役らしさを感じさせる。お富は茣蓙松をたらしこむ美人局の運びは巧みだと思う半面、昔と比べて、與三郎を懐に入れて可愛がるような年増の色気に乏しいと感じた。形容で美しさは感じるのだけれどね。

★馬石師匠『縁切り』

長二の作り物の酔態は、作り物としての迫力があり、裏腹な心底の思いも描けている。馬石師の二枚目ぶりが活かされて、肩から指先へ掛けて色気のあるのが「縁切り」の切なさを感じさせるのも特色だろう。一方、兼松(この役は長二が鞍馬天狗なら、杉作だね)が終始、長二を思う良さに比べると(兼松のセリフを聞いてて涙が出た)、清兵衛が長二の心底を推察する「腹」がイマイチ判然としないのは残念。あと、終盤、お政に口を聞かせるのは情味の分かりやすさでもあるけれど、同時に「男同士、職人同士の遣り取り」に女の情を入れる無駄、圓朝師匠の野暮さも感じた。これは馬石師の科ではない。

◆3月13日 池袋演芸場昼席

志ん輔『風呂敷』//~仲入り~//柳朝『宗論』/さん喬『浮世床・夢』/小円歌/正朝『三方一両損』

★正朝師匠『三方一両損』

運びはほぼ一朝師と同じだが、金が帰りがけにもブツブツぼやいていたりするのが嫌みにならず軽い可笑しさに感じられるのはキャラクターの良さか。金の大家がまた喧嘩好きの面白いキャラで、軽さもあるのが特徴。「もう少しパンチがあっても良いか?」とも思うけど、正朝師らしい軽い愉しさを薄めるのは勿体無いしなァ。

◆3月13日 第259回小満んの会(お江戸日本橋亭)

半輔『牛褒め』/小満ん『花見酒』/小満ん『粗忽長屋』//~仲入り~//小満ん『火事息子』

★小満ん師匠『花見酒』

二人とも酒が好き好きでで、ってのがちゃんと根っこにあるから、かなりシュールな遣り取りを二人が繰り返すのにも関わらず、背景はあくまでも長閑な花時分‥‥というのが流石の洒脱さ。『ゴドー』みたいで『ゴドー』より面白い落語。

★小満ん師匠『粗忽長屋』

「こんなことなら」と泣き出す熊に兄貴分の言った「男なら腹で泣け」が馬鹿に可笑しい。粗忽二人の会話が見事に馮仄が合っているのに驚く。「会話のリズム」でトントン行く、というよりキャラクターの的確さにブレがなく、あれよあれよと噺が転回しちゃう愉しさ。こういう『粗忽長屋』は珍しい。目白の師匠とはリアルさの方向が違うのも一興。

★小満ん師匠『火事息子』

マクラの丁寧な時代考証は小満ん師らしく、また気障ではない(多少、尺を延ばした気味もあるのかな)。入りは三木助師演出だが、稲荷町・金原亭・三遊亭も部分的に混じっているかな。小満ん師に相応しい江戸情話である。親旦那があまり意固地でなく、番頭に「よく言っておくんなさった」と涙ぐんで台所に向かい、「こっちへ来ないか!」とは言うが「今でも心配しているんだ」と優しい。そこに年取って出来た一粒種の雰囲気がある(両親が猫っ可愛がりした話を本題に入る前に振っている)。おかみさんがまた柔らかくて優しくて甘くて‥‥ある意味、若旦那が一番二枚目で凛々しく、世間に通用するキャラクターなのは、これから先の伊勢屋親子の仕合わせを予感させる。「ふた親は勿体無いが騙しよい」かな。

※六時半開演で八時半にはハネてしまう。この「充実してるけど楽」ってのが堪らないね。

◆3月14日 上野鈴本演芸場夜席「馬石渾身九夜」

小んぶ(交代出演)『そば清』/小菊/龍玉『鰻屋』/歌武蔵『不精床』/勝丸/白酒『馬の田楽』/雲助『千早振る』//~仲入り~//ホームラン/三之助『のめる』/アサダⅡ世/馬石(ネタ出し)『おせつ徳三郎』

★馬石師匠『おせつ徳三郎』

若き日の一朝師匠に「若いうちから大ネタばかり演ってると芸が堅くなるから止めな」と言ってくれたという先輩(誰なんだろう?)と、それを守った一朝師匠は偉いなァ。『名人長二』連続口演や『双蝶々』などの人情噺、今回の大ネタ中心のネタ出しなどの流れに巻き込まれたか、噺が堅~く重~くなっている。『花見小僧』の親旦那など完全に侍みたいだし、長松の調子もクドい可愛さになっていて、聞いていて胸焼けがした。長松が「植半」の奥座敷を覗きに行くというのも、この口調では「スケベ小僧」になってしまい後味が悪すぎる。『刀屋』になってからも、旦那にせよ徳三郎にせよ頭にせよ、みんな芝居になり過ぎ。「元の鞘に収まった」とサゲるなら、「徳や、お呑み」は必要ないだろうし、また水を掬って自分が呑み、徳三郎に「徳や、お呑み」と差し出す流れがサゲ前なのにダラダラする。「徳や、お呑み」は先代馬生師絶妙の件で、あの可愛らしい、大家のお嬢様らしい雰囲気がないと演る意味を感じられない。今回の高座に関しては、ある意味、40代の雲助師匠の落語が矢鱈と重くなったのを思い出した。折角、軽くて可笑しい『元犬』『鮑熨斗』『金明竹』『松曳き』が出来るのに、この手の重さに嵌ると抜けだすのに苦労しかねない。比べると、やっぱり、白酒師は噺家さんとして頭が良い。

★白酒師匠『馬の田楽』

久し振りに聞いた演目でかなりの進歩を感じた。高座尺が短いので長閑さを感じさせる面には物足りなさはあるけれど、以前の馬方の恐さはなくなった。馬方を噺全体の進行役に留める形に変えたかな。おんじいや茶店の耳の遠い婆はどちらもヨーダ系怪人で実に愉しく(『煮賣屋』が聞きたくなった)、気の長い男の大声は雲助師を思わせて非常に馬鹿馬鹿しく、酔っ払いのグズグズぶりも良い。子供はもっと可愛くなると思うけどね。

◆3月15日 池袋演芸場昼席

志ん輔『紙入れ』//~仲入り~//柳朝『黄金の大黒(上)』/さん喬『そば清』/ペペ桜井(小円歌代演)/正朝『明烏』

★正朝師匠『明烏』

今や懐かしい小朝師型。とはいえ、源兵衛・太助コンビのざっかけなさをはじめ、登場人物に変な芝居がなく、軽くて気楽な落語国のキャラクターになっていて愉しい。特にお茶屋で如何にもうぶな若旦那らしく挨拶した時次郎がサゲを言いながら愉快そうに微笑した変化・成長の妙が堪らなく可笑しく、愛しかった。

◆3月15日 第3回文蔵コレクション(らくごカフェ)

文左衛門『幇間腹』/文左衛門『開帳の雪隠』//~仲間入り~//文左衛門『化物遣い』

★文左衛門師匠『幇間腹』

久し振りに文左衛門師から聞く演目。ラフファイト系の爆笑狙いネタだが、大分細部が抜けてたのは残念。

★文左衛門師匠『開帳の雪隠』

生之助師譲り。聞くのも生之助師以来。サラッとしているけれど、小品だけに一寸した言葉の無駄が耳につく。これを文左衛門師に「珍しい噺だから、六ちゃんのとこへ習いに行け」と言ったという文蔵師も面白い師匠である。

★文左衛門師匠『化物遣い』

白酒師型をすっかり抜けて文左衛門師の噺になっている。隠居の可愛く煩いキャラクターも愉しいけれど、隠居の目で見ている化物の可愛さが素晴らしい。『小言幸兵衛』が聞きたくなるね。

※文左衛門師は中ネタの少ない師匠だから、文蔵師の演目から寄席用の小ネタ、中ネタを演じて行く会なのは嬉しい。半面、文蔵師の演目一覧表から観客にリクエストを取るのは余り意味がないと思う。

◆3月16日 第23回赤鳥寄席桂文治おさらい会(目白庭園赤鳥庵)

音助『垂乳根』/文治『線香の立切れ』//~仲間入り~//文治『抜け雀』

★文治師匠『抜け雀』

オモチロイ!小柳枝師譲りというが古今亭直伝に近い雰囲気。古今亭系の講釈ネタが面白いのはキャラクターを志ん生師がおやかしているからだけれど、この文治師のおやかし方もひどく可笑しい。かみさんは亭主の顔を張り飛ばして痣を作る乱暴な女だし(「血頭の丹兵衛」「幼馴染みの菊之丞と一緒になれば良かった」には笑った)、亭主は盥で水を持って来るような気弱な馬鹿者だけれど正直である。若い絵師は傲慢だったのが最後は酒を止めて成長を感じさせる。父絵師は貫禄もある。また、筆遣いは荒っぽいが二人の絵師がちゃんと雀と鳥籠を描いているのが分かるのは珍しい。笑いの陰に細部の丁寧さを隠す含羞が落語らしい。十八番になる演目だな。

★文治師匠『線香の立切れ』

扇橋師譲りとのこと。若旦那、番頭共に些か無張った印象で前半が堅い。番頭の貫目や若旦那の「若い軽薄さ」はあるが、全体的にまだ柄が違う。小久の母は情に良い所のある半面、妙に扇橋師の表情や調子を真似しているように感じる所もある。もう少し文治師本人で聞きたい。

◆3月16日 白酒・甚語楼ふたり会(お江戸日本橋亭)

けい木『十徳』/白酒『浮世床・将棋~講釈本』/甚語楼『ねずみ』//~仲入り~//甚語楼『人形買い(上)』/白酒『山崎屋』

★白酒師匠『山崎屋』

スイスイ運んだが、少し急ぎ気味で言い間違いが多目。若旦那、番頭、親旦那のキャラクターの的確さだけでなく、番頭との比較で、親旦那の盲目的な親馬鹿ぶりやケチんぼぶりはもっと色が濃くても良いかな。花魁のしとやかさはかなりグレードアップしている半面、まだ最後の場面は付け足しっぽさが抜けない。この場面のためだけに仕込みも倍増するし、どうも小噺になっちゃうな。「倅が駄目ならわしが」のセリフから繋げるのに「親旦那は隠居して」と入るのが日常のスケッチにしては段取りめくのである。この噺、親旦那におかみさんがいちゃいけないかな?老夫婦と嫁の会話にするために。

★白酒師匠『浮世床・将棋~講釈本』

こういう噺は雲助師譲りでキャラクター表現が的確で、特別なギャグ無しでも非常に面白い。

★甚語楼師匠『ねずみ』

余り他に聞いた事の無い演出。甚五郎は非常に丁寧な口調で職人っぽくはない。良い町衆。卯之吉はやや作り過ぎか。卯兵衛は暗めの作りだが、世間話から改まらずスーッと回想談に入って行く。メリハリを余り付けないから面白さの弱い代り、卯兵衛の心の傷のような物を感じさせた。非常に人情噺的な独白。甚五郎が鼠を彫る気になるのがよく分かる。近隣の住人の暢気さも似合って愉しい。飯田丹下の恨み話はなく、割とスーッとサゲまで行く。二代目政五郎は所謂職人らしい。甚五郎が語り掛ける調子から鼠の返事までは一寸ファンタジックな良さがあり、間抜けな鼠が実に可愛い。

★甚語楼師匠『人形買い(上)』

『ねずみ』を引き摺らず、二人組、特に弟分の間抜けさは色々工夫があって馬鹿に面白い。小僧がちとクサ目で不気味。

◆3月17日 池袋演芸場昼席

柳朝『武助馬』/小里ん(さん喬代演)『磯の鮑』/小円歌/正朝『花見小僧』

★正朝師匠『花見小僧』

定吉が自分の悪さを喋るついでに「教えましょうか、番頭さんの悪事の数々を」と言い出して、旦那が奥にいる番頭の方をチラ見して気を遣う辺りの演出は無性に可笑しい。定吉は得意の小僧だし、旦那も終盤少し騒がしくなったけれど、悪く下世話になり過ぎず、長命寺の講釈もサラリと聞かせて、軽めの旦那として悪くない。番頭は「御注進番頭」という、一種お節介な雰囲気になっていて面白い。おせつと徳三郎がじゃれる辺りから「お長くなりますので本日は」とサゲるまで、リズムが良いのも特徴。安心して聞ける『花見小僧』である。

◆3月17日 雲助『お富與三郎』馬石『名人長二』連続口演第六夜(お江戸日本橋亭)

市助『ひと目上り』/馬石『御白州~大団円』・踊り「かっぽれ」//~仲入り~//雲助『島抜け』

★雲助師匠『島抜け』

鉄五郎の迫力が圧倒的な半面、與三郎のお富へのしがらみ具合を余り感じない。鉄五郎が断崖絶壁から身を投じる件が一番の聞き場であるものの、荒波を乗り越える辺りは普通の描写(といっても言葉に力があるから面白いんだけれどね)。三人が顔を合わせた桟橋から断崖絶壁へ掛けて雨嵐の吹き付けを感じないのは残念。源左衛門と同じで鉄五郎、松蔵の行く末の方が與三郎よりも気になる。今回の『お富與三郎』を通して、お富・與三郎は以前と違い、狂言回しの脇役っぽく、角場面に登場する悪党たちのピカレスクとなっているように感じる。

★馬石師匠『御白州~大団円』

原作のこじつけ的な解明と論理展開を喋るのがまだやっとの緊張感に終始した。この件は文字作夫婦と玄磧の三人を詳細に描き、これに奉行と配下の探索を『天一坊』みたいに入れないと面白くはなり難いだろうが、そうすると『政談物』になってしまって長二は脇役になっちゃうな。

◆3月18日 芸の饗宴「披く・落語」昼の部“醸”(池袋芸術劇場プレイハウス)

※余りにくだくだしい題名なので呆れた。

観世流「高砂」八段之舞 シテ・武田宗和/昇々『早生まれ』(正式題名不詳)/遊雀『悋気の独楽』/三喬『月に業雲』(正式題名不詳)/喬太郎『ハムバーグが出来るまで』//~仲入り~//白酒『松曳き』/昇太『花筏』

★三喬師匠『月に業雲』

初めて聞いた噺。『代書屋』の盗人版みたいだけれど、三喬師の軽い可笑しさが真に結構なもの。

★喬太郎師匠『ハムバーグが出来るまで』

近年聞いたこの噺では一番噺全体が明るかった。割と鬱というか、ダルな感じから入る噺だと思っていたけれど。

※昇太師が本題に入った所で関内へ向かう。昇太師『花筏』は大好きだけれど池袋⇒関内では時間が不安だったもので申し訳ない。会自体はダラダラ長い、締まりの無い流れだと思うとはいえ、遊雀師と喬太郎師の久々の共演を目に出来たのはもの凄く嬉しい。私は勝手に「喬太郎師の本当のライバルは遊雀師だ」と思っているので。

◆3月18日 第115回横浜小満んの会(関内小ホール)

半輔『寄合酒』/小満ん『羽衣』/小満ん『花見心中』//~仲入り~//小満ん『山崎屋』

★小満ん師匠『羽衣』

天女が伝法な口調に変わってからの可笑しさは出色。伯良の柄の悪さも愉しい。小品乍ら、真似の出来ない味わいである。

★小満ん師匠『花見心中』

昔、正雀師で一度聞いた事があるかな。小満ん師で聞くとバタ臭さ、オー・ヘン

リー作品的な味わいが出るのは摩訶不思議。奇譚系の小品で愉しいが、『羽衣』同様、誰にでも出来る噺じゃあない。

★小満ん師匠『山崎屋』

番唐の「その目が“後を訊いてくれ”といっている」、若旦那の「エライッ!」、親

旦那の「バカァッ!」なんてセリフの面白いこと!なるほど『よかちょろ』から続く

噺だと頷けるように、スッキリとアクの抜けた、実に洒落た作品になっており、圓生師系噺の段取りの多い鬱陶しさを全く感じさせない。親旦那は志ん生師風のケチな人が黒門町の口調で喋ってるみたいで凄く愉しいし、番頭や若旦那にも変な後ろめたさ、悪党ぶりがなく、サラサラしている(若旦那が番頭の妾囲いをしつこく弄らないのがまた大店の若旦那らしくて良い)。その中で頭の江戸っ子口調がアクセントになっている。ラストの親旦那と花魁の場面もここだけが離れた小噺にならず、雰囲気がちゃんと繋がっているの素晴らしい。

※某落語会関係者(耳でばかり落語を聞いているせいかな?)のように、小満ん師を「言葉違えや言い澱みが多い」と買わない人もいるけれど、私が実際に高座を拝見した中では先代馬生師と並んで「言葉違え、言い澱み」なんてものが、ちっとも気にならないのは小満ん師である。言葉の前に噺の世界がちゃんと出ているからね。その意味では、黒門町・目白の御弟子さん乍ら、志ん生師・先代馬生師に近い芸風の師匠なのではあるまいか。

◆3月19日 池袋演芸場昼席

さん吉『漫談』/左龍『お花半七』/ダーク広和/志ん輔『片棒(中)』//~仲入り~//志ん彌(柳朝代演)『口入屋』/さん喬『短命』/小円歌/圓太郎(正朝代バネ)『藪入り』

★圓太郎師匠『藪入り』

マクラから45分程。パワフルさは変わらず、終盤、亀が親父を睨み返す辺りからサゲまでの「男の落語」らしさが更に加味された。

◆3月19日 第二期林家正蔵独演会その3「四季の正蔵~春の正蔵」(紀尾井小ホール)

正蔵『稽古屋』/はな平『黄金の大黒』/正蔵『伊勢屋稲荷』//~仲入り~//正蔵『明烏』

★正蔵師匠『伊勢屋稲荷』

『狐芝居』の書き換えだと聞いていたが実は違って、小佐田氏の全くの新作。『河内山』の玄関先のパロディを演じる割には、役者の化けるのが侍だったり、七五調のセリフに蛇足があったりと、趣向が一致しないなど、作品の欠陥がまだ多い。

★正蔵師匠『明烏』

二ツ目時代には演じていたネタで久し振り。非常にシンプルだけれど若旦那、源兵衛・太助、親旦那と大きな欠陥はない。若旦那に色気があり過ぎないのも長所。浦里が可憐。明るく愉しく持ちネタになる噺。

★正蔵師匠『稽古屋』

「道成寺」を教える手振り身振りの仕科が小さいので華やかさに欠ける。「立ち小便をしたら」を抜いたのは綺麗事好み過ぎないかな。

◆3月20日 赤坂青山寄席「志ん輔のシェイクスピアを楽しむ会」(赤坂区民センターホール)

半輔『寄合酒』/きらり『扇の的』/志ん輔『佐々木政談』//~仲入り~//小菊/志ん輔『婿入り天狗』

★志ん輔師匠『婿入り天狗』

多分に志ん輔師のキャラクターによる所は多いけれど、天狗になった平太郎の暢気な可笑しさが「曇り後晴れ」といった『テンペスト』の世界と落語の世界を結び付けて面白い。多少、手入れをして落語研究会などに出してみたらどうかな?

★志ん輔師匠『佐々木政談』

後ろの噺に気を取られてか、四郎吉に良い時の切れ味なく、言い間違いあって流れ悪し。ネタ卸し・目玉ネタは仲入りに演じるべきと知るべし。

◆3月20日 池袋演芸場夜席

小ゑん『フィッ』/伯楽(文生代演)『漫談』/仙三郎社中/小満ん『花見小僧』//~仲入り~//丈二『漫談』/さん喬(権太楼昼夜替り)『そば清』/正楽/白鳥(圓丈代演)『萩の月の由来』

★白鳥師匠『萩の月の由来』

寄席のトリで聞いたのは私は初めて。段々と枝葉が刈り込まれて、元ネタの『ねずみ』に近付いてきた雰囲気。馬鹿馬鹿しくて愉しい点は変わりがないけれど。

※丈二師の高座から感じたけれど、新作派って、繋ぎに掛かれる噺が殆どないんだな。『黄金の大黒』『浮世床』みたいに、何処で切っても良くてフルだと長いネタ。『歌謡曲の穴』の進化形みたいなのは必要だね。

-----------------------以上、中席---------------------

◆3月21日 上野鈴本演芸場昼席

文楽『六尺棒』/ダーク広和(のだゆき代演)/さん喬『そば清』//~仲入り~//のいるこいる/圓十郎(交互出演)『湯屋番』/市馬『長屋の花見』/猫八/歌武蔵(歌之介代演)『ボヤキ酒屋』

★圓十郎師匠『湯屋番』

物凄く軽く馬鹿馬鹿しい若旦那で、しかも愛嬌があって明るくて愉しい。これは売り物になる演目。

★市馬師匠『長屋の花見』

市馬師で聞くのはかなり珍しい。長屋連中の細かいリアクションも良かったけれど、部分部分の工夫も活きていて良かった。特に「爺さんの骨上げ」から「次は大家の弔いだろう」や「“酔え”っ?!」の可笑しさは実に結構なもの。

★歌武蔵師匠『ボヤキ酒屋』

この噺に関しては、可笑しいけれど、妙に大間で何か聞いていて気が抜ける。はん治師の密度の高さとつい比べてしまう。

◆3月21日 落語協会特選会第54回柳家小里んの会(池袋演芸場)

けい木『十徳』/志ん吉『親子酒』/小里ん『ろくろ首』//~仲入り~//小里ん『お直し』

★小里ん師匠『ろくろ首』

近年では珍しい演目。前半の伯父さんとの遣り取りで「おかみさんが欲しい!」と叫び出す前の煮詰まったような表情などはすこぶる付きの可笑しさ。「御尤御尤」で引っ掛かった辺りからリズムがやや狂い、御屋敷に行ってからも「左様左様」「御尤御尤」「なかなか」がこんがらがったのは残念。明るい与太郎、謹言実直な伯父さん、淑やかな乳母(これは実に良かった)とキャラクターは揃って良いだけに四月上席の主任での再演に期待したい。

★小里ん師匠『お直し』

落語の『お直し』の典型である事は揺るぎがない。客相手の口説から亭主相手の痴話喧嘩まで、落語らしい笑い、廓噺の愉しさを常に観客に感じさせる(神近市子的な価値観のお客には廓噺の洒落っ気や醍醐味は分かるまいが)。「廓暮らし」が骨の髄まで滲みた夫婦が織り成す形而下的な(だからこそ愛しい)夫婦愛の可愛さがあり、そこに廓の客の典型のような酔っ払いの面白さが絡む。「騙されるのが客の道」と分かっているような酔っ払いが言うから「直して貰いなよ」が洒落たオチになる辺りは独壇場だろう。

◆3月22日 新宿末廣亭昼席

小南治『鼻捻じ』/ナイツ(交互出演)/鯉昇『鰻屋』/笑遊『好きと怖い』/うめ吉/鶴

光『善悪双葉松』(この演目は2度目だけれど、鶴光師が最後に言った正式題名の真ん中部分が聞き取れなかった。※後日ネットに出ていた題名を記す)

◆3月22日 第一回神保町グイグイ系(らくごカフェ)

宮治・松之丞・一蔵「御挨拶」/宮治『反対俥』/一蔵『らくだ(上)』//~仲入り~//松之丞『寛永宮本武蔵・山田真龍軒』『桑原さん』/宮治『宿屋の仇討』

★一蔵さん『らくだ(上)』

兄貴分が猛々しくはないので静かな展開乍ら、ジンワリと聞けて面白く、しかも何処か明るいのは持ち味の良さか。屑屋のへり下り方には何となく馬桜師っぽさを感じたけれど、展開そのものはかなり違う。長屋連中や大家はデフォルメでなく、かなりリアルなキャラクター付けだけれど、リアル過剰の重さはない。漬物屋が屑屋に向かって言う「長屋の人間でもねえくせに」が全体のキーワードになっている。また、らくだに屑屋の苛められた回想話が余り長くもなく、重くもなくて、ちょうど「落語」の範囲に留まる程の良さがあるので、これなら火屋まで行っても聞きもたれはすまい。 『猫と金魚』の辺りから「演出力があるな」と感じていたけれど、構えが大きく、ジワリジワリと噺を作る来る辺りは柳朝師、一之輔師、朝也さんとも違う良さ。一朝師一門は雲助師一門、さん喬師一門に続く精鋭揃いになってきたかな。

★松之丞さん『桑原さん』

自作の新作(らしい)。鯉八さんの噺の世界に似ているけれど、鯉八さんより世界が分かりやすく可笑しい。現代のかなり田舎の畦道で「自殺したい」と呟いていた「空気の全く読めない桑原さん」の少年時代のエピソードについて、呟きをたまたま聞いていた同級生(だと思う)二人が話している。ふたりの会話から浮かんでくる「桑原さん」の自己評価の勘違いぶりが、微妙な共感を呼んで(ここの所は鯉八さんと違うな)、微妙に可笑しい。完全に「落語」の世界であり、圓丈師以降の新作では異色の持ち味。圓丈師系の新作と比べても、決して聞き劣りがしないだろう。

★宮治さん『宿屋の仇討』

昨年五月に聞いて面白さに感心して以来の演目。宮治さん的に噺を動かして来てはいるけれど、キャラクターの基本である江戸っ子三人の跳ねまくった大馬鹿者トリオぶりと伊八の困り方、侍の何か異様な迫力、噺の細部の演出は保たれている。特に源兵衛の色悪噺の速度とリズムのある締め方には聞き込ませる力がある。やはり面白い。

※7時半から始まり、力押しの高座の連続で10時まで。正直、聞きへばりがした。次回以降、7時開演で一席ずつで良いよ(『らくだ』と『宿屋の仇討』が並ぶ事はないだろうけど)。尤も力押しでも三人の力押しの色合いが違うのは面白い。

◆3月23日 渋谷に福来るSPECIAL“落語フェスティバル的な”2013

『大吟醸」(渋谷区文化総合センター大和田・さくらホール)

さん喬・雲助・権太楼「鼎談」/市助『ひと目上り』/さん喬『幾代餅』//~仲入り~

//権太楼『猫の災難』/雲助『花見の仇討』

★権太楼師匠『猫の災難』

こういうガランと間の抜けた空間の落語会だと、それを埋めてくれる権太楼師の華やかさ、明るさが愉しい。

★さん喬師匠『幾代餅』

人情噺系寄席主任ヴァージョンで安定感は抜群。

★雲助師匠『花見の仇討』

出来は良いのだけれども、前もって浚ってきた時の雲助師に雰囲気が似ていて、切れ味と迫力に若干乏しい。結果的にさくらホールだと高座の輪郭が小さく見えてしまったのは残念。

◆3月23日 渋谷に福来るSPECIAL2013“落語フェスティバル的な”

「来温レーベルCD発売記念落語会」(渋谷区文化総合センター大和田・さくらホール)

一之輔『眼鏡泥』/白酒『粗忽長屋』/生志『悋気の独楽』//~仲入り~//白鳥『初めてのフライト』/文左衛門『笠碁』

※上手の前の方で聞いていたら音響が悪く、どの高座もかなり聞き取り難かった。このホール、空間的には「音響の死角」があるのではないか?白酒師と文左衛門師は良い出来だったと思うけれど、聞き取り難くちゃ仕方がない。

◆3月23日 渋谷に福来るSPECIAL2013“落語フェスティバル的な”

「圓朝噺」(渋谷区文化総合センター大和田・さくらホール)

馬石『大仏餅』(ネタ卸し)/小朝『死神』//~仲入り~//市馬『黄金餅』/小満ん『鰍沢』

★市馬師『黄金餅』

久々。明るく愉しい。噺の展開を軽く明るく持って行けるようになっている。半面、「市馬落語集」で聞いた、焼き場の戸にもたれて眠る金兵衛の良さはないけど、今夜の会ではそんな趣は不要か。

★小朝師『死神』

『誉れの幇間』に近い改訂乍ら、「優等生の考えた良い話」になっちゃっていて、

「落語」としては物足りない。感じる愉しさに乏しい。脱会以降の家元に似ていて、「落語の解説」をしている感じがしちゃうのだ。

★小満ん師匠『鰍沢』

序盤は命拾いした新助が、お熊が元は月の兎花魁と知って浮かれる気分中心。中でお熊が襟元をくつろげて傷跡を見せる仕科の色気がアクセントになっている。新助が玉子酒を啜るリアルさ、内外から温められた新助の火照り感も面白い。伝三郎の苦しみから序盤の暢気さが消え、ピカレスクの緊張感になる。終盤の言葉の追い込みは独特の面白さ。半面、ブロッサムでの市馬師との会に比べ、会場・観客の密度が高まり難いため、日本橋亭や赤鳥庵にも繋がる程の出来とは言い難い。

★馬石師匠『大仏餅』

妙に巧すぎるくらいテクニックに長けた表現や可笑しさのある半面、人物はまだ余り出ていないように感じた(ネタ卸し故当たり前)。

※小満ん師と馬石師の高座に言えた事で、「感じる」よりも「理解しよう」としちゃ

う「渋谷に福来るの観客層」、まして、さくらホールでは(ホールというより間抜け

な講堂だから)、箱に慣れた小朝師のお局向き理屈、これは鉄板の武器である市馬師の明るさの方が絶対的に強い。その意味では、前の会の白酒師は小朝師、市馬師より、更に「このレベルの会」という見極めと、高座の展開に関する頭が図抜けて良い。応用力があり過ぎるくらいある。

◆3月24日 新宿末廣亭夜席

昇之進『大安売』/扇鶴/とん馬『稽古屋』/富丸『落語家の夢』/マキ/遊三『長屋の花見』/小柳枝『時そば』//~仲入り~//圓馬『弥次郎』/青年団(交互出演)/圓(松鯉昼夜替り)『近日息子』/蝠丸『幇間腹』/ボンボンブラザース/歌春『崇徳院』

★歌春師匠『崇徳院』

最近になく丁寧な流れを感じた『崇徳院』で、「瀬をはやみ」と大声を上げて道を歩くあたり以降、八五郎の了見が可笑しくて笑った。

★小柳枝師匠『時そば』

最初の男がハイスピードで二人目に掛かるとギヤチェンジして面白さが増すのに感心。二人目のそば屋が文句を言われてそっぽを向いてる、ってのも街角の風景として愉しい。佳作佳作!

※『崇徳院』『時そば』だけでなく、『稽古屋』『長屋の花見』『弥次郎』『幇間

腹』と骨格の確りした噺が続いて雰囲気が壊れず、良い流れの夜だった。芸術協会の夜席にはこういう「落語協会には少ない落語らしさ」が何より。

◆3月25日 噺小屋スペシャル弥生の独り看板『柳家小満ん・雪月花六』

市弥『高砂や』/小満ん『崇徳院』/小満ん『葱鮪の殿様』//~仲入り~//小満『佃祭』

★小満ん師匠『崇徳院』

若旦那がひよわで軽くて、親旦那がせっかちで、間に挟まった八五郎が気の毒なのがまた可笑しいという、暢気な江戸っ子揃いで、アクの抜けた馬鹿馬鹿しさ。最後の床屋で頭が「お坊さん」と声を掛けるとツルツル頭になった八五郎がへたばってるのが目に浮かんできて凄く愉しい。

★小満ん師匠『葱鮪の殿様』

「葱鮪が好物」という小満ん師らしい美味しい高座。殿様が無邪気で、煮売屋の大神宮様を拝するのが実に良い。三太夫には食べさせず葱鮪で二合飲んで雪見を忘れる御大名気質も嬉しいじゃないか。『目黒の秋刀魚』と逆に「三毛のにゃあ」だ「ダリ」だと言われた御膳部の家臣が廊下の隅で困ってる様子も愉しい。小満ん師が演ると『目黒の秋刀魚』とは別趣向の噺になるのは、人間関係の描き方が落語らしい、皮肉や風刺の無い人物の愉しさになっているからだろう。

★小満足ん師匠『佃祭』

「祭礼の中で佃の祭が一番好き」と言われる小満ん師らしく、先代馬生師以来の「全編が愉しい佃祭」。次郎兵衛さんの祭道楽ぶり、かみさんの焼き餅ぶりがまずクッキリと描かれ、佃の女房が次郎兵衛さんの前にピタッと手を付き、涙を流して礼を述べる姿が如何にも江戸、いや佃の健気な気質になっている。同時に「祭の根は鎮魂だと思うよ」という小満ん師匠の気質の現れでもあり、「人の生き死にを巡る騒動」の根っこになっている辺りは小満ん師の「祭ネタ」でも『百川』とは世界観の違う噺になっている。佃島の好きな師匠らしく、かみさんの亭主(今回は綱五郎)の家も、佃の船頭家の黒光りした様子(それは小満ん師の目に映った佃島の暮らし・風土・伝統ものの魅力にも繋がる)が次郎兵衛さんのセリフで活き活きと描かれる。神田お玉ケ池側では弔に集まった町内の連中の先っ走りな勝手さがまた可笑しく、次郎兵衛さんの衣装を帳付けしながら「欲しがったなァ」とボヤく奴の了見が落語としてステキに愉しい。「薩摩絣に茶献上の帯、お前の欲しがってた奴だよ」には笑った笑った。さんの語りも御法談臭くなく、与太郎が嵌まるのも分かるから、身投げ探しまでちゃんと噺が繋がっている。永代端の上で涙ぐんでいる若いかみさんの描写も丁寧で、与太郎ならずとも止めたくなる。先代馬生師以来の佳作佳作大佳作。

※『崇徳院』の上野の観音様、『葱鮪の殿様』の大神宮様、『佃祭』の住吉様と今夜は「参拝三部作」だな。

◆3月26日 新宿末廣亭昼席

米丸『夢のビデオ』//~仲入り~//小南治『九官鳥~モンキードライバー』/ナイツ(交互出演)/鯉昇『粗忽の釘・ロザリオ編(下)』/文治『好きと怖い』/うめ吉・夜桜/鶴光『試し酒』

★鯉昇師匠『粗忽の釘・ロザリオ編(下)』

この可笑しさが本日の出色。登場人物がみんな(というより主人公夫婦の変さ加減にみんな巻き込まれるのだが)マジに変だから、ロザリオが出てこようが何が起ころうが、ちゃんと落語として成り立っている。

※山はかからなかったけれど、何となく可笑しかった日。

◆3月26日 第294回県民ホール寄席桃月庵白酒独演会(神奈川県民小ホール)

志ん公『権助魚』/白酒『山崎屋』//~仲入り~//白酒『花見の仇討』

★白酒師匠『山崎屋』

人物のキャラクターはかなり固まってきたので面白く聞けるが、洒落っ気が全体に乏しいので、まだ噺に膨らみは感じない。

★白酒師匠『花見の仇討』

巡礼兄弟役の二人のキャラクターが固まって来ると共に、枝雀師風の直解主義的な人物造型を取り込んで面白さが増した。半面、リーダー役の熊さんの仕切りたがり、お節介のキャラクターがまだ明確ではなく、割と単純なおこりんぼなのには食い足りなさを感じる。

※ホール落語や独演会でネタの偏りから来る質の低下を感じる。圓生師、志ん生師、彦六師、目白の小さん師、先代馬生師みたいに「他の人が演じないネタを一杯持ってる人」が揃わないと落語会ってのは成り立たないものなんだな。「半日か一日浚えば出来る」というネタが二~三百はあるくらいの噺家さんが数いないと番組が成り立たない。「違う演者が同じ噺をしてる」という状態が寄席だけでなく、落語会でも蔓延しているようだ。矢来町、家元、小三治師が持ちネタにしていた噺の少なさが、特に落語協会の中堅以降の噺家さんに祟っている。みんな、力の及ばない大ネタを、ネタの力に頼って演じ過ぎていまいか。その前提になる小ネタ、中ネタをちゃんと仕込んでおかなきゃ大ネタの出来る訳がない。そりゃ、小満ん師に目が行かざるを得ないのは当たり前である。

◆3月27日 新宿末廣亭昼席

桃太郎『勘定板』/圓『菊石妾』/章司/米丸『夢のビデオ』//~仲入り~//小南治『鼻捻じ』/ナイツ(交互出演)/圓馬(鯉昇昼夜替り)『粗忽の釘(下)』/小柳枝(笑遊昼夜替り)『時そば』/うめ吉・夜桜/鶴光『荒茶の湯』

★圓師匠『菊石妾』

生まれて初めて聞いた噺。おそらくは先代圓馬師譲りだろう。芸術協会の楽屋帳では『あばた小僧』という名になっているらしい。入り方は『権助提燈』の定吉版。本妻が妾と張り合うだけの小品だが面白い。三代目の染丸師匠に『本妻』という題名で演じられた内容不詳の演目があったけれど、噺の展開からするとこの噺かな?

◆3月27日 落語協会特選会第回圓太郎商店「独演その16」(池袋演芸場)

一力『牛褒め』/圓太郎『小言幸兵衛』//~仲入り~//圓太郎『お若伊之助』

★圓太郎師匠『お若伊之助』

本来の長編人情噺『因果塚の由来』の発端としての演じ方なので、耳慣れた『お若伊之助』とは若干違いがある。お若はファザコンで父の死後、気鬱になっている。それを張らそうと母に頼まれた頭が伊之助を、亡き親旦那も稽古していた一中節の師匠として紹介する。伊之助の面差しが亡父に似ている、というのが最初のフック。お若と伊之助の間に具体的な間違いはなく、母が二人の思いを察して別れさせる。お若は根岸に行ってからも寝込まないが鬱々としている所に狸の伊之助が現れる。お若は割と陰にしてあり、伊之助は侍上りの若い二枚目らしい。頭は落語的にせっかちで直情で面白い。伊之助とお若の逢瀬を二人で見た後、長尾一角が根岸まで頭を走らせて伊之助の自宅所在を確かめるのは多少理につむけれども、納得感はある。長尾一角は剣士というより侠客的だが堅さが生きている。怪異な人情噺として、圓太郎師の強い口調が独特の魅力を感じさせる。今回は狸の双子を葬る終盤だったが、あと、15回分くらいの続きがありそうで(子供が男女で成長して畜生道に堕ちる幕末的なデカダンス噺)、完演したい意図が圓太郎師にはあるそうだが、誰か場を与える御人はいないか?

★圓太郎師匠『小言幸兵衛』

幸兵衛が手強い一方でやや変化に乏しいのは惜しいけれど、幸兵衛の心中話に仕立屋が相乗りになり、二人掛け合いでセリフや下座を受け持って心中場面を展開する辺りは面白い工夫。その分、最後の花火屋が益々付けたりになる憂いもあるが。「太田黒杢太左衛門」という名前も初めて聞いたが妙に可笑しい。

◆3月28日 新宿末廣亭昼席

米丸『漫談』(立ち高座:洋服)/章司/圓『漫談』//~仲入り~//小南治『鼻捻じ』/陽昇(交互出演)/楽輔(桃太郎代演)『元帳』/笑遊『ん廻し』/うめ吉踊り:夜桜/鶴光『ラーメン屋』

★鶴光師匠『ラーメン屋』

鶴光師では初めて聞いた演目。若い男の調子が軽く明るく、大阪弁の表現による味やダジャレ混じりの演出も加味されて、メソメソした感じのしない落語になっていた。時々、六代目松鶴師の調子や雰囲気が混じるのは上方市井物の味わいに繋がる。「人より三倍の綿食い」オチ。

※この噺は「新作人情噺」ではなく、人情味のある新作落語なんだね。

◆3月28日 第537回落語研究会(国立小劇場)

才紫『武助馬』/正蔵『安兵衛狐』/雲助『つづら』//~仲入り~//市馬『藪医者』/花緑『妾馬』

★市馬師匠『藪医者』

演じなれたネタとはいえ、平常心に満ちた明るさ、応揚さで他を圧して面白く、落語らしかった。市馬師の地力を久し振りに堪能した。

★花緑師匠『妾馬』

井戸替えから酔態まででかなり長い。八五郎は広間まではとって付けたような意気がりが似合わなかったけれども、広間で平伏した辺りから『傷だらけの天使』のショーケンみたいな、センティメンタルさのあるチンピラになった。これはこれで一つのキャラクターになっていたと思う。但し、八五郎の愁嘆に続いてオフクロの愁嘆が入るのは如何にもモタれる。どちらか一つで良い。赤井御門守、大家、三太夫などは口調や仕科の基本が曖昧でちっとも様になっていないが、まず八五郎をショーケン的に通してから、脇の造型に入れば良いと思う。「ここはさん喬師匠?」「ここは矢来町?」「ここは雲助師匠?」と感じるように、色々な演出が入り交じっているらしく、そのためだろうか、時々、修辞に問題、違和感があるのは、まだ仕方ないか。

★雲助師匠『つづら』

前に上野で聞いた時より、先代馬生師色の強い前半の重さが気になった。最後の番頭と亭主の遣り取りの洒落た味わいで前半を組立て直しても良いのでは?

◆3月29日 新宿末廣亭昼席

圓『悔み丁稚』/健二郎/米丸『パンツ』//~仲入り~//小南治『芸比べ』/ナイツ(交互出演)/鯉昇『長屋の花見(上)』/笑遊『ん廻し』/うめ吉踊り:夜桜/鶴光『鼓ヶ瀧』

★鶴光師匠『鼓ヶ瀧』

やはり、鶴光師のように「住吉明神、人丸明神、玉津島明神が」と言った方が噺に箔が付くと思う。

★笑遊師匠『ん廻し』

鯉昇師の『長屋の花見』を受けた形で、今日は『長屋の花見』から疲れて戻った連中に木の芽田楽を振る舞う趣向に変えた(笑)。昨日トチった「金看板、銀看板」は速度を緩めて何とかクリア(笑)。昨日と変わらず、与太郎の『ミ~ンミンミン』が馬鹿に愉しい。笑遊師ならではの可笑しさがある。

★小南治師匠『芸比べ』

時間がなく、『地獄巡り』の芸比べを一寸演じた。

◆3月29日 J亭落語会一之輔独演会~冬~(J亭アートホール)

一力『小粒』/一之輔『長屋の花見』/一朝『淀五郎』//~仲入り~//一之輔『徳ちゃん~五人廻し』

★一朝師匠『淀五郎』

圧倒的。この一席で一之輔師の三席は見事に薙ぎ倒されちゃった。こんなに丁寧に、リズムを崩さず、仲蔵、團蔵の優れた先輩役者の了見を描きながら、それが分かりきらない淀五郎の若さを描けた『淀五郎』は一朝師でも珍しい。内蔵助が花道を出てくる際の、速さに頼らず、迫力のある表現にも舌を巻いた。

★一之輔師匠『徳ちゃん~五人廻し』

最近時々聞くけれど、一人の噺家さんが二つの噺をリンクさせて、その場の内輪受けを狙うのは感心しない。それより、『五人廻し』の江戸っ子の啖呵が単なる早口になって、ベースにある「自慢気」「いい気になってる奴の可笑しさ」を描く方が重要ではあるまいか。

★一之輔師匠『長屋の花見』

昼間の鯉昇師の『長屋の花見』を聞いた後では、人物の面白さがさっぱり出ていないのに驚く。それでも、中では長屋を出る辺りの大家と店子の温度差の面白さと、終盤、月番二人が酔っ払ってみせる辺りのキャラクターは面白かった。

◆3月30日 雲助蔵出し再び その十五 (浅草三業会館二階座敷)

つる子『手紙無筆』市楽『六銭小僧』/雲助『品川心中(上)』//~仲入り~//雲助

『山崎屋』

★雲助師匠『品川心中(上)』

お染が女郎女郎していて金蔵を心中に引きずり込む辺りが面白い。代わりに、お染が死のうと思い詰める切なさはない。金蔵はボワッとしたお馬鹿でお染に本当に惚れてるというより騙されやすい奴の雰囲気。親分のとこの若い連中の馬鹿馬鹿しさは出色。

★雲助師匠『山崎屋』

『よかちょろ』から通しで繋ぎの違和感はない。『よかちょろ』はこんなに黒門町っ

ぽかったっけ?若旦那は悪ぶっている割に意外と初心で番頭の口車に乗る。番頭は慌てている割に性根の据わった智謀家。親旦那は親馬鹿でケチで可笑しい。花魁は『よかちょろ』で若旦那の口から語られる程、鉄火ではないけれど、ラストでも割と女太郎女太郎していて繋がる。『よかちょろ』に阿っ母さんが出てくるので最終景の隠居所にいないのは何か違和感あり。一つ言葉を挟みたい。全体に「粋」な感じが意外と乏しいのは、メリハリの強さ重視の語りで(無言の仕科は絶妙に可笑しい)、全体のリズムがかなりユックリだったためだろうか。

◆3月30日 らくご@座・高円寺2013春うらら公演「落語事典探険部」(座・

高円寺2)

遊雀・彦いち・白酒・天どん「会意解説」/遊雀『薬違い』/白酒『喧嘩長屋』//~仲入り~//天どん『天狗山』/彦いち『徳利龜屋』

★白酒師匠『喧嘩長屋』

上方では先代文枝師が演じていたけれど、東京では先代馬生師以降、演者はいなかったかな?前に夫婦喧嘩の発端を付けたが、妙にシリアスな倦怠期の夫婦喧嘩でリアリティがありすぎ、白酒師の陰なとこが出てる。後半がナンセンスで可笑しいだけに、もっとくだらない、「喧嘩好き」ならではの些細なキッカケの方が良いと思う。

★遊雀師匠『薬違い』

馬桜師や圓遊師で聞いた『薬違い』より遥かに面白いのは遊雀師ならではのリアクションの可笑しさゆえか。冒頭、ブ男が隠居のとこへ相談に行く『色事根問』を付けて、当人が手製でイモリとヤモリを間違える方が自然じゃないかな。

★天どんさん『天狗山』

上方で、笑福亭福團治師から教わって五郎兵衛が演じ、今は文我師が演じてる筈の『高宮川天狗酒盛』。『三十石』を一番長く演じた際の最後の件だが、もう少し丁寧に演じた方が面白さが増すのではあるまいか。とはいえ、天どんさんや喜多八師みたいなキャラクターの立つ噺家さんには似合う演目だと思う。

★彦いち師匠『徳利龜屋』

つまり、『リップ・ヴァン・ウィンクル』なんだけど、壺を持った老人など展開の

雰囲気は中国の説話っぽい。彦いち師が調べたという、「徳利龜屋」の子孫が現存するって話には驚いた。彦いち師も不思議な噺家さんで『長島の満月』やこの噺のように、笑いの少ない噺で聞き込ませる能力、魅力には驚かされる。主人公の体験する超時空性に何の違和感も感じず、聴き込んでしまった。

◆3月31日 鈴本演芸場余一会・柳家さん喬独演会vol.19(鈴本演芸場)

さん喬『御挨拶』/つる子『手紙無筆(上)』/さん若『鈴ヶ森』/さん喬『花見の仇

討』/松喬『お文さん』//~仲入り~//さん喬『百年目』

★さん喬師匠『花見の仇討』

狂言仇討になって、後半、殺陣がこんがらがる辺りの身のこなしの鮮やかな美しさ、可笑しさは無類。半面、その場に至るまで、稽古の件から「花見の趣向」に気負い立ち、浮かれる愉しさのテンションが低い。『八笑人』そのまんまな馬鹿馬鹿しさが序盤から欲しい。

★さん喬師匠『百年目』

松喬師の『お文さん』の直後だけに、上方商人感覚がベースにある『百年目』はちと損をした印象が強い。番頭が着たり脱いだりで一睡も出来ない場面は気分はリアルで動きがスラップスティックで面白く、旦那のセリフに「伜」が入るのは初めて聞いたが二番番頭だけを謗る感が無くなって良いなど、また動いて良くなった点のある半面、「熱い熱いと泣いたんだよ」のセリフから番頭の号泣までがどうも弱い。番頭の涙を嬉し泣きに感じさせてこそ、さん喬師らしいのではあるまいか。

※何だか今夜のさん喬師は初手からテンションが上りきらなかったようである。

★松喬師匠『お文さん』

ユッタリ、モッチャリと上方商人噺の面白さを堪能した。定吉の可愛らしい事は丁稚のお手本のようなもの。丸で柄違いに一見思えるお文や正妻のしとやかな良さも印象深い。手っ伝いの又兵衛の悪目立ちしない面白さも出色(巧さを全く目立たせない辺りは東京なら一朝師的)。親旦那が気の回らないせっかちな老人なのもまた可笑しい。「暖簾分け」と「暖簾を継ぐ」の違いのマクラから上方落語らしさを満喫した。病さえも取り込む松喬師の噺家ぶりにも感嘆した。

※「何でこの師匠が松鶴になれんかったのか不思議でならぬ」という位の味わい深さである。

------------------------以上、下席-----------------

石井徹也 (落語道落者)

投稿者 落語 : 22:08

2013年06月23日

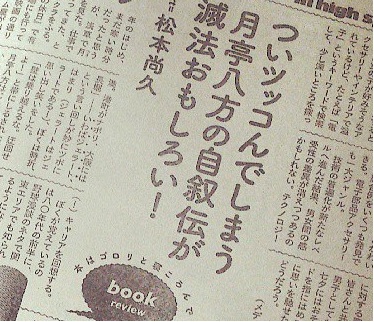

「ビッグコミックスピリッツ」のコラムページを!

6月24日(月)発売の「週刊ビッグコミックスピリッツ」(小学館)の

コラムページ「in high spirits」に月亭八方一門というテーマで

原稿執筆をしました。(P396です)。

ご覧いただきたく、お知らせ申し上げます!

松本尚久 (落語の蔵スタッフ・放送作家)

投稿者 落語 : 02:13

2013年06月02日

「天下たい平! 落語はやおき亭」 今後の放送予定です

◆天下たい平! 落語はやおき亭 放送予定◆

いつもごひいきを頂いております「天下たい平! 落語はやおき亭」の放送予定を申し上げます。

■6月16日(日) 立川談志「五人廻し」

1980年「にっかん飛切落語会」での収録テイクです。

■6月23日(日) 古今亭寿輔「地獄巡り」

陽気な地獄遊山で死ぬのが怖くなくなる!

■6月30日(日) 三笑亭夢楽「富士詣り」

はやおき亭、初登場の三笑亭夢楽。富士山の山開き(7/1)にあわせたオンエアです。

■7月7日(日) ゲスト・寒空はだか

東京タワーからスカイツリーへ。変遷する都市像を唄で解読します!!

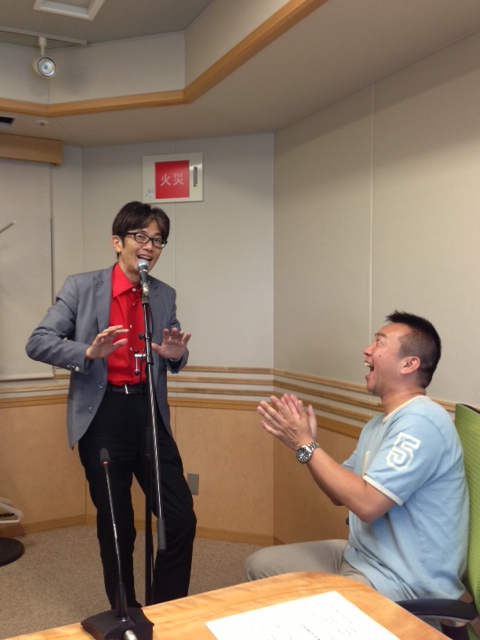

(白熱した都市論を交わす、寒空はだか(左)と林家たい平(右))

「天下たい平! 落語はやおき亭」は毎週日曜日の朝7時~7時30分。文化放送から放送中!

どうぞご期待下さい。

「天下たい平! 落語はやおき亭」スタッフ一同

投稿者 落語 : 19:28