« 2012年04月 | メイン | 2012年06月 »

2012年05月28日

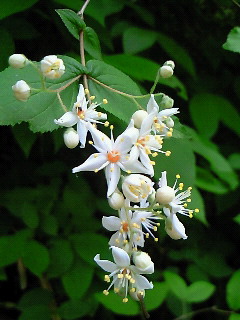

2012年5月28日 綺麗!でも、油断禁物

百貨店からお中元のお知らせが来た。

2012年、そんな季節になった。

日曜に渋谷にある青山学院大学に行った。

青々と繁った木々の葉。

木漏れ日の下で本を読んでいると

耳元で障る音が・・・。

ヤブ蚊の羽音だ。

もういる!!

反射的に手で空を握ってみる。

ゆっくり、グーをパーに。

手のひらでそれが粉々になっている。

血は吸っていない。

地面に残骸を落とす。

3分後に雀がチュンチュンと回収に来た。

帰りにドラッグストアで窓に吊す虫除け製品を探した。

大量に陳列されている。

もう、そんな季節になった。

綺麗!でも、油断禁物

あおやま

もうこの季節

投稿者 joqr : 11:01

2012年5月27日のゲストはアグネス・チャン(タレント)

1955年、香港生まれ。

1972年、「ひなげしの花」で日本デビューを飾り、一躍、

アグネスブームを起こしました。

上智大学・国際学部を経て、カナダのトロント大学では社会児童心理学を学び、卒業。芸能活動以外にも、長年に渡るボランティア活動、文化活動にも積極的に参加されています。

1998年には、日本ユニセフ協会大使に就任し、アジアやアフリカの現状を、各メディアで伝え続けており、先月にはユニセフの視察で、ブータンを訪問しました。アグネス・チャンさんをお招きして、「幸せの国」と呼ばれるブータンの現状について、お話を伺います。

投稿者 joqr : 10:00

2012年5月27日「阿部農縁」

今回は、福島県・須賀川市にある阿部農縁(あべ・のうえん)の寺山佐智子さんにお電話をつなぎました。

◎ まず、阿部農縁の「縁」が、普通の農園の「園」ではなく、縁結びの「縁」なんですね?

人との縁を大切にしたいので、農園の「園」を縁結びの「縁」にしました。

農家としては、大正時代から続いていて私で4代目です。

◎ 今年の3月から、民宿も始められたとか。きっかけは?

元々、須賀川市は、桃などの果物の栽培が盛んでしたが、

去年の福島第一原発による事故で、地域の直売所では果物が全く売れなくなってしまいました。

原発から70キロも離れ、私たちの桃や梨も、放射線量の検査で基準値未満なのに、とても残念です。

福島の農業がなくなるのは嫌でしたし、県外の人に今の福島の暮らしを直接見て感じてほしいと思い、農家民宿「よらっせ こらっせ」をオープンしました。

いつかは民宿をと思っていましたが、こんなに早くやるとは思ってもみませんでした。

◎ どんな雰囲気なのですか?

焼き杉の天井、漆喰の壁など、非日常がコンセプトです。

新鮮な野菜や手作り味噌を味わえて、農作業も体験可能になっています。

今は、ほうれん草、小松菜、うどなどを作っています。

◎ もう、お客様はお見えですか?

5月4日に、仙台から来たご家族(母1人、子3人)が記念すべき初めてのお客さんになりました。

◎ これから民宿をどんな風にしていきたいですか?

20年近く看護師をしてきたので、お客様の健康面についてアドバイスできたらと思っています。

あと、私たちをはじめ、福島は普通にやっていますのでぜひ、一度、遊びに来て下さい。

今回は、福島県・須賀川市にある阿部農縁の

寺山佐智子さんにお話をお伺いしました。

投稿者 joqr : 10:00

2012年05月21日

2012年5月21日 努力の結晶

頂点を極める秘訣・・・それは、諦めず努力し続けること。

大相撲夏場所千秋楽、西前頭7枚目の旭天鵬(37)が

平幕同士の優勝決定戦を制して優勝した。

昨年5月は八百長問題の影響で無料公開の技量審査場所が実施されたため、

興行としての夏場所開催は2年ぶり。

その場所で天鵬は昭和以降、最年長での初優勝。

また、初土俵から所要121場所、新入幕から86場所は、

貴闘力の103場所、58場所を抜いて1909年以降で最も遅く、

平幕優勝は01年秋場所の琴光喜以来11年ぶりと記録ずくめの優勝となった。

琴欧洲の休場で3敗の栃煌山が不戦勝。

取組が始まる前に白鵬ら4敗の3人が優勝争いから脱落。

史上初の6大関となった夏場所だったが、

稀勢の里以外は優勝争いに絡めなかった。

旭天鵬はこう振り返った。

自分でもよくわからないで1日1日相撲を取っていた。

終盤にトップに立つのは初めての経験で、

1日か2日寝られない時があり、酒を飲んで寝ていた。

信じられない。賜杯は重かった。

決定戦になりここまできたら、やるしかないと思った。

頭が真っ白になった。

20年間相撲をやってきて本当によかったと、つくづく思った」

5人で来日し、初のモンゴル出身力士となった。

半年後、稽古の厳しさや日本の食文化などに馴染めず、

ともに来日した5人とモンゴル大使館に駆け込むが、

モンゴルの実家まで来た師匠大島親方に

今にモンゴルの時代になると説得され、部屋へ戻った。

2004年日本国籍の取得を申請し、翌年5月12日にモンゴル国籍を離脱、

その後日本国籍を取得し帰化。

モンゴル出身力士としては初めてだった。

日本国籍取得に際しては母国モンゴルで「なぜ祖国を捨てるのか」

と非難の声も上がったが、

旭天鵬は「将来親方となり後進を指導するためには日本国籍を取得する必要がある」

現在の制度に従ったことを説明した。

帰化にあたっては師匠である大島親方が養親となっており、

停年退職に伴い自身が引退して部屋を継承すると見られていたが、

2012年4月に大島親方が退職する以降も旭天鵬は現役を続行することを希望。

大島部屋は2012年4月をもって閉鎖され、

旭天鵬ら大島部屋の所属力士は友綱部屋へと移籍し今日に至る。

現役続行という判断があってこその初優勝。

人なつっこい旭天鵬関。

優勝後の涙に感動。

日本人にもモンゴルの人達へも色々教えてくれた。

拍手を送りたい。

努力の結晶

先は見えないもの

投稿者 joqr : 13:59

2012年5月20日「小松菜のナムル」

今回は、リスナーの中から神奈川県・秦野(はだの)市にお住まいの岩井厚子(いわい・

あつこ)さんに電話をおつなぎして、「我が家のよい食メニュー」を伺いました。

◎ さっそくですが、岩井さんの「よい食メニュー」を教えて下さい。

「小松菜のナムル」です。

小松菜は栄養価が高く、ホウレン草よりもカルシウムが多くて栄養満点です。

食事のおかずとして、主人にはお酒のおつまみとして食卓に出しています。

◎ 小松菜のナムル、どんな風に作るのですか?

まず、小松菜1束を茹でます。うちは3人家族ですが、

4人家族でもこのくらいの量で充分だと思います。

余分な水分を絞ったら、小松菜を5センチくらいに切って、

おろしニンニクを小さじ1、ごま油も小さじ1、

塩は小さじ2分の1を目安に、小松菜と和えます。

最後に、白ゴマを指でつぶして、振りかければ出来上がりです。

◎ 簡単に作れて、とても美味しそうですね。

これは、どなたから教えてもらったのですか?

小松菜はナムルにすることで、たくさん食べられるよ、と

農家の方に教えてもらいました。

私は、普段、鶴巻温泉の「弘法の里湯(こうぼうのさとゆ)」

という所のお土産屋さんで働いているのですが、そこでは

農家の方が作る新鮮な野菜も販売しています。

農家の皆さんと、いろいろな会話をするのが楽しみです。

今回は、神奈川県・秦野市にお住まいの

岩井厚子(いわい・あつこ)さんにお話を伺いしました。

投稿者 joqr : 10:00

2012年5月20日のゲストは平川克美(立教大学MBA特任教授)

1950年、東京のお生まれ。

早稲田大学理工学部を卒業後、渋谷・道玄坂に翻訳を主な業務とする、

アーバン・トランスレーションを、友人らと共同で設立。

現在は、ベンチャー企業を支援する株式会社リナックスカフェの代表取締役の他、立教大学MBA特任教授として大学で教鞭も執られています。

また、文筆業でも活躍され、「株式会社という病」、「経済成長という病」などの著書では、右肩上がりの経済成長の信奉者に警鐘を鳴らしています。

この度、「小商いのすすめ 経済成長から縮小均衡の時代へ」(ミシマ社)を

上梓。時代の転換期に入った日本のこれからを考える一冊として話題を集めています。

投稿者 joqr : 10:00

2012年05月14日

2012年5月14日 慎ましく

緑がますます濃くなってきた。

近くの自然公園を散策すると

ウグイスはじめ、野鳥の会話が賑やか。

すぐそばで鳴くので驚いてしまう。

ウグイスの「ホーホケキョ」は、

春から夏の繁殖期に雄のみが出す鳴き声で、

縄張りに侵入する他の雄(オス)を追い払い、雌(メス)を呼ぶもの。

「チャッ、チャッ」という声は、

雄雌が、敵、親、子などに対して、季節を問わず発する。

どうして小鳥の囀り(さえずり)は、

人間が聞いてもきれいな声に聞こえるのか?調べてみた。

自分なりの結論は、長年雌が『美しい声でさえずる雄』を選んで来たから。

例えばコマドリは、1日に何千回も囀る。

囀りに熱心な雄は、食べ物を探す時間が少なくなる。

それでも食べ物を取るのに苦労をしないほど、

良い条件の縄張りを確保している雄ということになる。

また、大きな声で長く囀ることができる雄は、

体力がある証拠とも考えられるだろう。

私たちが聞いて美しいと思う小鳥のさえずりは、

雌が聞いたら、それ以上に、

強い遺伝子を残すための命をかけた選択になるようだ。

少子化や原発事故で、金や技術に無力さを覚えた私達。

今一度、自然界から学ぶときなのかもしれない。

美味しい空気、緑の生命力・・・

山の花を見て感じることこそ、真理なのだろう。

慎ましく

頭の上で空に向かって咲く花

森の宝石

投稿者 joqr : 10:33

2012年5月13日「めろめろメロン」

今回は、宮崎県です。

宮崎県の南西部にある小林(こばやし)市、JAこばやしメロン生産部会の大角正廣(おおづの・まさひろ)さんに電話をお繋ぎしました。

◎ 大角さんが作るメロンは、何というメロンなんですか?

めろめろメロンです。

正式な名前は「みやざき温室光センサーメロン」というのですが、それでは売りにくいということで、東国原・前知事が名づけました。

11月から7月の初めくらいまで、店頭に並びます。

◎ その、「めろめろメロン」の特徴は何でしょう?

とにかく甘いことです。個人差はありますが、普通、甘いメロンだなと感じる時、糖度13.5程度なのですが

めろめろメロンは糖度が14もあります。

舌の上で甘くとろけます!光センサーによる厳しい審査を通過できたものだけが、「めろめろメロン」と名乗れます。

◎ 宮崎県の小林市は、昔からメロン栽培が盛んなのですか?

昭和40年代から、メロンを栽培していまして、今も県内生産の6割を占めています。

一時は、販売高が10億円を超えるほどでしたが、生産者の高齢化や燃料価格が高騰してしまい、生産農家と売り上げが激減してしまいました。

「このままではいけない」と、8000万円以上する光センサーを導入し、これで味にハズレが無くなりました。

他の生産地との違いを打ち出す戦略に出て、今に至っています。

◎ メロン栽培で、こだわっていらっしゃるところは何ですか?

味はもちろんですが、外観の美しいネット(網目)です。

美しい網目を出すためには、温度管理、水の管理が大切です。

ハウスで栽培しているのですが、外の気温にも左右されてしまうので、きめ細かく管理する必要があります。

私たちの愛情がこもった「めろめろメロン」、ぜひ味わってみて下さい。

今回は、宮崎県・JAこばやしメロン生産部会の大角正廣(おおづの・まさひろ)さんにお話をお伺いしました。

投稿者 joqr : 10:00

2012年5月13日のゲストは松本健一(評論家・麗澤大学教授)

1946年、群馬県生まれ。

東京大学経済学部卒業後、評論・評伝・小説など、多方面で活躍し、

「近代アジア精神史の試み」でアジア太平洋賞を受賞。

「評伝 北一輝(きた・いっき)」では、毎日出版文化賞、

司馬遼太郎賞を受賞しました。

東日本大震災が発生した際は、内閣官房参与として

「復興ビジョン(案)」を当時の菅直人総理に提出。

この度、「海岸線は語る 東日本大震災のあとで」を上梓され、

海岸線という独自の視点から、被災地や「ふるさと」を考える内容が、読者の反響を呼んでいます。

投稿者 joqr : 10:00

2012年05月07日

2012年5月7日 平穏

連休最終日、各地嵐に見舞われた。

特に『竜巻』。今回は命を落とした人も出た。

竜巻は海外で多く見られるものだと考えていたが、

最近は日本でもよく耳にするようになった。

なぜ竜巻が発生するのか?

空と地上の温度差が大きくなると、竜巻が発生する。

空気が暖められたことによってできた水蒸気が雲になり、

それが素になる。

昼間の気温が急上昇。

そこに、冷たい空気が流れ込んでくると、

大気の状態がとても不安定になるのだ。

竜巻は台風と似ている。

台風との違いは、渦巻きの大きさや移動する距離が小さいこと。

反対に、竜巻で起こる風は台風よりずっと強い。

いったん竜巻が起こると、どこに行くかがわからない。

空気が大きくなった積乱雲に向かって、渦状に巻き上げる。

海や地上にあるものを巻き上げて、大きな被害がでる。

竜巻の恐ろしいのは、小さな雲でも強力な風を起こすこと。

雲の底のほうから、漏斗雲というラッパ状の雲が、地表に垂れ下がる。

空気を次々と吸い上げて空気の流れが重なり、渦巻きを作る。

この渦巻きが集まると、まわるスピードは一気に速くなり、

下にあるものを何もかも吸い上げてしまう。

竜巻が多く発生するアメリカでは、大きく3つの種類に分けている。

陸上竜巻・空中竜巻・水上竜巻だ。

陸上竜巻はラッパ状の漏斗雲を持つ。

空中竜巻は、漏斗雲が雲の底からたれ下がっている状態。

地表までは届かず、被害はない。

水上竜巻は、漏斗雲が水面に向けてたれ下がる。

渦のまわるスピードが速くなると、水煙(すいえん)が立つ。

竜巻は、世界中で発生している。

一番強い竜巻が発生するのはアメリカ。

その数も1年間で約800個もの竜巻が発生するそうだ。

続いてインド、イギリス、オーストラリアの順。

竜巻が発生しないのを願うばかりだ。

平穏

頑張るゴーヤ

投稿者 joqr : 10:22

2012年5月6日「茶畑プリン」

今回は、高知県です。

高知県の北西部で、高知市と愛媛県・松山市の中間にある仁淀川町(によどがわちょう)の池川茶園(いけがわちゃえん)

の山中由貴(やまなか・ゆき)さんに電話でお話を伺いました。

◎ 山中さんのところは、お茶の栽培が盛んなのですか?

皆さんによく言われるのですが、高知県でもお茶を作っていまして、仁淀川町は古くからお茶作りが盛んです。

池川茶というお茶で、渋みがあって、男性的な味です。

清流・仁淀川の名水や朝晩の寒暖の差、春先の霧などおいしいお茶が出来る条件がそろっています。

◎ 今、スタジオには、この池川茶(いけがわちゃ)を使ったスイーツ「茶畑(ちゃばたけ)プリン」が届いています。

山中さん、ありがとうございました!

茶畑プリンを作ろうと思ったきっかけは、何でしたか?

地元特産のお茶菓子を作ろうと思ったことです。

池川茶を使ったもので、仁淀川町のお土産になるような商品がこれまでありませんでした。

そこで、お茶農家の女性が集まって、試行錯誤の末にこの茶畑プリンが誕生したんです。完成まで2年かかりました。

◎ 評判は、いかがですか?

おかげさまで、全国からご注文を頂いております。

これまで、仁淀川町のお茶の知名度は低かったのですが、この茶畑プリンとともに、これからどんどん上がっていってもらいたいです。

◎ ちなみに、仁淀川(によどがわ)という川は、同じ高知県の四万十川(しまんとがわ)よりも、水がきれいだそうですね?

この前、NHKスペシャルで特集されたんですが、川底まで見えますし、うちの茶園のすぐ横を流れています。

四万十川ばかりが取り上げられますが、ぜひ一度、仁淀川町にも遊びに来て下さい。いいところですよ!

「茶畑プリン」に関しては、池川茶園のホームページをご覧になってみて下さい。

高知県・仁淀川町(によどがわちょう)の山中由貴(やまなか・ゆき)さんにお話をお伺いしました。

投稿者 joqr : 10:00

2012年5月6日のゲストは小林一郎さん(建築評論家)

1952年、東京・柴又生まれ。

明治大学卒業後、建築関係の編集プロダクション

「秋耕社(しゅうこうしゃ)」を主宰し、土木・建築を中心とした

書籍・雑誌の執筆・編集などを手掛け、「まち歩き」の視点からの

街並み・建築観察が高い評価を得ています。

現在、淑徳大学・池袋サテライトキャンパス・エクステンションセンターや

朝日カルチャーセンター千葉で近代建築の講師を務めるほか、

これまであまり知られることのなかった「ガード下」の歴史を解き明かした

「ガード下の誕生‐鉄道と都市の近代史」を上梓。

これまでとは違ったまち歩きが出来る本として話題を集めています。

投稿者 joqr : 10:00

2012年05月01日

2012年5月1日 3年後を夢見て

連休である。ハナミズキが目を引く。

休みの直前、近所の公園に茂っている樹木の剪定が行われた。

常緑、広葉、いずれもさっぱりし、見通しが格段によくなった。

伸ばし放題だった髪の毛をリクルートか何かでバッサリいった、そんな感じだ。これにあやかり、我が家の庭木もカット。

こちらも見違えた。

この勢いで、部屋のがらくたも・・・・

とはいかなかった。

先月植えた芝ザクラが、少しづつ開花。

20センチ間隔で植えるようにの指示を守り、

現在はすかすかだが、将来はびっしり花でうまるのだろう。

3年後が楽しみである。

3年後を夢見て

近寄れば鮮やか

鼻水木と書くと台無し(笑)

投稿者 joqr : 12:51