« 2011年11月 | メイン | 2012年01月 »

2011年12月26日

2011年12月18日・25日ゲストは、渡部陽一さんです

1972年、静岡県のお生まれ。

明治学院大学に在学中から、世界の紛争地域の取材活動を

スタート。現地で撮影された写真を様々なメディアに発表

されてきました。

これまでに訪問された国と地域は「アフガニスタン」「ザイール」

「イラク」「ソマリア」など、120箇所以上。

今年は「米軍従軍記者」としてアフガニスタンでの撮影をされ

ました。

投稿者 joqr : 17:40

2011年12月26日 窮屈そうな・・

何故、年末になるとあれこれ不具合が生じるのだろう。

1つは、車庫のシャッター。

これが開いたり開かなくなったり。

1ヶ月半前くらいにいったん開かなくなり

深夜にガタガタ作業し、何とか開けた。

その後業者に応急処置をお願いした。

向こうが言うには、

「また開かなくなったらもう壊すしかない」

「早く替えた方がいい」

といいながら、修理代は12600円。高くないかなあ・・。

ならばと見積もりを頼むも、これがなかなか来ない。

何度か催促し、漸く届いた金額が高い。

12600円分は恐る恐る使うことにしたのだが・・・。

もう1つは、パソコンのCD挿入開閉口。

こちらも開かない。

年賀状の差出人を印刷しようと

パソコン起動し、開閉ボタンを押した。

すると「キュイーン」という苦しそうな

音を立てやがて止まる。

何回か繰り返しても同じ。

こちらは手動でやるしかないか。

何かと不便な年末である。

窮屈そうな・・

投稿者 joqr : 10:48

2011年12月19日

2011年12月18日「雪白体菜(せっぱくたいさい)」

郷土料理はその土地の文化です。伝統の食材や料理を伝えていくのは大事なことですね。

今日ご紹介するのは、地元で受け継がれてきた郷土料理を守っていこう!と、

町を挙げて取り組んでいる埼玉県・秩父郡のおはなしです。

「埼玉県・秩父郡・皆野町」にあります「金沢たたらの里」

加工センターの高橋冨美子さんにお話を伺いました。

◎ 早速ですが、地元に伝わる郷土料理に関して教えて下さい!

「雪白体菜(せっぱくたいさい)という、葉物の野菜を使った料理です。

この野菜は、葉っぱが「杓文字」に似ている事から地元では「しゃくし菜」

と呼ばれ親しまれています。このしゃくし菜を漬物にし、とうもろこしの粉で

包んで「まんじゅう」にして地元直売所で販売しています。

長野県で食べられている「おやき」のようなものです。

◎ しゃくし菜の特徴は?

大変やわらかい葉っぱで、地元では唐辛子やみりんで味付けをして、

漬物にして昔から保存食として食べていました。

収穫時期は、10月半ばから11月一杯です。

◎ このおまんじゅうを販売し始めたきっかけを教えて下さい。

しゃくし菜を使ったまんじゅうは、昔から地元で食べられていた家庭の味でした。

町の人口が徐々に減り、作り方を知らない人たちが増加。

このままでは、「しゃくし菜まんじゅう」がなくなってしまうと思い、

5年前から地元の農家の女性が製造してJAの直売所で販売しています。

現在メンバーは、60代の女性9名です!

◎ おまんじゅうの評判はいかがですか?

大変好評で、JAの直売所でも人気商品です!

しゃくし菜だけではなく、まんじゅうの皮の原料である、とうもろこしも地元産

のものを使っています。

◎ おしまいに、高橋さんにとっての「よい食」とは何かを教えてください。

旬のものを意識して食べる事です。

「みんなのよい食プロジェクト」は日本の食の未来を元気にするための運動です。

今日は、「埼玉県・秩父郡・皆野町」、「金沢たたらの里」の高橋冨美子さんに

お話しをお伺いしました。

投稿者 joqr : 17:48

2011年12月19日 冬の到来

インフルエンザが流行期を迎えたと思ったら

福島原子力発電所作業員が「ノロウイルス」に

集団感染したという。

食中毒と言えば、湿気が多く菌の繁殖しやすい

梅雨から夏の時期というイメージがある。

しかし冬季にはウイルス性食中毒が頻発し、

その大多数はノロウイルスが原因。

日本は1998年に厚生労働省の食中毒統計に加えられて以来年々増加し、

2001年には食中毒患者の3割りを占め、

毎年10月頃から1 ~2月をピークに全国的に流行している。

「胃腸にくる風邪」として表現されることもあるこのノロウイルス。

感染すると24時間~48時間ぐらいで発症。

ということは、直前の食事が原因ではないのだ。

それほど熱は出ないが、吐き気や嘔吐、腹痛、下痢などの症状がある。

症状はいきなり起こることが多く、

夜に床につくと突然お腹からこみ上げてくるような感触と吐き気を催し、

夜中ずっとトイレから出られなかったという話をきいた。

無理に横になろうとしても気持ち悪くて横になれず、

吐き気が治まったと思ったら次にずっと水のような下痢が続くということもある。

これらの強い症状が1~2日ほど出て、徐々に回復する。

もっとも人によっては、感染しても軽い症状の場合がある。

ただ、小児や高齢者など体力が弱い人の場合、

脱水症状や、さらに体力を消耗して大変危険なので

酷い場合は病院にかかったほうが良いのだそうだ。

治療に関しては、増殖を抑える薬剤はなく、

せいぜい整腸剤や痛み止めなどの対症療法しかない。

ノロウイルスの感染経路はほとんどが食べ物や食器などからの経口感染。

具体的には嘔吐した子供の吐物の後片付けをしたり、

不十分な手洗いのまま調理した食べ物を食べたりすることにより感染する。

一般には飲食物からの感染よりも、人から人への感染のほうが数が多いといわれている。

予防は、トイレの後、料理の前・食事の前には、必ず手をよく洗う。

キッチンの調理器具も消毒する等。

外出時のポイントは、トイレのドアノブに注意と聞いたことがある。

なんと言っても、日頃から免疫力を落とさない・・これにつきるようだ。

共に気をつけましょう!

冬の到来

冬の模様

投稿者 joqr : 13:12

2011年12月16日

2011年12月11日「凍り餅」

長野県の郷土料理の一つに、「凍り餅」というものがあるそうです。

(みなさんは、ご存知でしょうか?)

かつては、多くの家が、お正月過ぎに、この「凍り餅」を作って

いたのだそうです。

今日は「凍り餅」を作っている「長野県・大町市(おおまちし)」

「JA大北(だいほく)」「農産物直売所 かたくり」

「凍り餅部会」の横山美知恵(みちえ)さんにお話を伺いました。

◎ はじめに長野県・大町市に関して教えて下さい!

北アルプスの雄大な自然に囲まれ立山黒部アルペンルート・黒部ダムの玄関口で

ある大町市。(槍ヶ岳の東側)。観光客が多く、特産品はお米です。

◎ 郷土料理「凍り餅」は、どのような食べ物なのでしょうか?

臼と杵を使ってついた、つきたての餅を3日間、水につけてから、2ヶ月干して

作ります。もともとは保存食で、そのまま食べたり、水に戻して食べたりします。

材料であるもち米は、地元の契約農家が作ったものです。

1月初旬に作りはじめ、1月一杯まで地元では作ります。

干す時に吹く「岳おろし」という地元特有の風が風味になります。

◎ 凍り餅部会を結成したきっかけを教えて下さい。

以前から若い人が凍り餅を作らなくなった事を残念に思っていました。

郷土料理である凍り餅を次の世代に引き継いでいきたいと考え、凍り餅部会を

平成8年に設立しました。メンバーは、50~70代のメンバーが中心で20名です。

◎ 凍り餅の評判は、いかがですか?

地元では定番の料理のため、みんな冬になると待ち望んでいます!

道の駅やJAの直売所等で販売していています。

◎ おしまいに、横山さんにとっての「よい食」とは何かを教えてください。

地元のモノを食べる事! 我が家はお米や野菜も家で作っていて、

みそやしょうゆも自家製です。

「みんなのよい食プロジェクト」は日本の食の未来を元気にするための運動です。

今日は「長野県大町市(おおまちし)」「JA大北(だいほく)」の

横山美知恵(みちえ)さんにお話しをお伺いしました。

投稿者 joqr : 17:41

2011年12月11日ゲストは、分山貴美子さんです

「口笛の演奏家」 分山貴美子さん

1972年、福岡県・福岡市のお生まれ。

子供の頃から音楽を学び、東京・国立音楽大学に進学。

大学ではピアノと声楽を専攻していましたが、在学中、

「口笛奏者」になることを決心され、演奏活動を開始。

その後は国内外で活躍をされ、2007年、アメリカ・

ノースカロライナ州で開催された口笛の世界大会では

クラシック、ポピュラーの二部門で優勝。

また「同じ空の下」「くちぶえ天国」など、口笛作品の

アルバムも好評を博しています。

投稿者 joqr : 17:39

2011年12月12日

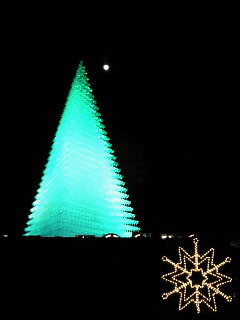

2011年12月12日 月とタワーと結晶と

国営昭和記念公園Winter Vista Illuminationを楽しんできた。

ここ数年、1年の締めくくりとして毎年足を運んでいる。

日本夜景遺産事務局主催による「日本夜景遺産」の

「ライトアップ夜景遺産」に認定されたというからかなりのレベル。

夜景のプロが認める日本を代表するイルミネーションだ。

大人400円の入園料を払い、園内に目を向けると、

まずはキングオブシャンパングラスツリーに目を奪われる。

高さ約4.5m、グラス数6,545個、段数33段。

赤、青、緑・・・様々に色を変える。

運河のような池には、所々にミニシャンパングラスツリーが。

長さ200mのイチョウ並木のイルミネーションも素晴らしい。

大噴水を左手に見ながら奥へ進むと大ケヤキ。

15000球の光の装飾が私の足を止める。

この場所が私のお気に入り。

1年を振り返る場所だ。

3月11日東日本大震災。

大ケヤキを覆う電飾の数より

命を落としたり、まだ不明の方の数が多いとは・・・。

一瞬光が魂に感じ、手を合わせた。

寒空に青白い光を放ち、心をクールにさせる。

さらに奥には、グラウンドイルミネーション。

広場の斜面にファンタジックな世界が。

まさに光で表現するおとぎの国だ。

子供は走り回り、大人は一所懸命シャッターを押す。

体はかなり冷えるが、心は温かくなった。

今年も色々なことがあった・・・。

尚、手袋・マフラーは必需品。ポケットカイロ携帯ををお勧めする。

12月25日(日)まで、点灯時間:17:00~21:00(最終入園は20:50まで)

月とタワーと結晶と

カナル(運河)の輝き

乾杯

投稿者 joqr : 10:31

2011年12月05日

2011年12月5日 孤独な紅葉

2011年が1ヶ月を切った。

先日まで暖かだったのに、急に手袋の季節。

近所の木々も紅葉が急速に進んだ。

しかし、あまり美しくない。

くすんだ紅葉なのだ。

変色の仕組みを改めて調べた。

朝晩の冷え込みが厳しくなると(10~8℃)

葉の付け根に水分や養分が詰まって層ができる(離層)。

すると、葉に合成された糖分がどんどん蓄積され、

この糖分から赤い色素(アントシアン)が新たに合成される。

一方、緑色(クロロフィル)は、どんどん分解されてしまう。

結果として緑色の色素がなくなり、赤い色素が増える。

これがカエデなどが色づく「紅葉」だ。

では黄色は・・・

イチョウの黄色は紅葉とはメカニズムが異なり、「黄葉」とよばれる。

イチョウを含め、植物の葉にはもともとカロチノイドという黄色の色素がある。

確かに普通に枯れる葉は黄色くなるのだ。

緑(クロロフィル)が分解されると、緑色が薄くなることで、

このカロチノイドの黄色が目立つようになり、黄色く色づいたように見える。

イチョウはアントシアン(赤の色素)のような新たな色素の合成を行わないため、

「黄葉」するのだ。

年々、紅葉の時期が遅くなって、過去50年のあいだに15日もカエデの紅葉が遅れているそうだ。

綺麗な紅葉になる条件は3つ

1昼と夜の寒暖差が大きい

2紫外線が沢山当たる

3適度な湿度があること

また、黄色になるのは「黄葉(おうよう)」

茶色になるのは「褐葉(かつよう)」

赤色になるのが「紅葉(こうよう)」という。

また1つお利口になった。

ただ、いつまで覚えているだろうか・・・。

孤独な紅葉

闇夜と黄葉

投稿者 joqr : 10:21