« 2011年04月 | メイン | 2011年06月 »

2011年05月30日

2011年5月29日 「ホワイトアスパラガスの酢味噌和え」

今回は、番組リスナーのみなさんに電話を繋ぎまして

「我が家の『よい食メニュー』をお伺いいたします。

北海道・札幌市にお住まいの藤田幸子さんにお話をお伺いしました。

◎ 早速ですが藤田さんの「よい食メニュー」を教えて下さい!

「ホワイトアスパラガスの酢味噌和え」です。

夫の実家でアスパラガスを栽培しているため新鮮なアスパラガスが手に入る。

ホワイト&グリーンアスパラガス両方手に入る。シーズンは5~6月一杯までです。

◎ 使用する材料を教えて下さい。

ホワイトアスパラガス、お酢、味噌。至ってシンプルなメニューです。

◎ 「酢味噌和え」の作り方は?

ホワイトアスパラガスを茹でて、酢味噌と混ぜるだけです。

◎ ご家族の反応はいかがですか?

私は函館出身で、函館では、そんなにアスパラガスを食べませんでした。

結婚して、札幌に来てアスパラガスをよく食べるようになりました。

アスパラガスは、茹でてマヨネーズを付けて食べる!のがお勧めですが

夫は子どもの頃から酢味噌和えを食べていたため結婚してから作るようになりました。

◎ 「酢味噌和え」のほかにもアスパラガスはよく食べますか?

北海道は、5月が運動会シーズン。

運動会の際、お弁当を持ち寄って家族一緒に昼ご飯を食べるが、

その時もアスパラガスは欠かせない。

ホワイトアスパラは酢味噌和え、グリーンアスパラは炒め物やフライにして持って行く!

家族の定番メニューです。

◎ おしまいに、藤田さんにとっての「よい食」とは何かを教えてください。

家族揃って食卓を囲む事。息子三人は、よく食べる!

家族団らんのもとが揃っての「食事」!

投稿者 joqr : 17:58

5月29日のゲストは、熊田千穂さんです。

ゲストは、ジャズシンガーの熊田千穂さんです。

熊田千穂さんは栃木県のお生まれ。

日本大学芸術学部を卒業後、「文学座」養成所などを経て、

ジャズシンガーとしての活動をはじめられました。

熊田さんがレパートリーの中心にされているのが、

大正時代から昭和初期にかけての流行歌、ジャズソング。

いまから半世紀以上前のジャズソングを、熊田さんの

オリジナル・アレンジで唄い、多くの支持を集められています。

現在はアルバム「Sing Me A Song」が発売中。

今回は熊田千穂さんのアルバムからの曲をかけながら

ジャズソングの魅力をご紹介しました。

投稿者 joqr : 17:53

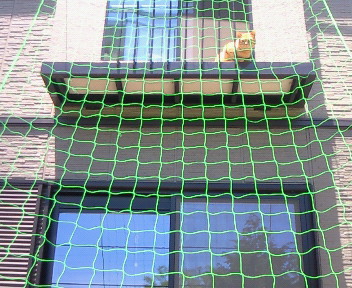

2011年5月30日 伸びてるぞ!

土曜日曜の大雨で、被災地が心配と同時に

我が家の緑のカーテン、苗が根腐れしないか

不安に思っていた。

しかし植物はなかなかどうして。

成長を止めていなかった。

脇に植えたミニトマトの生育がめざましい。

ニガウリの苗もまた一区画先に弦を伸ばした。

改めて自然の強かさに驚く。

伸びてるぞ!

役割分担、エリア

投稿者 joqr : 09:30

2011年05月23日

2011年5月23日 順調

緑のカーテンを作り始めて1週間。

植物の成長に改めて驚く。

『雨後の竹の子』という表現はよく耳にする。

雑草以外でそれを目の当たりにすると、

何とも嬉しい。

写真をご覧頂きたい。

ニガウリのツルがネットを捉まえた。

国際宇宙ステーションに

日本初の無人宇宙ステーション補給機へのドッキングに成功したときのような

壮大な感動と言ったら大げさだろうか。

いや、私には、地上400キロ上空にある宇宙基地と同じくらい

見守っている物体である。

そのツルの1つは、美しいスプリングのような形状をしている。

う~ん、自然は偉大である・・・。

順調

成長

自然の美

投稿者 joqr : 12:37

2011年5月22日 「電照菊」

みなさんは、電照菊(でんしょうぎぐ)という菊の花を御存知でしょうか?

この菊の花は、電気を利用する事によって、一年を通じたハウス栽培が行われ、

季節に関係なく出荷できるそうです。

今日はその菊を作っていらっしゃいます「福岡県・八女市(やめし)」

「JAふくおか八女」「電照菊(でんしょうぎぐ)部会 青年部」の

大塚隆徳(たかのり)さんにお話を伺います。

◎ はじめに、福岡県・八女市に関して教えて下さい。

福岡県の南西部に位置します。

八女と言えば、菊の花以外にも玉露茶栽培が盛んです。

日本最大の玉露産地で、日本茶のブランド茶です。

◎ 八女市ではいつ頃から電照菊の栽培を?

八女では、昭和20年代から電照菊の栽培がスタートしましました。

技術は徐々に発展し、平成に入り菊の周年出荷を実現しました。

(「電照菊」=開花前の菊に照明を当て、日照時間が長いと勘違いさせる。

結果的に開花を人工的に遅らせる。)

わたし自身も、父の畑を引き継ぎ、現在は一緒に2000坪の敷地で、

菊をハウス栽培しています。

◎ 一年を通じて菊を出荷するご苦労は?

出荷時期を合わせる事。年間で出荷量が増えるのは、お盆、正月、春と秋のお彼岸。

3~4分咲きで出荷し、ピークに花が咲くように逆算。

最近は、ハウスを維持する石油代が高く、大変苦労しています。

花は、寒過ぎても、暑過ぎても咲きません。夏ギクは5月下旬~10月上旬にかけて

出荷されます。

◎ 八女の菊は、全国的にも評価が高いそうですね!

過去に日本農業大賞を受賞したことがある。

最近では、栽培農家は全員が〝エコファーマー"を取得。

部会では、防虫ネットを上手く活用し、殺虫剤などの散布回数を削減し、

安全な土作りに力を入れています。

◎ 菊の消費を拡大するため、新たな提案をしているそうですね!

白い菊をブライダル関係の商品に使用できないか提案中。

菊と言っても、様々な色があり、ブーケなどにも使えるのではないか?とPR。

新たな市場を開拓したいと思っています。

◎ おしまいに、大塚さんにとっての「よい食」とは何かを教えてください。

家族揃って食卓を囲む事です。

投稿者 joqr : 11:12

5月22日のゲストは、杉山美奈子さんです。

ゲストは、コミュニケーションを円滑にするための

「話し方」の専門家、杉山美奈子さんです。

杉山美奈子さんは山梨県のお生まれ。

コミュニケーション・オフィスの勤務を経て、現在は

短期大学で講師をされながら、暮らしの中で役立つ「ことば」

についての本を執筆されています。

これまでに書かれたご本には「幸せをつかむことばの魔法」

「暮らしの絵本 話し方のマナーとコツ」

「ことば美人へのプチ・レッスン」などがあります。

今回は、お客様の杉山美奈子さんに、使い方ひとつで相手に与え

る印象も、自分自身の気分も変わる「ことばの楽しい使い方」に

ついてたくさんの具体的な会話の事例をもとにお伺いしました。

投稿者 joqr : 11:07

2011年05月16日

2011年5月15日 「体験・山菜摘み農園 じゅうべえ」

5月に入り、山菜が美味しい季節になりましたね。

今日は、滋賀県で山菜採りができる農園が人気を呼んでいるという話題です。

「滋賀県・高島市」「体験・山菜摘み農園 じゅうべえ」の西澤恵美子さんにお話を伺います。

◎ はじめに西澤さんがいらっしゃいます、高島市に関して教えて下さい。

滋賀県高島市は、琵琶湖の西部に位置している。

日本海側に近いことから冬の寒さは厳しく、積雪量の多い日本海側気候です。

4月下旬まで周りの山は、雪が残っています。

農園がある場所は、市街地から車で1時間ほど離れており、農家も多く、しいたけ栽培をしています。

◎ 山菜採りができる農園を始めたきっかけを教えて下さい。

私は高島市に嫁いで、義母さんから農業を学びました。

最近は、集落で過疎化が進み、田畑が荒れてしまった。

これ以上、荒れていく里山を放置するわけにはいかない!と思い、

はじめたのが山菜とりの出来ます農園「じゅうべえ」でした。

◎ 農園の特徴を教えて下さい。

お客様と一緒に山に入り、山菜を摘んで来ます。

旦那さんと義母さんも手伝ってくれて、シーズンには大勢のお客さんがやって来ます。

戻ってきたら、採れたての山菜を料理し提供しています。

◎ 5月下旬に食べられる山菜は、どんなものがありますか?

こごみ、山ウド、しいたけ、山にんじんなど。

山ウドやしいたけは、天ぷらにしたりする。

周囲は、猪や鹿もいて、食べられないようにするのが大変…被害が結構あり、

猪や鹿のためにしいたけを栽培しているんじゃないか!?と、思う事もあります。

◎ お客さんの評判は、いかがでしょうか?

やって来ますのは、地元の滋賀県からだけではなく、

京都、大阪、奈良、愛知・名古屋からもお客さんが来ます。

子どもから年配の方まで、年齢層は幅広く、年配の方は、

昔はみんなこんな景色だった…と、懐かしむ人が多い。

◎ おしまいに、西澤さんにとっての「よい食」とは何かを教えてください。

旬のものを食べる事!これに限る。

投稿者 joqr : 13:53

5月8日と15日のゲストは、山田太一さんです。

ゲストは、脚本家、小説家として活躍をされている

山田太一さんです。

山田太一さんは昭和9年、東京・浅草のお生まれ。

昭和33年、映画会社の松竹に入社され、木下恵介監督に師事

をされました。

昭和40年に松竹を退社。

以降、主にテレビドラマの分野で多くの脚本を執筆され、

代表作に「岸辺のアルバム」、「早春スケッチブック」、

「ふぞろいの林檎たち」などがあります。

また、小説家としてもたびたび作品を発表され、現在は

19年ぶりの書き下ろし作品「空也上人がいた」が発売中です。

8日の放送では、山田さんの新作小説「空也上人がいた」について

なぜ、このような小説を書くに至ったか、そして小説の中に登場する

3人の主要な人物に投影させた山田さんの想いを伺いました。

15日の放送では、戦争中に子供時代を過ごした山田さんの生い立ち、

そして東日本大震災後の日本と戦後から立ち直った日本との姿を重ねて

今後の日本について語っていただきました。

投稿者 joqr : 13:44

2011年5月16日 緑のカーテンのもと

東日本大震災から2ヶ月が過ぎた。

被災地では行政判断の遅れから

半壊の家を補修すべきか諦めるべきかで

苛立つ方も少なくないという。

また、東京電力福島第一原発の事故

独立行政法人の震災以前のシミュレーションで

事故が想定されていたというショック。

やはり『根拠なき楽観』という言葉がよぎる。

自分には何が出来るか・・・。

電力夏のピーク時に何とか節電すべく

緑のカーテンを計画。

早速、ホームセンターでネットと苗を購入した。

1ヶ月前にチャレンジしようと考えたが

残念ながら、ゴーヤの苗が売り切れ。

先日漸く3鉢手に入れた。

プランターに野菜用の土を入れ、苗を植えた。

なるべくネットに近づけた。

ゴーヤは育てやすいと聞き決めた。

日除けになる上に、ゴーヤが実れば

一石二鳥。

現在まだ20センチ弱だが、今後これがどこまで

伸びるか・・・。

楽しみである。

緑のカーテンのもと

上昇あるのみ

どこまで伸びるか

投稿者 joqr : 10:39

2011年05月09日

2011年5月8日 「増毛シードル」

リンゴはそのまま食べても勿論、美味しいですが、料理に使ったりジュースにする

など、様々な食べ方があります。今日はリンゴを使ったスパークリングワインをご紹介します。

「北海道・増毛郡・増毛町」「増毛シードル」の堀井拓哉さんにお話を伺います。

◎ はじめに増毛町に関して教えて下さい。

北海道の北西部にあり、日本海に面している町です。

最寄りの空港は、旭川空港だが、そこからも100km以上離れています。

増毛町を走る道道546号線はアップルロードといわれるほど、果樹園が多い。

リンゴを育てる事ができる北限と言われています。

◎ 堀井さんは、増毛町出身ではないそうですね?

元々札幌出身で、増毛町に農業をやるために移住しました。

私は、カナダに4年ほど留学した経験があり、その時に大規模な農場を目にして、

自分たちもやり方さえ工夫すれば、この規模でできるのではないか?と思った。

現在、この土地で120本ほどのリンゴを育成中です。

◎ リンゴのスパークリングワインの製造をしているそうですね?

ワインの名前は「増毛シードル」。シードル=林檎酒。

留学していた時に見たのが、スパークリングワインだった。

自分もぜひつくってみたいと思い勉強し、酒造免許も取得。

思い立ってから、免許を取るまで数年間掛かった。

販売を始めて、今年で4年目に突入。現在は、妻と二人で1年中製造しています。

◎ 味の特徴を教えて下さい。

リンゴは地元のもので、特に品種は決まっていません。

よく使用するのは、スパーキングデリシャスという品種。

季節によって、7~8種類のリンゴを使用する事もあります。

◎ 今後の目標を教えて下さい。

まだ自分の作ったリンゴは、ワインに使っていませんので早く自分のリンゴを

大きく育て、出荷したい!

「増毛シードル」は、330ml・735円で発売中です。

◎ おしまいに、堀井さんにとっての「よい食」とは何かを教えてください。

地元で採れた新鮮&旬の野菜を食べる事です。

投稿者 joqr : 13:49

2011年5月9日 緑(あお)の季節

緑(あお)の季節になった。

久しぶりに新宿御苑に行ってみた。

桜は終わり、藤が初夏への橋渡しをしている。

楓(カエデ)の大木に寄り添うと、地面には赤子の手の形をした

木漏れ日が優しく注がれている。

『カエデ』という名称は葉がカエルの手に似ていることから

「カエルデ」と呼ばれ、それが変化したものと聞く。

確かにそうではあるが

私には赤ちゃんの手というイメージに、より納得がいく。

今度苗木を見つけて、庭に植えてみたい。

緑のカエデもいいが、

やがて赤く色を変えるその変容ぶりを

眺めていたい。

緑(あお)の季節

自然の切り抜き

投稿者 joqr : 10:23

2011年05月02日

2011年5月1日 「育て、農の応援団」

近ごろ、全国の小学校で食育の一環として、農業の体験学習が盛んに行われています。

今日は一年間を通じて、1つの農作物を育てるという本格的な体験学習を行っている

東京都・日野市の取り組みをご紹介します。

「東京都日野市」「JA東京みなみ」の「野菜部会連絡協議会」の小林和男さんにお話を伺います。

◎ 小林さんたちが行っている活動の内容を教えて下さい。

実施しているのは「育て、農の応援団」と言う取り組みです。

取り組みは、メンバー4人が中心になって10年ほど前からはじめたものです。

JA東京みなみ管轄内(日野)の小学校で、実際に野菜を栽培しています。

学年ごとに一年を通して農業を学ぶ体験学習を実施します。

◎ 今年度はどんな活動をする予定ですか?

実施する小学校の先生とまだ今年度の内容は打ち合わせ中だが、

例えば、1年生はイモ類、5年生なら大豆などを栽培します。

5年生は、大豆を栽培した後に豆腐や味噌作りを行い、できた味噌を使って、

6年生の時に調理実習を行います。

◎ 参加している小学生の反応は?

みんな興味を持って、取り組んでくれています。

通常の農業の体験学習は、ただ植えるだけ、収穫するだけ…と、

点で終わってしまう事が多いのですが、1年を通じて定期的に行う事で、

農業の本質的な部分を少しでも感じてもらう事ができる。

小学校を卒業して中学生になっても職業体験で「農業」を選択し、

私たちを訪ねて来る子がいるほどです。

◎ 今後の目標を教えて下さい。

活動では、次の世代の子どもたちに農業のすばらしさを伝えることが目的で、

子どもを通じ、家庭、学校、地区全体と輪をどんどん広げていきたい。

野菜や果物と同じように、子どもたちに「農業」の種をまき続け、

地域の「農業」を育てていきたいです。

◎ おしまいに、小林さんにとっての「よい食」とは何かを教えてください。

旬の食材を無駄にせずに、おいしく食べる事です。

投稿者 joqr : 16:34

5月1日お客様は、おおのこうへいさんと、ふくべあきひろ

いま話題の絵本「あつまれ!全日本ごとうち

グルメさん」の著者、おおのこうへいさんと、ふくべあきひろ

さんのお二人です。

おおのこうへいさんは一九七四年のお生まれ。

東京芸術大学を卒業後、アートディレクター、イラストレイター

として活動中。

今回のご本では作画を担当されました。

ふくべあきひろさんは一九七六年のお生まれ。

京都大学を卒業後、コピーライターとして活動をするかたわら、

絵本作家としても作品を発表。

これまで書かれたご本に「いちにちおもちゃ」「いちにちぶんぼうぐ」などがあります。

今回のご本では文章の執筆を担当されています。

お二人には、47都道府県のご当地グルメの選定のいきさつや

絵本完成までの作業についてお伺いしました。

投稿者 joqr : 16:33

2011年5月2日 継続は花

5年前に沖縄旅行みやげに買ってきたハイビスカスがまた日曜花をつけた。

植物は、日光と、栄養と水やりが大切。

改めて世の中、根気が大事と感じた。

風評被害に惑わされず冷静な判断で農作物を捉えることも大事にしたい。

継続は花

季節はめぐる

投稿者 joqr : 10:23