« 2010年01月 | メイン | 2010年03月 »

2010年02月28日

2010年1月31日、2月7日 田中優子さん

田中優子さんは1952年、神奈川県・横浜市のお生まれ。

法政大学大学院を経て、近世文学研究者の道を歩まれ、

やがて、研究の範囲は江戸時代の美術、生活文化、音曲などに

広がり、江戸時代を立体的に読み解いたご本を次々に発表。

代表作には「江戸の想像力」「江戸の恋」「カムイ伝講義」

などがあります。

現在発売中の最新刊が「未来のための江戸学」。

法政大学社会学部教授の田中優子さんをお客様にお迎えして、

「江戸時代に学ぶ私たちの暮らし」をテーマに、2週に渡って

お話をお伺いいたしました。

投稿者 joqr : 11:26

2010年2月7日 お米のジュース

「お米」は日本人の主食であり、さまざまな料理に使うことが出来ますが・・・

長野県では、お米の消費拡大に向けて「お米のジュース」が登場。

人気を集めているそうです。

今日は長野県・長野市・JA全農長野・長野県農村工業研究所の

竹内正彦さんにお話をお伺いします。

◎農村工業研究所とは、どのような施設なのでしょうか?

研究所では、長野の特産品を使って地域の特産品ができないか

研究しています。

◎その中で「お米のジュース」を開発されたそうですが・・・

長野県産米を使った「お米のみるく」を発売しました。

特殊技術を使ってお米を液体化。飲みやすくなっています。

◎今日はその「お米のみるく」が、スタジオに届いています!

~スタジオで、飲んでみての感想~

お米と言うので、もっとドロドロしているのかと思ったらサラサラしています。

見た目は、甘酒の粒が残っていない感じです。

◎開発したきっかけを教えて下さい。

お米の消費拡大に向け、長野県産のお米を使った特産品が

できないかと思っていた時、アメリカではお米を使ったジュースが

ある事を知りました。

アメリカでは、「ライスミルク」と呼ばれ、牛乳や豆乳と同じくらい

ポピュラーな飲み物だったので、取り寄せて飲んでみましたが、

アメリカのものはベニバナ油などが入っていました。

◎開発するに当たって、こだわった事は?

あくまでも「お米」という素材にこだわりました。

自分たちは、お米そのモノの甘みを引き出すために、

生のお米を液体に変身させる特殊製法を研究しました。

これによって、加糖しなくても、甘~いジュースが完成したんです。

◎評判はいかがでしょうか?

子どもからお年寄りまで楽しめる、優しい味と好評です。

何よりも素材がお米なので、受け入れられやすいんです。

投稿者 joqr : 10:22

2010年1月31日 野菜の栄養価

みなさんは、普段野菜を購入する際どのようなポイントに

着目しているでしょうか?

値段、旬、見た目・・・様々あると思いますが、なかでも重要なのが「栄養価」です。

今日は、野菜の「栄養価」に関する研究をされている、

埼玉県坂戸市「女子栄養大学 栄養学部」の

日笠志津先生にお話をお伺いします。

◎先生は野菜の栄養価に関する研究をされているそうですね?

どのような研究なのか教えて下さい。

東京をはじめとする近郊5地域のお店から、

毎月同じ野菜を購入して、野菜の栄養価を調べています。

1年間、ビタミンCを中心とした栄養成分の分析を10年以上行っています。

これまでに、分析した野菜は30種類になります。

◎研究を始めたきっかけを教えて下さい。

この研究は、私の上司が20年ほど前に始めました。

その当時は、今のように栄養成分表が5訂ではなくて

4訂のため、サンプルなどが少ない時代でした。

◎実際に研究をしてみて、わかったことは?

ほとんどの野菜の栄養価には、栄養価の高い山の時期が

3ヶ月くらいあります。

その時期は昔から言われる「旬」の時期と一致しているんです。

旬を外れると、見た目は同じでも、栄養価はぐんと下がってしまいます。

◎旬の時期に栄養価が特に高くなる野菜は何でしょうか?

ほうれん草の変動が大きかった。

他の野菜は2~3倍程度での変動でしたが、

ほうれん草は6倍程度もありました。

変動が小さいのは、セロリ、ピーマンなどで、

葉物の野菜は変動が大きく、根菜類の変動は小さい傾向がありました。

◎野菜を購入したり、食べる場合に気を付けなければ

いけない事はありますか?

やはり、保存をしていると栄養成分も少なくなることも

多いので、早めに調理をして召し上がっていただくことが一番です。

投稿者 joqr : 10:20

2010年02月22日

2010年2月22日 優しさの波

街を歩くと色々な驚きが待っているものだ。

先日こんな発見をした。

あなたは「階段の手摺(す)り」と聞いてどんな形を頭に浮かべるだろうか。

恐らく10人に9人が「直線の棒」と答えるはず。

その常識が覆され始めている。

取材にいった際、駅階段の手摺りで初めての形状を目にした。

「波形」だ。

初めてそれを見た感想を言おう。

「ありゃ?手摺りがくねくねしているぞ!

優しい感じだ。おしゃれともいえる。しかし駅の階段におしゃれが必要なのか・・・。

町おこしの一環か?」

実際に握ってみた。

波形の特徴は、階段に対して「縦の部分」と「平行の部分」があること。

握り心地は悪くない。それどころか、新しい感覚が心地よい。

優しさの波

気になり調べてみると・・・

人間工学に基づいて考えられた斬新かつ新感覚なカタチなのだそう。

人間の動きは単純に見えても、実は非常に複雑。

そんな人間の動きをサポートするにはこれまでのような直線的手摺では限界があった。

そこで数多くの現場の声と専門家の研究から考え出されたのがこのカタチ。

立ち上がるときは、波型の縦になった部分を握ることで身体を楽に引き上げることが

できる。

また、座るときは水平部分を握り、体重を支えられる。

自分で立ち上がり、そして座る。

取っ手と杖の役割を果たすのがこの形状。

特に手摺りに水平部分があることで体を支えやすくなり、

膝への負担が1/3以下になるという測定結果が得られているという。

「クネット」と言うらしいが、家庭や公共の場に続々登場しているようだ。

街はどんどん高齢者に優しくなっている。

私達の心ももっと「優しく」なれればいい。

投稿者 joqr : 10:00

2010年02月15日

2010年1月24日 夏木マリさん

夏木マリさんは1973年、「絹の靴下」で歌手デビュー。

80年代以降は、演劇にも活動の幅を広げ、シェイクスピア劇や

井上ひさし作品、蜷川幸雄演出作品など、数多くの舞台に出演。

93年にはみずからがプロデュース・作・演出・主演をする

舞台「印象派」をはじめられ、国内外で高い評価を受けられています。

去年から今年にかけてはブルースバンド「ジビエ・ドゥ・マリ」の活動が話題を呼んでいます。

また夏木マリさんは、外国の貧しい子供たちを支援する「チャイルド・スポンサー」の活動もされています。

エチオピアに関しても支援計画が進められているそうです。

投稿者 joqr : 12:03

2010年1月17日 小椋佳さん

先週に引き続きお越しいただきました。

今回は小椋さんの子供時代からを振り返りました。

上野黒門町にお生まれになり、芸事に熱心だったご両親の影響もあって

浪曲、浪花節、三橋美智也さんや美空ひばりさん、そして洋楽など

あらゆる音楽に触れてこられたそうです。

ご両親からの深い愛情に包まれて育った小椋さんですが、

ご自身のご次男が難病になり、10年に及ぶ闘病生活を支えてきたお話は

小椋さんの子供への深い愛情を関させてくれるものでした。

独自の詩の世界、言葉への矜持もメッセージとして残していただきました。

投稿者 joqr : 12:03

2010年1月10日 小椋佳さん

アーティスト活動40周年記念の最新アルバム「邂逅」について。

小椋さんご自身が人生を振り返ったとき、人との出会い、めぐり合いが

如何に大切であったか、「出会いこそ人生」というテーマがこのアルバムに

込められているということでした。

また、ご自身の胃がん手術についてもお話いただきました。

投稿者 joqr : 12:01

2010年2月15日 懐かしい模様

バンクーバー冬季オリンピックが始まった。

大会二日目に、日本のメダル候補が早くも登場。

フリースタイルスキー・女子モーグルの上村愛子。

結果は4位と惜しくもメダルに届かなかった。

しかし、彼女が流した涙には感動した。

高校生で長野オリンピックに初めて出場。7位。笑顔が素敵だった。

それから悩みつつ、オリンピックごとに順位を上げ、

レベルアップしてきた。

7位、6位、5位・・・。

今回は、カービングターンという、より攻めの姿勢に滑りを変え

バンクーバーに臨んだ。

オリンピックの神様は、彼女に何を教えたのだろう・・・。

「メダルには届かなかったけれど、オリンピックという

とてつもなくプレッシャーの大会で全力を出し切れた!」

涙を流しながらも懸命にインタビューに答える姿に

大勢の人が清々しさをもらったはずだ。

出来るなら、メダルをあげたかった!正直な気持ちだ。

私は、この感動にじーんと来たのだが泣けなかった。

なぜなら家電量販店で味わったから。

フロアーでは目頭を押さえるおばちゃんもいた。

しかし、さすがにそれは踏みとどまった。

我が家のテレビが壊れた。

去年の暮れから不調だったが、バンクーバー開会式の前にご覧の様な

画面に。

懐かしい模様

声はきこえど

何で、よりによって・・・・。

人生こんなものだ。

私は「テレビなどなくてもラジオがあるじゃないか!」と言ったが

家族の多数決で購入することになった。

そして上村愛子の感動に・・・。

それまで黒い枠のテレビにしようと考えていたが、

ワインカラーのものにした。

密かにテレビに名前もつけた。

その名は・・・「バレンタイン・愛子」

彼女から、「やりとげる美しさ」というプレゼントを日本人はもらった

投稿者 joqr : 10:00

2010年02月12日

2010年1月24日 小松菜を使った味噌汁・豚肉小松菜巻

今回は、番組リスナーのみなさんに電話を繋ぎまして

「我が家の『よい食メニュー』をお伺いいたします。

東京都・大田区にお住まいの高木美智子さんです。

◎高木さんは、ご自分で野菜を栽培しているそうですが・・・

昨年からベランダのプランターで野菜の栽培を始めた。

初めてということもあり、試行錯誤だったが何種類かの野菜を試し、

トマト&小松菜の栽培に成功した。

おかずでもう1品足りない時、ベランダからとって、おかずとしてつけ足したりしています。

◎栽培を始めたきっかけを教えて下さい。

以前は、ベランダで花を栽培していたが、どうせ作るなら、食べられる物を!

と思い作り始めた。

購入するよりも、自分で育てた!ということで安心して食べられる。

◎ご家族の反応はいかがでしょうか?

子どもの弁当を作っている〈3人とも20代〉が、もう一品足りない時や彩りが悪いと

思った時に、とれたてのトマトを添えたりしています。

最初は家族も無関心だったが、実際に野菜ができると市販のものよりも香りがイイ!

と喜んで食べてくれます。

◎今後の目標もあるそうですね!

暖かくなったら、小松菜&トマト以外にも新たな野菜に挑戦したい。

昨年は、ニラ、ねぎ等にもチャレンジしたがうまく育てる事が出来なかった。

投稿者 joqr : 17:57

2010年1月17日 まんま~じゃ

最近、駅などで配布されているフリーペーパー。

読んでみるとなかなか面白いものです。

今日ご紹介するのは福島県の「JAあいず」が独自に

編集・発行している無料のコミュニティ雑誌です。

福島県・会津若松市「JAあいづ 企画課」の

渡部賢太郎さんにお話をお伺いします。

◎JAあいづでは、地域の方に向けてコミュニティ雑誌を

発行しているそうですね!

この取り組みは、2007年にはじめたもので、もっと身近に農業を感じて欲しい

という思いから、作り始めた。名前は「まんま~じゃ」。

「まんま」素材そのまんま&「まんま」会津地方で「ご飯」の意味。

「~」は、消費者と生産者のかけ橋。

「じゃ」は、JAをそのまま、ローマ字読みしています。

◎発行部数は、どれくらいでしょうか?

新聞の折り込み広告やJAの直売所などで無料配布し毎回4万部発行している。

発行するのは年5回、2~3カ月に1回の割合で発行しています。

◎誌面の内容を教えて下さい。

「旬を食べよう」ということで、生産者の方へインタビューしている。

「ばあばの知恵袋」というコーナーでは、地元の食材の料理レシピの紹介&郷土料理

の作り方や野菜の保存法などのミニ知識・・・等をまとめています。

◎人気のコーナーもあるそうですが・・・

農業に関する疑問を解消するため、読者の中から希望者を募り調査隊を結成。

その名も「まんま~じゃ」調査隊。

過去には収穫したお米はどのような流通経路で、お店に並ぶのか調べたり、

野菜がどのように実っているのか、調査しました。

◎会員の方は何人ぐらい、いらっしゃるのでしょうか?

調査隊は30~40名。

幼稚園から70代の方まで幅広く、親子連れ、主婦の友だち同士、夫婦など様々です。

投稿者 joqr : 17:51

2010年1月10日 修学旅行で農村体験

みなさんは、修学旅行と聞くと、どのような場所を

思い浮かべるでしょうか?

京都や奈良、北海道、九州・・・?

最近は修学旅行も多様化していますが、そんな中、

修学旅行で農業体験を行っている中学校があるんだそうです。

今日は東京都・北区 私立聖学院中学校の大野泰邦先生にお話をお伺いします。

◎はじめに聖学院中学校に関して教えて下さい。

全校生徒604名(各学年5クラス)の私立の中学校。

クラブ活動では、特にゴルフや卓球に力を入れている。

また、鉄道研究部など珍しいクラブもあります。

◎聖学院中学校では、修学旅行で農村体験をするそうですね?

この取り組みは、すでに25年目を迎える。

毎年3年生の生徒たちが、5月下旬に3泊4日の日程で

新潟県の糸魚川市を訪れ農業体験をします。

◎宿泊する場所も、ホテルや旅館ではないそうですが・・・

実際に農家に宿泊する。

JAひすい協力のもと、各農家3~4名ほど宿泊。

市内60農家近くの方の協力を得ています。

◎この取り組みを始めたきっかけを教えて下さい。

25年ほど前は、今のように「食育」という考えがほとんどなかった。

当時の担当教師が、普段自分たちが口にしている食べ物は

どのように作っているのか?

自分の目で確かめてみる必要があるのでは!?

と考え、はじまった。以来、この取り組みは好評で続いています。

◎生徒のみなさんの反応はいかがでしょうか?

はじまった当初は、なんで修学旅行なのに農家に泊まりに行くんだ!

という反発の声もあったが、今は学校の名物として、みんな楽しみにしています。

◎現地ではどのようなことをするのでしょうか?

生徒全員で田植え。最初は、泥が気持ち悪い・・・などと言うが最後は、

みんな泥だらけになりながら、苗を植えます。

その他、森林組合の方の協力もあり、植林を行っています。

時間はかかるが、聖学院の森が完成する見込みです。

◎お米は食べることができるのですか?

秋になると各生徒の自宅に10kgのコシヒカリが宅配便で届けられます。

さらに、保護者の希望者を募って、子どもたちが植えたお米を稲刈りに出かけています。

投稿者 joqr : 17:46

2009年12月27日 桂才賀さん

桂才賀さんは1950年、東京・大田区のお生まれ。

1972年に九代目・桂文治師匠に入門し、桂文太を名乗ります。

二つ目時代はテレビ番組の「笑点」にレギュラー出演。

85年に真打昇進し、古今亭朝次を改め七代目・桂才賀を

襲名されました。

落語家として活躍をされている桂才賀さん。

じつは25年以上にわたり、全国の少年院・刑務所を慰問。

その体験を綴られた著書に「刑務所通いはやめられねぇ」などがあります。

投稿者 joqr : 10:40

2009年12月20日 瀬尾幸子さん

「今日はじめて包丁を握った人でも出来る料理」をモットーに

わかりやすく、つくりやすい料理を研究されている瀬尾幸子さん。

これまでに数多くの料理本を出されていますが、なかでも話題を

呼んでいるのが「おつまみ横町」「せおつまみ」などの、おつまみレシピ本。

料理研究家の瀬尾幸子さんを客様にお迎えして、

「家を居酒屋にしてしまう」、おいしいおつまみの作り方を教えていただきました。

投稿者 joqr : 10:40

2009年12月13日 野口恵子さん

野口恵子さんは1952年、愛知県のお生まれ。

青山学院大学文学部を卒業後、パリ第八大学に留学。

帰国後は、フランス語の通訳をへて、現在は文教大学、東京農工大学などで

日本語およびフランス語を教えられています。

語学の専門家である、野口さんが書かれたご本が「バカ丁寧化する日本語」。

現代の日本人が使う「奇妙な敬語」について論じされた一冊です。

このご本の内容を、さらに詳しくお伺いいたしました。

投稿者 joqr : 10:39

2009年12月6日 小森まなみさん

小森まなみさんは東京のお生まれ。

大学在学中にラジオパーソナリティのお仕事をはじめられ、

以来、ラジオを中心に数多くの「声」のお仕事をされてきました。

エッセイスト、絵本作家としての執筆も多く、

これまでに書かれたご本に「しあわせレシピ」「こころのおくすり」

「だいじなだいじなたからもの」などがあります。

ラジオパーソナリティで、エッセイストの小森まなみさんをお迎えして、

現在発売中のご本「東京 社用の手みやげ」(東洋経済新報社)の中から

“手みやげ”にうってつけの洋菓子のお話をお伺いいたしました。

投稿者 joqr : 10:39

2009年11月29日 金丸弘美さん

金丸弘美さんは1952年、佐賀県・唐津市のお生まれ。

早くから地域に根付いた食文化に関する取材・執筆をはじめられ、

これまでに訪れた農村は800箇所以上にのぼります。

近年は、地域再生の活動や「食育ワークショップ」にも

関係され、全国各地で食に関する運動を展開中。

現在発売中のご本に「創造的な食育ワークショップ」や

「給食で育つ賢い子ども」などがあります。

食環境ジャーナリストの金丸弘美さんをお迎えして、

近年、注目される「食育」のお話しをお伺いいたしました。

投稿者 joqr : 10:38

2009年12月27日 野菜の種子(タネ)

昔ながらの伝統野菜を残していくことはとても意義のある

ことですが、今日は、野菜の種子(タネ)を保存し、

あとの世代に継承しよう!という活動をご紹介します。

広島県 東広島市「財団法人 広島県農林振興センター」

「農業ジーンバンク」の船越建明さんにお話をお伺いします。

◎農業ジーンバンクとは、どのような施設なのでしょうか?

ジーンバンクの「ジーン」は、遺伝子の意味。

種子の保存を目的とした施設で、1989年に設立されました。

野菜だけでおよそ2,550品種、稲、麦などを含めると

国内外18,500種余もの品種を保存しています。

国の機関で農林水産省が管理している施設はあるが、

県レベルで取り組んでいるのは大変珍しいんです。

◎この取り組みをはじめたきっかけを教えて下さい。

全国各地を回っているうちに、昔ながらの種子を集めて

みようという話になったのがきっかけです。

◎どのような方法で、種を集めるのでしょうか?

伝統野菜を残している県や、各県の大学などに呼び掛けをします。

大学では、種子を研究用に所持している場合が多く、そこに相談を持ちかけ、譲り受けています。

◎膨大な数の種を集められているわけですが、どうやって保存しているのでしょうか?

大きな冷蔵庫があり、2つにわけて保管しています。

1つはよく種子を出し入れする冷蔵庫で、マイナス1度 湿度20~30%に保っています。

2つ目は、マイナス10度で入れっぱなしにしています。

こちらは、永久保存を目的として、ほとんど出すことはないんです。

◎集めた種は、その後、どうするのでしょうか?

栽培を希望する県内の農家にタネを無償で配布し、

県外の希望者には、その地方の伝統野菜の種子と物々交換しています。

投稿者 joqr : 10:35

2009年12月20日 手打ちうどん・炭酸まんじゅう

今回は、番組リスナーのみなさんに電話を繋ぎまして

「我が家の『よい食メニュー』をお伺いいたします。

埼玉県・上尾市にお住まいの照井真弓さんです。

◎早速ですが照井さんの「よい食メニュー」を教えて下さい!

地元上尾市の郷土料理である「手打ちうどん」と

「炭酸まんじゅう」で、幼少時代から食べていた2品です。

私は近くの公民館で、JAの組合員の方から作り方を教えてもらいました。

今は私が、公民館などで作り方を教えています。

どちらも上尾の特産物である小麦粉を使用し、値段的にも安上がり!

何よりもそんなに手間がかからず作ることができます。

◎手打ちうどんの作り方を教えて下さい。

小麦粉は、ただこねるだけではなく、ビニールなどで包み、足で踏んづけます。

子どもたちも楽しんでお手伝いしてくれます。

小麦粉は少し黒っぽい地物を使用しています。

◎調理する際のポイントは?

小麦にほうれん草をペーストにしたものや紅イモの粉を入れたりすると、

うどんに色がつき見た目も鮮やかになります。

◎もうひとつの炭酸まんじゅうは、お子さんのおやつにおすすめだそうですね!

炭酸まんじゅうも同様に、小麦粉を使用します。

生地をこねて、30分ほど寝かせた後に、あんこを中に入れて、蒸し器で蒸かすんです。

炭酸まんじゅうの「炭酸」とは、重層(ベーキングパウダー)のことなんです。

色は薄い黄色で、通常のまんじゅうよりもふっくらとしているのが特徴です。

このコーナーでは、番組に電話出演をして、

我が家の自慢の料理や地元の伝統料理、

伝統食材などについてお話しをしてくださるかたを募集しています。

ぜひお葉書でご応募ください。

〒105-8002 文化放送

「浜美枝のいつかあなたと よい食とともに」宛てまで。

お待ちしております!

投稿者 joqr : 10:33

2009年12月13日 梅と食育

各地域の小学校や中学校では、地元の特色を生かして

様々な食育の授業を行っています。

今日ご紹介するのは、地元の特産品である「梅」を使った

食育に取り組んでいる中学校のお話です。

千葉県野田市 JAちば県北 連合女性文化会・うめさと女性会の

奥村ちい子支部長にお話をお伺いします。

◎野田市は昔から梅の産地として知られているそうですね?

現在は合併して野田市になったが、旧梅郷村地域は、梅の栽培が盛んな場所。

各家庭で梅干しを漬けているほどです。

我が家も自宅で自家製の梅干しを漬けています。

◎地元の中学校で「梅」を使った食育がはじまっているそうですね?

JAの会員と市内の南部中学校の生徒が一緒になって

「梅干し作り」をしています。

南部中学校の敷地に、梅の木が30本近く植えられており

毎年梅の実を付けるので、その梅を利用しています。

◎学校で梅干作りを始めたきっかけを教えて下さい。

以前までは、ただ捨てるだけだったが、

4年ほど前に中学校から何かこの梅干しを有効利用できないか?と

JAに相談があったのがきっかけで、女性会が指導を担当し、中学校の生徒が

一緒になって梅干し作りをはじめました。

◎どれくらいの量の梅を漬けるのでしょうか?

例年は300kg前後の梅を漬けますが、今年は収穫量が少なく180kg程度でした。

6月の下旬にみんなで収穫をし、7月に水洗いして天日干しにします。

◎出来た梅干の評判はいかがでしたか?

梅干しとしては、数ヶ月しか漬け込んでいないため、浅いものだが、

まろやかな味がしておいしいと評判でした。

投稿者 joqr : 10:32

2009年12月6日 海外品種のお米

小学校に田んぼを作って、お米作りをしているというお話しは

よく耳にしますが・・・。

今日ご紹介するのは、ちょっと珍しく「海外品種のお米」を栽培している

小学校のお話です。

千葉県 白井市 市立白井第一小学校の

大野義和校長先生にお話をお伺いします。

◎はじめに白井小学校に関して教えて下さい。

第1小学校は、全校生徒243名。

学校の教育目標は、「心豊かで、自らを学ぶ意欲のある子どもの育成」です。

◎小学校で海外品種のお米を育てているそうですね?

ネリカ米と言われる、西アフリカ地域で栽培されているお米を

5年生の児童が栽培しています。

ネリカ米は、日本のお米よりも収量が多く、栽培期間が短い

「奇跡の米」とも呼ばれているお米で、水稲ではなく、陸稲なんです。

◎なぜ西アフリカのお米を育てることに?

市内にNPO法人のブルキナファソ友好協会の

理事長さんがおり、その方のすすめもあり、6年ほど前から

取り組みを始めました。

ブルキナファソという国は、西アフリカにある国で、

国民の2割が慢性的な栄養不良状態にある、最貧国の一つです。

つまり、この取り組みには、ブルキナファソの現状を知ってもらいたい

という意味もあるんです。

◎収穫したお米は、どうするのでしょうか?

毎年収穫祭をブルキナファソの大使さんを

招いて行っています。

今回は、来年の1月に開催予定です。

投稿者 joqr : 10:31

2009年11月29日 熊本の柿

熊本県で出荷の最盛期を迎えている柿ですが・・・

通常の柿よりもかなり大きく食べ応えがある品種だそうです。

今日は、熊本県 上益城郡 JAかみましき 柿部会長

米原良博さんにお話をお伺いします。

◎はじめに益城町に関して教えて下さい。

熊本県のほぼ中央北寄りにあり、熊本市の東に

隣接している町で、スイカとメロンが特産品です。

◎みなさんが栽培している柿の特徴を教えて下さい。

太秋(たいしゅう)と呼ばれる柿で、大きさと味の良さが特徴。

スーパーなどで販売されている柿は、1個250~300gなのに対して、

太秋は400~500gとかなり大きめ!

味の方も、やわらかさ、甘さ、果汁の多さと、おいしい柿の三条件を兼ね揃えています。

◎JAでは何人ぐらいの方が柿を作っているのでしょうか?

現在は市町村合併などもあり、70名が柿作りに参加しています。

◎太秋のつくり方を教えて下さい。

ぶどうや梨のように一個一個袋がけしています。

通常の柿は、そのような作業はしていないんです。

果皮が弱く、汚れが付きやすいため袋かけを行っています。

◎食べられたかたの評判はいかがでしょうか?

大きく食べ応えがあり、大変おいしいと好評。

お歳暮に利用するお客さんも多いです。

投稿者 joqr : 10:30

2010年02月08日

2010年2月8日 立春過ぎても

立春をすぎ、暦の上では春。

しかし、このところの寒さには閉口している。

先日降った雪が、なかなか消えない。

例年なら3日もすれば姿を消していたはずの道路脇の雪が

2月7日現在でもしっかりある。

立春過ぎても

困るのは、日中に若干解け道路をぬらした水分が

明け方に凍結するのだ。

日陰は特に注意が必要。

知り合いの家の前では

朝、ミニバイクがお決まりのように転倒するという。

幸い怪我人はでていない。

そんな厄介者の残雪だが裏山に行けば喜ばれる。

子供達が、そり遊びや雪だるま作りに興じている。

冬季オリンピックが始まるカナダ・バンクーバーでは

雪不足で苦しめられている。

不要な雪を送ってあげられたら・・・・。

未だ健在!

投稿者 joqr : 10:00

2010年02月01日

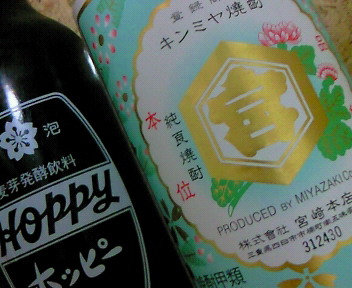

2010年2月1日 お気に入りコンビ

私はお酒が好きである。

どの酒も美味しいと感じる。

ビール・ワイン・日本酒・ウィスキー・カクテル・・・

家の外では何でもいただく。

ただ、家の晩酌にはお酒のマイブームが定期的にやってくる。

最近頻繁に飲むのは「ホッピー」

正直に言おう。

この世の中でホッピーの味が最高だとは思わない。

しかし、何故だか安心する酒なのだ。

調べてみると

ホッピーは私が生まれる10年前に誕生した。

発売当時ビールが高嶺の花で有ったことから、

ビールの代用品のとして売れた。

消費の主要エリアは東京・神奈川・埼玉で8割を占め、

「東京の味」「懐かしの味」といわれ

中央線の東京から高尾間では全32駅すべての周辺でホッピーを扱う飲食店がある。

ビールに含まれるプリン体が無いことで、健康志向の酒、

また濃さを調整できることにより女性にも広がりつつあるという。

当時、調布に工場があり、

私も初めてのホッピーは、調布に住む友人とジョッキを合わせた。

それから暫く遠ざかっていたが

2年前くらい前、ホッピーの幟を頻繁に見かけるようになり

懐かしさからまた飲み始めた。

多摩で長年暮らしている私には

知らないうちにすり込まれている飲み物なのか。

居酒屋で飲むときも、注文の仕方がおもしろい。

焼酎を「ナカ」、ホッピーを「ソト」と呼ぶ。

はじめはセットが出てくる。

グラスやジョッキには瓶入りホッピー1本分全部注げないことが多いため、

1杯飲み終わると、「ナカおかわり」と注文して焼酎をもらい、

残ったホッピーと混ぜて飲む。

ホッピーだけを注文する際は、「ソトおかわり」と注文する。

これが何だか、通っぽく快感なのだ。

また、近頃ホッピーに最適とされる「金宮焼酎」(三重県・四日市)を知った。

ダイエーや西友でも入手でき、確かに美味しいと感じる。

このように、ホッピーという飲み物は、

店で出されても、ハンドメイドの楽しさがある。

お酒の濃さが自分で決められ、

強気のやつは、「なか」をおかわり。

慎重な友は、「そと」を多めに使う。

ある意味、自由な酒なのだ。

今宵も、私はホッピーで明日の鋭気を養っている。

お気に入りコンビ

投稿者 joqr : 10:00