« 2008年04月 | メイン | 2008年06月 »

2008年05月25日

2008年5月25日 お休み

「あなたを訪ねて」のコーナーは、お休みです。

投稿者 joqr : 18:50

2008年5月25日 上野千鶴子さん

1948年、富山県のお生まれ。

京都大学大学院社会学博士課程を修了後、京都精華大学、

コロンビア大学などの研究者を経て、

95年、東京大学大学院教授に就任。

専門は「女性学」で、これまでに社会制度と女性に関する数多くの執筆・発言をされています。

現在発売中の上野さんのご本が「おひとりさまの老後」。

発売10ヶ月で75万部を越えるベストセラーになっています。

投稿者 joqr : 16:15

2008年05月19日

2008年5月19日 天国とは・・・・

仕事柄様々な本を読むチャンスに恵まれている。そしてどんな本にも、心に残したい「言葉」がある。その宝物を以前なら1週間は覚えていられた。しかし近頃は、翌日に忘却の彼方へと追いやってしまう輩が住み着いてしまった。なるべく書き留めておくようにはしているが、これも今年五十路のなせる技なのか。番組ゲストの著書は勿論だが、個人的に「兄貴」と慕っているさだまさしさんの四作目となる小説の言葉をご紹介する。

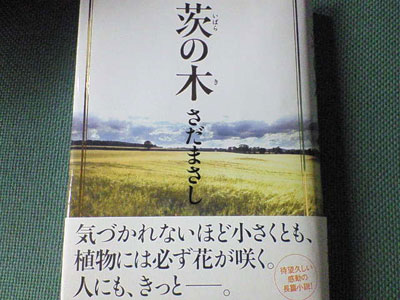

『「F孔」というのだそうだ』で始まる作品のタイトルは「茨の木」(幻冬舎・2008.5月21日刊)。主人公・真二は50手前の元編集者。定年前に人生を見つめ直そうと退社した瞬間に、妻から別れを告げられた。妻が人生を見つめ直す際、真二は必要なかったことになる。ショック。真二の実家は福岡の酒屋。1年前に店の将来を巡り、父や兄と口論になった。そのまま帰省もしないうちに、脳溢血で父が急逝。言いようのない後悔。そして、その半年後に兄から不意にバイオリンが送られてきた。父の形見である。バイオリンは、イギリス製。そこから、真二の旅が始まった。突然逝った父、喧嘩したままの兄、ロンドンで巡り会った「初恋の人」に似た女性・響子。父の形見のバイオリンを作ったR・Cクロフォードを訪ねる旅が教えてくれたのは、家族の絆と様々な愛だった。作中にあるフレーズ「雑草という名前の草がないように、気づかれないかも知れない程小さくとも、必ず植物には花が咲くのよ、人にもきっとね」素晴らしい言葉だ。これは帯にも載っている。さらに私が書き留めた言葉をもう一つ。「生きて死ぬことの先にあるものは、誰かの記憶の中に生き続けるということではないのか。天国は、自分を覚えていてくれる誰かの記憶の中にあるのだ」救われた気がした。この言葉を信じれば、我が父は『私の記憶という天国』に住んでいるのだから。結びにもう一つ。『言葉は心を伝えるための道具だが、大切なのはそこで語られる言葉ではなく、互いを行き来し合う共通の「心」なのだ。』一読をお勧めする。

天国とは・・・・

投稿者 joqr : 10:00

2008年05月18日

2008年5月18日 長野県南佐久郡 川上村 川上村役場 産業建設課 川上高太さん

川上村は、信濃川の最上流部に位置する村。日本有数のレタス産地。村内就業者の半数以上の人が第一次産業にかかわっている。村域全体が1000mを超える高冷地に位置する。

長野県川上村では、野菜の消費量の減少等から国内での販路が頭打ちの状態にあり、その打開策として平成18年から日本からも近い台湾に販路を拡大した。

輸出している野菜は、レタスが中心で他にグリーンボールやグリーンリーフレタスを輸出している。川上村は朝晩の温度差が激しく甘~いレタスができる。特に夏場のレタスはおすすめ!

昨年の実績だとおよそ64トンの野菜を出荷。野菜は船便で1週間かけて運んでいる。高原野菜は切ってしまうと成長が止まるので冷蔵で運んでいる。あくまで品質を保ちたい。

台湾現地での反応ですが、川上産のレタスは、甘味が強く人気が高い。出荷量が増えるのは、7~9月にかけて。台湾の百貨店で実演販売なども行ったが大変好評で、出荷量を追加するほどだった。

新たな流通経路を確保し、生産意欲が高まった。今度は香港にも輸出をする予定。

投稿者 joqr : 18:42

2008年5月18日 中川右介さん

1960年のお生まれ。

早稲田大学第二文学部を卒業後、カメラ雑誌の編集長をへて、

クラシック音楽の専門誌「クラシックジャーナル」を創刊。

現在、編集長を務められています。

20世紀を代表する指揮者、ヘルベルト・フォン・カラヤンに関して造詣が深く、これまでに『カラヤン帝国興亡史』『カラヤンとフルトヴェングラー』などのご本も執筆されています。

投稿者 joqr : 16:13

2008年05月12日

2008年5月12日 活動開始

楽しみにしていたゴールデンウィークはあっという間に過ぎ、5月半ばにさしかかった。大相撲が「夏場所」と呼ばれる今年2度目の東京場所が日曜に初日を迎えた。実感はさておき、暦の上では夏が近い。「夏日」という言葉も今年何度か耳にした。そして植物を見れば、春の代名詞「桜」から初夏の「緑(あお)」に色が移ってきた。そして梅雨時に咲き誇る「紫陽花」が準備を始めた。既に花屋では鉢で売られているが、街角のそれは急速に葉を茂らせ、花(正確にはガク)を咲かすべく活動中だ。

我が家でもう一つ、際だつ艶やかな緑を披露しているのが「八手」。今年も色々な場所から「ちょうだい!」と言っているように大小の手を広げ始めた。去年は2カ所だったのが、今年は4カ所増え計7カ所。至るところに近づいた。野鳥が実を食べ、その実を咥えて飛び立ったものの落としたり、糞に混じっていたり。息子の友達がいくつか摘んで、「ちょんまげ~」「団扇~」とふざけている。このままいくと「八手らしまの家」などと呼ばれそうな勢いなのである。日向だろうが日陰だろうが、何処でも育つ何だか憎めない植物だ。秋に花が咲くので、その際はご覧に入れたいと考えている。最近、草を食べたがる猫に与えてみようか・・・。

活動開始

活動開始

投稿者 joqr : 10:37

2008年05月11日

2008年5月11日 群馬県・富岡市 JA甘楽富岡 青年部 白石義行さん

JAが青年海外協力隊のみなさんに農業の技術指導を始めたきっかけは、何ですか?

当初は、地元のNPO法人団体・自然塾寺子屋が青年海外協力隊を受け入れ、農業指導を行っていた。その活動を引き継ぎ、2年前からJA甘楽富岡では、受け入れ態勢を整え、正式に指導を始めた。

一人一軒の農家から直接、技術を学ぶと共に、畑の一部を借りて野菜を栽培している。一日の半分は受け入れ農家で野菜の出荷のお手伝いをしながら、野菜栽培の基礎を勉強。残りの半日は、自分の畑を耕している。

これまで、21人を受け入れた。期間は、4月~9月、または10月~3月までの6か月間。今年も4人が、新たに富岡市へやって来た沖縄・九州など全国各地から集まってくる。

ちなみに白石さんは、露地栽培で玉ねぎ、なす、大根などの野菜を作っている。

指導するに当たって苦労するのは、やってくる若者の学歴は様々。例え農業大学で勉強してきた生徒でも、実際に野菜を育てた事がない人がほとんど。一から野菜作りを教えなければならない。

生徒のみなさんのその後の進路は、アフリカや東南アジアを中心に発展途上国へ派遣される。現地の人と一緒に作業する人もいれば、学校の先生として野菜栽培の指導にあたる人もいる。苦労した分、指導した生徒が「○○で野菜栽培をしている」という話を聞くと、大変うれしい!

投稿者 joqr : 17:20

2008年5月11日 今尾恵介さん

1959年、横浜市のお生まれ。

出版社勤務を経て、91年より、地図や地名に関する執筆活動をはじめられました。

これまで書かれたご本に「地図の遊び方」「生まれる地名、消える地名」。

「住所と地名の大研究」などがあります。

そして、現在発売中の最新刊が「地名の社会学」。

私たちの生活に密接に結びついた地名のありかたについて詳しく書かれたご本です。

投稿者 joqr : 16:11

2008年05月04日

2008年5月4日 千葉県旭市 JAちばみどり 旭胡瓜部会 ハート倶楽部 平野佳子さん

旭市は、千葉県の北東部に位置し、南部には九十九里浜。北部には干潟八万石といわれる房総半島屈指の穀倉地帯北総台地が広がっている。

JAが扱う野菜の品目は60以上で、面積・出荷量共に全国トップクラス。「野菜合衆国」とも呼ばれている。

ハート型や星型のきゅうりを栽培しはじめたきっかけは、

メンバーが販売促進の為に訪れたスーパーできゅうり1本を売る大変さを実感した。

そこで、ハートや星形のキュウリがあれば楽しいのではないか?と、思いついた。2006年12月から栽培。一緒に作っているメンバーは現在11人。

きゅうりが指くらいの太さになった時に、オリジナルのカバーを被せる。夏場は4日ぐらいで、完成する。メンバーは、普通の形のきゅうりを作る傍らハート&星型のきゅうりを栽培している。

栽培するにあたって、苦労されるところは、店に出荷するには、形の整ったきゅうりでなければ出荷できない。製品率は、だいたい50~60%。傷つかないように、手袋をつけ細心の注意を払っている。

一番うれしかったのは、きゅうりの形が変わることで食べられなかった子どもが食べられるようになった!という話を聞いた時!

販売している場所は、東急ストアと一部店舗。あくまでも販売促進用として販売している。

投稿者 joqr : 16:40

2008年5月4日 マギー司郎さん

1963年、東京・台東区のお生まれ。

秋田大学医学部、東京大学・大学院医学系研究科を卒業後、

アメリカ留学などを経て、現在は板橋中央総合病院で

産婦人科部長をされています。

森田さんがこのたび書かれたご本が「産科医が消える前に」。

現役のお医者様の立場から、現在の産婦人科が抱える問題について、

さまざまな角度から提言をされたご本です。

投稿者 joqr : 16:05