« 2008年03月 | メイン | 2008年05月 »

2008年04月30日

2008年4月30日 ライバルはほしのあき

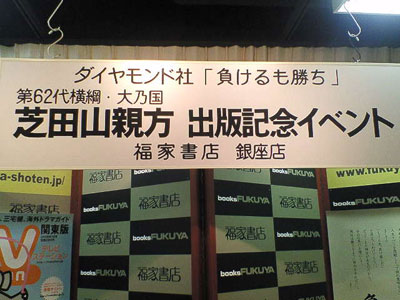

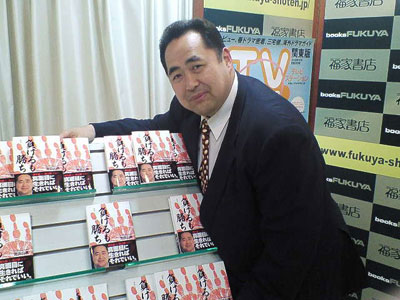

25日金曜日、出版記念イベントに参加した。スイーツ親方としてテレビやイベントに大人気、親友・芝田山 康親方「負けるも勝ち」(ダイヤモンド社)の出版記念が銀座・福家書店で夕方5時半から行われたのだ。親方とはもう25年近くの親交がある。彼が十両、入幕、三役、大関、そして横綱に駆け上がった全てを私も近くで見てきた。強さと栄光の陰には砂を噛むような辛い事があったのも私は知っている。そんな彼のこれまでが包み隠さず記されている。さらに、引退後芝田山部屋創設し、若い弟子を育てる苦労が、現代の子育ての問題点と共通していて興味深い。何故日本の力士は外国勢に叶わないのか、若者に、そして親に足りないモノは何なのか・・・。「日本人が失いつつあるもの」が相撲という伝統を通して見えてくる本だ。

福家書店は銀座・博品館の並び。本を買うと引換券を渡される。それを会場に持って行くと、親方と握手しながら記念写真が出来るのだ。力士のイメージと言えば「男の中の男」。酒に強く、甘いものなんて「ケッ!」というイメージ。それを「男が甘党で何が悪い!」とそれまでの意識を見事に変えたのが、第62代横綱大乃国(芝田山)。千代の富士の連勝を53で止めたのと同じくらい価値のある大騒ぎだった。そんな親方と握手をしに来るファンとはどんな人たちなのだろう・・・やはり男性が圧倒的なのだろうなあ・・・非常に興味があった。開始10分前に会場に着いた。すでに50人近い列が出来ている。興味の男女比率は7対3で女性だった!それも、20~30代の女性が多い。これには親方もびっくり!そして、にんまり。店の人も「いやあ、親方びっくりです!こんなに女性がうちのイベントに来る事ありませんよ。だってこういう催しは、アイドルや女性タレントの写真集販売が大部分ですから。ちなみに明日(26日)は、『ほしのあき』さんですよ」親方はすかさずこう切り返した「いや同業です。だって、皆さん肌の露出勝負でしょ!私なんか「まわし一丁のセミヌード」で土俵上がってましたから。肌には自信ありました!いまは弛んだけど・・」これには会場大爆笑。親方とは近い存在だけに握手は数年ぶり。何だか気恥ずかしかったが、大きな手から改めて元気をもらった。

投稿者 joqr : 09:45

2008年04月27日

2008年4月27日 お休み

「あなたを訪ねて」のコーナーは、お休み。

おはがきを紹介致しました。

投稿者 joqr : 18:52

2008年4月27日 マギー司郎さん

1946年、茨城県・下館のお生まれ。

16歳で家出同然に上京され、キャバレーで働きながら、マジックの勉強を開始。

20歳の頃には、プロのマジシャンとしてステージに立たれました。

33歳の時に出演したテレビ番組で、マギーさん独特の「おしゃべりマジック」に注目が集まり、

一躍人気者に。

現在、日本各地のステージでマジックを披露されているほか、

9人のお弟子さんの師匠でもいらっしゃいます。

投稿者 joqr : 15:55

2008年04月21日

2008年4月21日 心の深呼吸・・道ばたの宝石達

心の深呼吸・・道ばたの宝石達

都心から3~5度低い八王子も、漸くストーブを使わなくても良い気温になってきた。毎週土曜は、近くの自然公園や浅川、そして高尾山散策をしている。草木を眺めながら一人の世界に耽る・・これがなかなか良い。サハラマラソンというとんでもないイベントがある。北アフリカ・モロッコが舞台で、世界最大のサハラ砂漠を7日間で走破するというもの。その距離約230キロ。サハラマラソンの凄さは距離だけではない。最大の特徴は、主催者が供給する水以外の衣・食・住に関わるすべての物資を出場者自らが準備し、それを背負って進むのだ。今回は、間寛平さんがチャレンジし見事に成し遂げた。日本からは10人ほどが参加。大会最年長者でもある71歳の日本人女性がこう語っている。「この大会に参加したら、日頃の小さいことなんか吹っ飛んでしまった。そのくらい自然って凄さいの!」残念ながら彼女はリタイヤしたが、諦めた直後の表情は晴れやかだった。大自然の中で自分と向き合う、きっとそれだけで何物にも代え難い「生きている」という実感をプレゼントしてもらった・・そんな口ぶりだった。

そんな大イベントに参加しなくても、身近な場所でも自然に囲まれながら自分を見つめることは出来る。特にこの季節は色とりどりの草花が、視覚からも癒してくれる。「ちょっと心が疲れたかな・・・」と思ったあなた!近所の緑を見に出かけませんか?いつもより深くゆったりとした呼吸をしに。

投稿者 joqr : 10:38

2008年04月20日

2008年4月20日 群馬県渋川市伊香保町 渋川漬物工房 中野八重子さん

伊香保温泉は、群馬県のほぼ中央、赤城山や三国連山を望む榛名山北東の斜面に広がる。伊香保の名は「万葉集」や「古今和歌集」にも詠まれ、温泉の発見はおよそ1900年前ともいわれている。

長野県には、「野沢菜」という代表的な郷土料理がある。それに並ぶ名物料理を作ろう!と、伊香保温泉の女将会から要望があり、町の協力もあって、農家のお母さん方で「渋川漬物工房」を立ち上げた。そこで「伊香保菜」をつくり販売している。現在、「伊香保菜」を作っているのは、8人のお母さん。60代の方が中心。

伊香保菜とは、シャクシナの漬物のこと。シャクシナとはタイサイという野菜の別名で、葉の形がしゃくし状であることから名がついたもの。地元で昔から栽培されてきた野菜。冬の期間、各旅館で名物料理として出されている。

地産地消の考えから、元の野菜を地元旅館で使用する動きが広まっている。そこでJAが野菜を配達するように。JAが注文を受け、各旅館に配達。昨年からまとまった量の農産物を各旅館に配達している。

みなさんの反応は、大変好評。温泉街が盛り上がれば、地域全体が活気付く!漬物工房には、そば打ちの体験所もあり、お客様も増えた。この調子で地域全体の活性化が図ることができればよい。

投稿者 joqr : 16:18

2008年04月18日

2008年4月20日 柴田明夫さん

1951年のお生まれ。

東京大学農学部を卒業後の76年、商社の丸紅に入社。

産業調査などのお仕事を経て、2006年より、丸紅経済研究所の所長を務められています。

現在発売中のご本に「食糧争奪」「水戦争」などがあり、国際的な視点から、食糧問題やエネルギー問題に数多くの発言をされています。

投稿者 joqr : 12:22

2008年04月15日

2008年4月15日 とぐろをなめるなよ~

廊下の電球が切れた。白熱球の60ワット。今や電球は電気店のみならず、ホームセンターやコンビニでも求められる。八王子に前から気になる店があった。その名も「エジソン商会」、明かりの専門店らしい。「エジソン」と言う店名は、約130年前に白熱電球を実用化した「トーマス・エジソン」からついているのだろう。これも何かのきっかけ、覗いてみることにした。店に入ると、あるある!白熱球、蛍光管はじめありとあらゆる光り物!100の単位ではきかないことだけはわかった。まさに、口あんぐりで電球を眺めていると、60代の店主らしき人が近づいてきた。

「何をお探しですか?」

「廊下の電球が切れましてね」

「その電球のワット数はわかりますか?」

「はい、60ワットです」

「そうですか。どうぞこちらに」

10秒もたたずにこれまで使っていた電球を手にした。さすが!商品は全部把握している感じだ。しかし、それを私に直ぐには渡さなかった。

「お客さん。少し話をお聞きいただけますか?」

「はい・・・」

「今までお使いだったこの白熱球、値段は300円しません。」

店主は、二つあるテスト用の電球ソケットの一方に60ワット電球を回し入れた。いつも目にする黄色がかった明かりがついた。

「そしてもう一つご覧いただきます。こちら、最新の電球です」

二つ分右にずれた棚から、ソフトクリームを連想させるとぐろ状の電球を手にし、もう一つのソケットに入れた。

「いかがです?」

螺旋状の管がパッと光る。明るさは白熱球と変わらないかむしろ明るい。

「値段は3倍ぐらいです。でも、保ちは10倍近い。お客さんもご存じかも知れませんが、2012年で白熱球は製造中止になります。」

「ああ、地球温暖化による二酸化炭素の軽減のためですよね。」

「そうです!でね、この螺旋状の電球、蛍光ランプなのです。何より知っていただきたいのは、ワット数が5分の1なのです。」

「ワットって、電力消費量ですよね?」

「そうです。ほら、この螺旋電球は12ってなっているでしょ。で、以前のは60。それだけ電力を使わずに済むのです。家庭の電気消費量でバカに出来ないのは照明ですから。」

そういえば、家庭電気消費量の2割弱が照明代だと聞いたことがある。

「私たちの照明電力が節約されれば、発電量にまで影響して、CO2削減にもなろうってもんです。」

妙に納得して、螺旋電球を購入した。願わくば、もっと安くなってくれれば有り難い。 帰宅し、さっそく取り付けてみた。気のせいではあろうが、今までよりちょっぴり地球に優しい色に映った。

へんてこだけど・・・

とぐろをなめるなよ~

投稿者 joqr : 10:11

2008年04月13日

2008年4月13日 茨城県つくば市 緑提灯事務局 水島明さん

地場食材を食材に使う率が高い飲食店に「緑提灯」を贈り、赤提灯ならぬ「緑提灯」を店先にぶら下げる活動。「緑提灯応援隊」と称して、無料で提灯を郵送します。つくば市で活動をしているが、対象は全国です。その活動をしているのが当事務局です。あくまでボランティアで運営を行っています。

この活動をはじめたきっかけは、今から5年ほど前に水島さんが知人である中央農業総合研究センター所長の丸山さんと居酒屋でお酒を飲んでいた。当時丸山さんは、札幌市に赴任していたが市内に北海道産の食材を使用しているお店は意外に少なかった。食の宝庫・北海道でこの状態なら、日本の未来が危ない!そう考えた二人は、日本の食材を推進しようと「緑提灯」を思いつく。居酒屋で考えたため赤提灯ならぬ緑提灯に・・・。

この緑提灯には、星が付いていますが・・・。提灯には「地場産品応援の店」という文字と星印がついている。地場食材・国産品使用が50%なら星1つというのが基準。10%刻みに星が増え、90%以上なら5つ星に!その割合は各店の自己申告でそれを信用している。

現在、どれくらいのお店にこの提灯が?当初は手探り状態だったので2005年の4月時点で加入しているお店がわずか100店舗だった。最近「食の安全」が注目され、メディアへの露出が増え、3月の時点で565店舗・700人以上が参加。応援隊の義務は、赤提灯の店と緑提灯の店が並んでいたら、ためらわずに緑提灯の店に入ること!会費は無料。

北海道の稚内から沖縄の波照間島まで、全県のお店から問い合わせがある。

今後は、当初は、目標を冗談で「会員1000店&1万人」と言っていたが、実現できるかもしれない!

投稿者 joqr : 16:13

2008年04月11日

2008年4月13日 稲田春夫さん

1928年、北海道・美唄(びばい)のお生まれ。

北海道の炭坑などで働かれたのち、1951年に上京。

クラブのボーイを経て、バーテンダーの道に進まれました。

87年からは、銀座・三笠會舘のBAR5517でチーフバーテンダーを勤められ、80歳になられた現在も、毎日お店に立たれています。

また40年以上にわたって日本バーテンダー協会の要職に就かれ、バーテンダーの地位向上、国際交流などの活動をされてきました。

投稿者 joqr : 12:22

2008年4月13日 稲田春夫さん

1928年、北海道・美唄(びばい)のお生まれ。

北海道の炭坑などで働かれたのち、1951年に上京。

クラブのボーイを経て、バーテンダーの道に進まれました。

87年からは、銀座・三笠會舘のBAR5517でチーフバーテンダーを勤められ、80歳になられた現在も、毎日お店に立たれています。

また40年以上にわたって日本バーテンダー協会の要職に就かれ、バーテンダーの地位向上、国際交流などの活動をされてきました。

投稿者 joqr : 12:22

2008年04月07日

2008年4月7日 希望

今週前半は公立小・中学校の入学式。豚児も4月8日に中学の門をくぐる。入学式はおおむね平日。我が子の船出を見守ってやりたい気持ちは強いのだが、生放送を抱える身としては、出席したくても叶わない。確かに式典は親のためのものではなく、生徒自身のために行うわけだから納得できる。ただ、日頃なかなか会話が多くない親子の場合、「せめて節目は見守ってやりたい!」という気になるのは自然だ。そんな思いが手伝ってか、近頃は休みを取って式に参列する親も多いと聞く。口では「来ないでよ!」などと強がる子も、本心は見守って欲しいと思っているはずだ。

近頃、若者のショッキングな犯罪が連発した。その都度それなりの分析が専門家の口から耳に届く。ホームグラウンドであるはずの家族が希薄になっている。放任と過干渉が良くないと言う。親という字は「木の上に立ち見ている」と書く。当に見守っているのが役目なのだ。政治も教育に重きを置いている。少なくとも自分の子供は世の中に貢献する人間に成長して欲しい。迷惑になるのはもってのほかだ。とは言うものの・・・ではどうやったらよいのだろうか。正直不安だらけだ。私が息子に必要に言っているのは、自分の意志の他に「相手の立場になって物事を考える」という事だ。昭和30年代生まれには五月蠅く叩き込まれた「世間(まわり)への認識」が現代は希薄になっている気がする。そして、「恥」という精神的ブレーキ、生きていく上での道徳的「美学」を私たち大人がもう一度考え、襟を正していく必要がある。桜もその盛りが過ぎたとは言え、花びらを雪のように散らせながら祝福してくれそうだ。新社会人はじめ、新しいステージに立つ若者にエールを送ると共に、自分自身のネジを巻き直したい。

希望

祝福・・新たなる・・

投稿者 joqr : 10:06

2008年04月06日

2008年4月6日 長野県飯山市 JA北信州 みゆきポーク 生産者 佐藤弘子さん

長野県飯山市は、飯山盆地を中心に、西に関田山脈・東に三国山脈が走る南北に長い地形。自然資源に恵まれた土地で、日本でも有数の豪雪地帯。農業も盛んだが、「飯山仏壇」という仏壇も有名。

生産されている豚肉は、名称を「みゆきポーク」。芋類、麦、穀類をベースに樹液を加えた飼料で育てるため、脂肪がさっぱりしていて、甘みがあり肉の臭みが少ない。平成元年から飼育がはじまった。肩ロースはしゃぶしゃぶ、ばら肉は、焼肉で食べるのがおすすめ。

我が家では30年ほど前から、養豚を行っている。現在1000頭のみゆきポークを育てている。弘子さんは親子で作業。みゆきポークを出荷しているのは、わずか5軒の農家。

年間5000頭の出荷のため、地元で消費される。また、佐藤さんは、地元の学校の給食委員会も務めており、学校給食でも使ってもらえるように働きかけている。

飼育するにあたって、気をつけている事は、弘子さんは豚の分娩、育成を主に担当。豚は一度の出産でおよそ12頭の子どもを産むので育てるのが大変。お産は、365日休みがない・・・。寒さの厳しい土地でもあるので、豚舎の温度管理が大事。

給食など、子どもたちも喜んで食べてくれている。出荷量が急激に増える事はないが、これからも美味しい豚肉を提供していきたい!

投稿者 joqr : 16:06

2008年04月05日

2008年4月6日 神田ひまわりさん

昭和50年、広島県のお生まれ。

上京後の平成6年、二代目神田山陽先生に入門し、前座修行をスタート。

平成10年に二つ目昇進。

翌11年には寄席演芸の若手に与えられる賞、岡本マキ賞を受賞されました。

現在、講談の若手正当派として注目を集めているひまわりさん。

来月には、「日向ひまわり」と名を改め、真打昇進をすることが決定しています。

投稿者 joqr : 12:13